【初心者必見】測定レンジとは?テスターでの基本操作と選び方

計測器を使用する際、「レンジ」という言葉を目にして、設定に迷った経験はありませんか。適切なレンジを選ばないと、正確な測定ができないばかりか、最悪の場合、機器の故障につながることもあります。この記事では、計測におけるレンジとは?その基本を解説し、似ているようで違うレンジとスケールの違いについても触れていきます。また、測定の精度に関わる測定確度とは何か、そして便利なオートレンジとは何ですか?といった疑問にもお答えします。さらに、測定レンジは英語ではどう表現するのか、失敗しない測定レンジの選び方のコツまで、幅広くカバーします。基本的な電圧計レンジとは何か、そして注意点が多い電流計レンジとは何かを具体的に解説し、便利なテスターのレンジの使い方や、特に間違いやすいテスターの抵抗レンジの正しい合わせ方についても詳述します。加えて、絶縁抵抗測定でのオーバーレンジとはどのような状態を指すのかも説明します。この記事を読めば、結論として、測定レンジとは正確な計測の鍵であることが理解できるはずです。

- 測定レンジの基本的な意味と重要性

- 電圧、電流、抵抗など目的別の適切なレンジの選び方

- オートレンジのメリットと使用上の注意点

- 測定確度やオーバーレンジなど関連用語の理解

測定レンジとは?計測の基本を徹底解説

- 計測におけるレンジとは?その基本を解説

- 似ているようで違うレンジ スケール 違い

- 精度に関わる測定確度とは何か?

- 便利なオートレンジとは何ですか?

- 測定 レンジ 英語ではどう表現する?

計測におけるレンジとは?その基本を解説

計測におけるレンジとは、一言で言えば「その計測器が測定できる値の最大範囲」を指します。料理で使う計量カップに例えると分かりやすいかもしれません。500mlまで計れるカップは「500mlレンジ」、200mlまで計れるカップは「200mlレンジ」の計量器具と考えることができます。

このレンジ設定は、正確な測定を行う上で決定的に重要な要素です。なぜなら、測定したい値に対して不適切なレンジを選ぶと、大きく分けて2つの問題が発生するからです。

- 大きすぎるレンジを選んだ場合: 例えば、小さじ1杯(5ml)の醤油を計りたいのに、1リットル(1000ml)の巨大な計量カップを使ったとします。計ることはできますが、目盛りが大雑把すぎて、正確に5mlを計ることは非常に困難です。これと同じで、1.5Vの乾電池の電圧を1000Vレンジで測定すると、表示される値の桁数が少なくなり、正確に計ることは困難となります。

- 小さすぎるレンジを選んだ場合: 逆に、500mlの水を計りたいのに200mlの計量カップを使うと、水が溢れてしまい正確に計れません。計測器でも同様に、測定したい値がレンジの最大値を超えてしまうと、正しく測定することができません。この状態を「オーバーレンジ」と呼びます。デジタル計測器では「OL (Over Load)」などと表示され、アナログ計測器では針が目盛りの最大値を振り切ってしまい、故障の原因にもなり得ます。

レンジは「測定の解像度」と「安全性」を決める

適切なレンジを選ぶことは、単に数値を読み取るためだけではありません。

- 解像度(分解能): 測定対象に合ったレンジを選ぶことで、計測器の性能を最大限に引き出し、より細かく正確な値を読み取ることができます。

- 安全性: 測定対象の値を確実にカバーするレンジを選ぶことで、オーバーレンジによる計測器の故障や、不正確な測定による誤判断を防ぎます。

多くの計測器では、様々な測定対象に対応できるよう、複数のレンジが用意されています。測定を始める前に、まず対象のおおよその値を予測し、それに最も適したレンジを選択する習慣をつけることが、正確で安全な計測への第一歩となります。

似ているようで違うレンジ スケール 違い

「レンジ」と「スケール」は、特にアナログ計測器を扱う際によく混同される言葉ですが、その意味は明確に異なります。これらの違いを正しく理解することで、計測器の仕様書を読み解いたり、より正確な測定を行ったりする上で非常に役立ちます。

結論を先に述べると、レンジは「測定可能な最大範囲」を指す概念であり、スケールは主にアナログ計測器において「値を読み取るための目盛盤」という物理的な部分を指します。

| 用語 | 主な意味 | 具体例 |

| レンジ (Range) | 計測器が測定できる値の最大範囲(能力の範囲) | 「DC 10Vレンジ」「300Vレンジ」など、スイッチで選択する測定範囲。 |

| スケール (Scale) | 目盛盤、または目盛りの刻み(読み取るための物差し) | アナログテスターの盤面にある「0~10」「0~50」「0~250」といった目盛り。 |

アナログ計測器における関係

アナログテスターでは、この二つの関係が特に重要になります。例えば、あなたが「DC 50V」というレンジを選択したとします。このとき、テスターの盤面(スケール)には複数の目盛りが印刷されていることが多く、「0-10」「0-50」「0-250」といったものが一般的です。

この場合、あなたは「0-50」と書かれたスケール(目盛り)を使って、針が指し示す値を読み取る必要があります。もし針が「20」を指していれば、測定値は「20V」です。もし誤って「0-10」のスケールを読んでしまうと、「4V」と誤読してしまいます。このように、選択したレンジに対応した正しいスケールを読むことが、アナログ計測器の基本です。

デジタル計測器における考え方

一方、デジタル計測器では数値が液晶画面に直接表示されるため、「スケール」という物理的な目盛盤は存在しません。そのため、スケールという言葉が使われる機会はほとんどありません。 しかし、「レンジ」という概念はデジタルでも全く同じように重要です。選択したレンジによって、表示できる最大値と小数点以下の桁数(分解能)が決まります。例えば10Vレンジでは「9.999V」まで、100Vレンジでは「99.99V」までといった具合に、レンジが測定の枠組みを決定します。

このように、レンジは測定の「能力的な枠組み」を、スケールは主にアナログでその枠組みの中で値を読み取るための「物理的な物差し」を指すと理解すると、両者の違いが明確になるでしょう。

精度に関わる測定確度とは何か?

測定確度とは、計測器が示す値が「真の値」にどれだけ近いかを示す度合い、つまり「正確さ」を表す指標です。単に「誤差」とも呼ばれますが、計測器の性能を評価する上で最も重要な仕様の一つであり、製品のカタログや仕様書には必ず詳細な規定が記載されています。

確度は単一の数値で示されることは少なく、通常は複数の誤差要因を組み合わせた計算式で表現されます。これにより、様々な測定条件下での誤差をより正確に見積もることが可能になります。代表的な誤差の要素は以下の通りです。

1. of reading (読み値誤差)

これは「表示された測定値(読み値)」に対して、一定の割合で発生する誤差です。測定値が大きくなるほど、この誤差の絶対値も大きくなります。

- 表記例: ±0.1% of reading

- 意味: 例えば、この仕様の計測器で「10.000V」と表示された場合、誤差は 10.000V × 0.1% = ±0.010V となります。

2. of range / of f.s. (レンジ誤差 / フルスケール誤差)

これは選択している「レンジの最大値(フルスケール)」に対して、一定の割合で発生する誤差です。この誤差は、測定値の大きさに関わらず、そのレンジを使用している限り一定の値で加わります。

- 表記例: ±0.02% of range (または f.s.)

- 意味: 10Vレンジを使用している場合、誤差は 10V × 0.02% = ±0.002V となります。たとえ測定値が1Vであっても、この±0.002Vの誤差の可能性は常に存在します。

3. digit (ディジット誤差)

これは、表示されている数値の最小桁(分解能)が、いくつ分ずれる可能性があるかを示す誤差です。これは、A/D変換器などの内部ノイズに起因する微小な誤差を表現するものです。

- 表記例: +5 digit

- 意味: 例えば、最小分解能が0.001Vのレンジを使用している場合、誤差は 0.001V × 5 = ±0.005V となります。

デジタルマルチメータの仕様が以下のようになっていると仮定して、誤差を計算してみましょう。

- 確度仕様: ±(0.1% of reading + 5 digit)

- 使用レンジ: 10.000V (最小分解能: 0.001V)

- 測定値: 8.000V

- 読み値誤差の計算: 8.000V × 0.1% = 0.008V

- ディジット誤差の計算: 0.001V (最小分解能) × 5 digit = 0.005V

- 総合誤差の計算: 0.008V + 0.005V = 0.013V

結果: この条件下での測定値8.000Vには、最大で±0.013Vの誤差が含まれる可能性があります。つまり、真の値は7.987V ~ 8.013Vの範囲にあると推定できます。

その他の誤差要因

高精度な測定を考える上では、上記の基本誤差に加えて、温度係数(規定の温度範囲外で使用した場合に加算される誤差)や経年変化(校正からの時間経過によって生じる誤差)も考慮する必要があります。これらの要素も仕様書に記載されており、より厳密な誤差評価に用いられます。

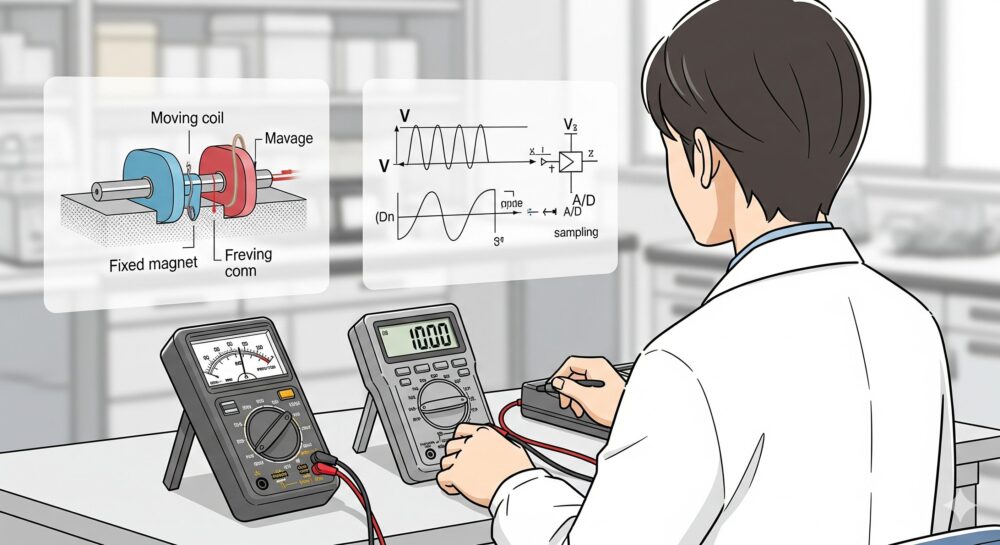

便利なオートレンジとは何ですか?

オートレンジとは、測定対象の大きさ(電圧、電流、抵抗など)を計測器が自動的に判断し、最適な測定レンジを自動で選択してくれる機能です。近年のデジタルマルチメータの多くに標準で搭載されており、計測作業を大幅に簡略化してくれる非常に便利な機能です。

オートレンジのメリット

オートレンジの最大の利点は、その手軽さと安全性にあります。

- 専門知識が少なくても安心: 測定したい値の大きさが全く分からない初心者の方でも、プローブを当てるだけで計測器が適切なレンジに設定してくれます。手動(マニュアル)でレンジを設定する場合のように、「大きすぎるレンジで分解能が足りない」とか「小さすぎるレンジでオーバーレンジになる」といった失敗を防ぐことができます。

- 作業効率の向上: 測定ポイントごとに値が大きく変わるような回路のチェックを行う際、いちいちレンジを切り替える手間が省けるため、作業をスムーズに進めることができます。

オートレンジのデメリットと注意点

非常に便利なオートレンジですが、万能というわけではなく、いくつかのデメリットや注意すべき点も存在します。

- 測定速度の低下: オートレンジは、最適なレンジを探すために内部で測定と判断を繰り返す「サーチ」という動作を行います。そのため、レンジを固定するマニュアル測定に比べて、最終的な測定値が表示されるまでの応答速度が若干遅くなる傾向があります。

- レンジ切り替わり点での不安定性: 測定値がレンジの境界付近(例えば、10Vレンジと100Vレンジの切り替わり点)で変動している場合、計測器のレンジが頻繁に行ったり来たりしてしまい、表示が安定しないことがあります。

- 電流測定時の影響: 特に注意が必要なのが電流測定です。計測器の電流レンジが切り替わる際、内部のシャント抵抗(電流検出用の抵抗)の値が大きく変化します。この抵抗値の変化が測定対象の回路に影響を与え、あたかも電流値が階段状に変化するような、不連続な測定結果となることがあります。これは、微小な電流変化を連続的にモニタリングしたい場合には致命的な問題となる可能性があります。

オートとマニュアル、どちらを選ぶ?

- オートレンジが適している場面:

- 測定値の見当がつかない場合

- 様々な値が混在する回路のトラブルシューティング

- とにかく手軽に測定したい場合

- マニュアルレンジが適している場面:

- 同じような値を繰り返し、高速で測定したい場合

- レンジの境界付近で値が変動している場合

- 電流の微小な変化を連続的に観測したい場合

このように、オートレンジの特性を理解し、状況に応じてマニュアルレンジと賢く使い分けることが、計測エキスパートへの道と言えるでしょう。

測定 レンジ 英語ではどう表現する?

測定レンジは、英語の仕様書や海外メーカーの技術資料では、一般的に “Measurement Range” または単に “Range” と表記されます。国際的な技術コミュニケーションにおいて、これらの基本用語を理解しておくことは非常に重要です。

例えば、具体的な測定項目と組み合わせる場合は以下のようになります。

- 電圧測定レンジ: Voltage Measurement Range

- 電流測定レンジ: Current Measurement Range

- 抵抗測定レンジ: Resistance Measurement Range

また、レンジに関連する重要な仕様も、英語表現を覚えておくとデータシートなどを読み解く際にスムーズです。以下に代表的な関連用語を挙げます。

| 日本語 | 英語 | 略語 | 意味・補足 |

| 確度 | Accuracy | – | 真の値に対する近さ。仕様の根幹。 |

| 分解能 | Resolution | – | 測定できる最小の変化量。表示の最小桁。 |

| スケール | Scale | – | 主にアナログメーターの目盛盤。 |

| フルスケール | Full Scale | F.S. | レンジの最大値。 |

| オーバーレンジ | Over Range | OL | 測定範囲超過。”Over Load” の意味でOLと表示されることが多い。 |

| 仕様 | Specification | Spec | 製品の性能や機能に関する詳細な記述。 |

| 公差 | Tolerance | – | 許容される誤差の範囲。 |

| 校正 | Calibration | Cal | 計測器の示す値を標準器と比較し、ズレを調整・確認する作業。 |

| プローブ | Probe / Test Lead | – | 測定対象に当てるための先端部分やケーブル。 |

これらの用語は、計測器の性能を正確に把握し、異なる製品を比較検討する際の共通言語となります。海外製の高機能な計測器を導入する場合や、英文のアプリケーションノートを参考にする際には、これらの単語が頻繁に登場するため、基本的なものだけでも覚えておくと大変役立ちます。

実践編!測定レンジとは? 機器での使い方

- 失敗しない測定レンジ選び方のコツ

- 基本的な電圧計レンジとは何か

- 注意点が多い電流計レンジとは何か

- 便利なテスターレンジの使い方

- テスター抵抗レンジの正しい合わせ方

- 絶縁抵抗測定でのオーバーレンジとは?

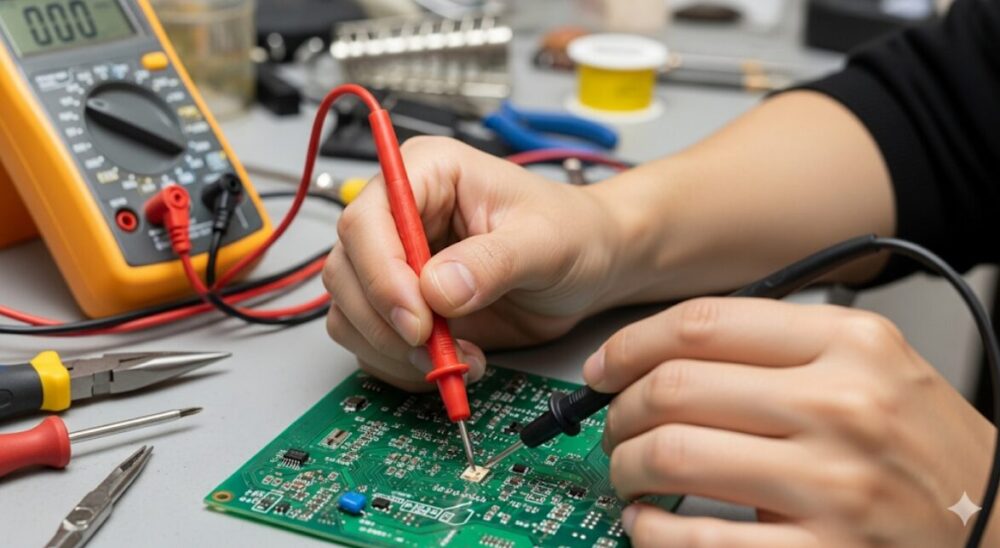

失敗しない測定レンジ選び方のコツ

測定レンジの選択で失敗しないための最も重要で普遍的なコツは、「測定したい値よりも一段階大きいレンジを選ぶ」ことです。これは、計測器を安全に使用し、かつ最も信頼性の高い結果を得るための黄金律と言えます。

この原則を理解するために、車のスピードメーターを想像してみてください。もし時速50kmで走行しているときに、最大60km/hまでしか表示できないメーター(60km/hレンジ)と、最大240km/hまで表示できるメーター(240km/hレンジ)があった場合、どちらが速度を読みやすいでしょうか。明らかに前者です。240km/hのメーターでは、50km/hはほんの少ししか針が動かず、細かい速度変化を読み取るのは困難です。

計測器のレンジ選択もこれと全く同じです。

- 測定対象のおおよその値を予測する まず、何を測るのかを明確にします。家庭用コンセントならAC100V、単三乾電池ならDC1.5V、USBポートならDC5V、自動車のバッテリーならDC12V、といった具体的な数値を想定します。

- 予測した値が収まる、最も近いレンジを選択する 想定した値を超える範囲で、最もその値に近いレンジを選びます。例えば、12Vのバッテリー電圧を測定する場合、テスターのレンジが「10V」「50V」「250V」とあれば、「50V」が最適です。「10V」ではオーバーレンジになってしまいますし、「250V」では分解能が低くなりすぎます。

- 値が全く分からない場合:最大レンジから始める 未知の回路を測定する場合など、電圧や電流の値が全く見当もつかない状況では、必ずその計測器が持つ最大のレンジから測定を開始してください。 そして、表示された値を確認しながら、最適なレンジへと一段階ずつ慎重に下げていきます。これを怠ると、予期せぬ高電圧・大電流によって計測器を破損させてしまう可能性があります。

【特に注意】アナログテスターの場合

アナログテスターでオーバーレンジを起こすと、メーターの針が物理的に目盛りの最大値を叩きつけることになります。これにより、針が曲がったり、メーターの内部機構が損傷したりする直接的な故障につながるため、デジタルテスター以上にレンジ選択には細心の注意が必要です。

この「大から小へ」という手順は、計測器を扱う上での安全マナーの基本です。常にこの手順を心掛けることで、高価な計測器を長く使い続けることができます。

基本的な電圧計レンジとは何か

電圧計レンジとは、文字通り電圧を測定する際に選択する測定範囲のことです。テスター(デジタルマルチメータ)や専用の電圧計には、測定したい電圧の大きさに応じて、複数のレンジが切り替えられるように設計されています。

一般的なデジタルマルチメータを例に取ると、直流電圧(DCV)モードの中に、以下のようなレンジが用意されていることがあります。

- 200.00mV (0.2V)

- 2.000V

- 20.00V

- 200.0V

- 1000V

なぜレンジを切り替える必要があるのか?

レンジを切り替える最大の理由は、「測定の分解能(解像度)を最適化する」ためです。 計測器の心臓部であるA/D変換器は、入力された電圧をデジタル値に変換する能力(ステップ数)が固定されています。例えば、A/D変換器が2000カウントの分解能を持つとします。

- 2Vレンジを選択した場合: 2Vの範囲を2000のステップで表現します。つまり、1ステップあたり 2V / 2000 = 0.001V (1mV) の変化を識別できます。

- 200Vレンジを選択した場合: 200Vの範囲を同じ2000のステップで表現します。この場合、1ステップあたり 200V / 2000 = 0.1V (100mV) の変化しか識別できません。

このように、測定したい電圧値に対して適切な(できるだけ小さい)レンジを選ぶことで、計測器が持つ本来の分解能を最大限に活かし、より詳細で正確な測定が可能になるのです。

入力インピーダンスとの関係

電圧計は、測定対象の回路に影響を与えないように、内部の抵抗(入力インピーダンス)が非常に高く設計されています(一般的に10MΩ程度)。これは、計測器自体が電流を吸い込んでしまい、測定点の電圧を下げてしまうのを防ぐためです。 しかし、非常にインピーダンスが高い回路(例:センサー回路など)を測定する場合や、開放された配線が近くの電線から誘導ノイズを受けている場合、この高い入力インピーダンスが逆に「ゴースト電圧」と呼ばれる実際には存在しない電圧を拾ってしまうことがあります。 一部の高機能なマルチメータには、こうしたゴースト電圧を除去するために、あえて入力インピーダンスを低くするモード(LoZなど)が搭載されていることもあります。これは、レンジ選択とは別の概念ですが、正確な電圧測定を行う上で知っておくと役立つ知識です。

注意点が多い電流計レンジとは何か

電流計レンジとは、回路に流れる電流の量を測定する際に選択する測定範囲です。電圧測定が比較的安全で簡単な操作であるのに対し、電流測定は操作方法や注意点が多く、より慎重さが求められる測定です。失敗すると計測器のヒューズを飛ばしたり、最悪の場合は機器を破損させたりするリスクがあります。

1. 回路への「直列」接続が必須

電流測定が電圧測定と根本的に異なる最大のポイントは、接続方法です。電圧が測定したい2点間にプローブを「並列」に当てるだけで測定できるのに対し、電流は測定したい回路を一度切断し、その切断した部分に計測器を「直列」に割り込ませて接続する必要があります。 これは、水道管の途中に流量計を設置するイメージです。水の流れ(電流)そのものを計測器の内部にすべて通さなければ、その量を測ることはできません。このため、完成した基板などの電流を測るのは、電圧を測るよりはるかに手間がかかります。

2. 内部抵抗「シャント抵抗」と「負担電圧」

計測器は、内部に「シャント抵抗」と呼ばれる非常に抵抗値の低い抵抗器を持ち、ここに電流を流すことで発生する微小な電圧降下を測定し、オームの法則(I = V/R)によって電流値に換算しています。 このシャント抵抗はゼロではないため、計測器を直列に接続すること自体が、元の回路に余分な抵抗を追加することになります。このシャント抵抗によって発生する電圧降下を「負担電圧(Burden Voltage)」と呼びます。特に、低電圧で動作する精密な回路では、この負担電圧が無視できない影響を与え、測定することで回路の動作そのものを変えてしまう可能性があるため、注意が必要です。

3. ヒューズによる保護

電流レンジの選択を誤り、想定をはるかに超える大電流を流してしまうと、計測器内部のヒューズが溶断して回路を遮断します。これは、過電流から計測器本体の精密な回路を保護するための重要な安全機能です。多くのテスターでは、mA(ミリアンペア)用の小容量ヒューズと、A(アンペア)用の大容量ヒューズの2種類が内蔵されています。ヒューズが切れた場合は、ユーザー自身で交換する必要があります。

最も注意すべき操作ミス

電流測定で最も多く、かつ危険なミスは、電流測定モード(Aレンジ)にしたまま、誤ってコンセントなどの電圧源にプローブを並列に当ててしまうことです。 電流モードの計測器は内部抵抗が極めて低いため、これは実質的に電源をショート(短絡)させることと同じです。大電流が流れて即座にヒューズが切れますが、状況によっては火花が散ったり、計測器やプローブが破損したりする危険も伴います。

電流測定が終わったら、必ずファンクションスイッチを電圧(V)など、他のモードに戻す習慣を徹底してください。

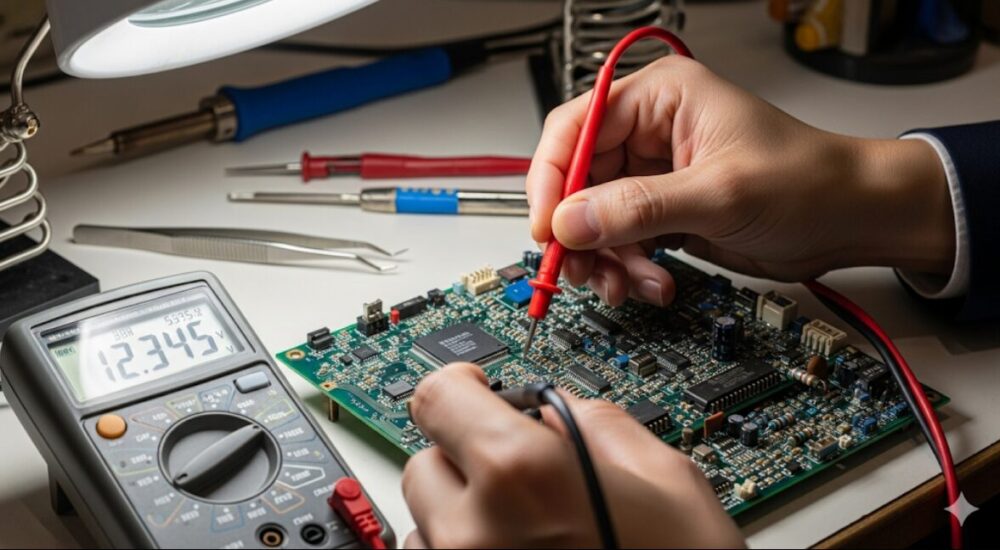

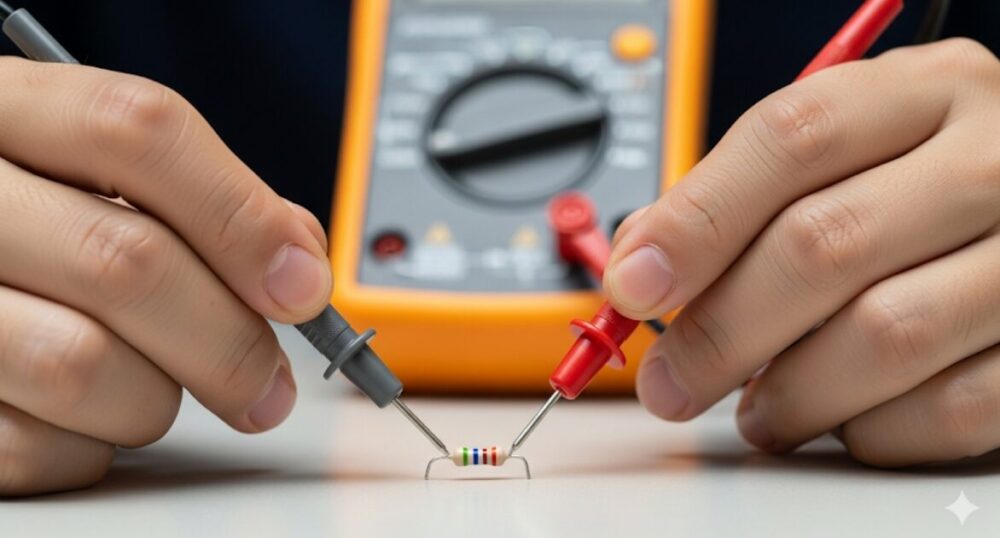

便利なテスターレンジの使い方

テスター(デジタルマルチメータ)は、その多機能性から「電気の何でも屋」とも呼ばれる万能計測器です。その真価を発揮するためには、中央の大きなロータリースイッチ(ファンクションスイッチ)で測定モードとレンジを正しく使いこなすことが不可欠です。

基本的な測定モードの選択

まず、測定したい対象に合わせて、スイッチを適切な位置に合わせます。

- DCV (または V⎓): 直流電圧。乾電池やバッテリー、ACアダプタの出力などを測定します。

- ACV (または V~): 交流電圧。家庭用コンセントなどを測定します。

- A (⎓/~): 電流。直流(⎓)か交流(~)かを確認し、測定したい電流の大きさに合わせてレンジを選択します。

- Ω: 抵抗。電子部品の抵抗値を測ったり、配線の断線を確認したりします。

- 導通チェック (Continuity): ブザー音が鳴るモード。配線が繋がっているか(ショートしていないか)を手早く確認するのに非常に便利です。抵抗モードの一機能として含まれていることが多いです。

- ダイオードテスト: ダイオードの順方向電圧を測定し、良否を判定します。

オートレンジとマニュアルレンジの賢い使い分け

前述の通り、近年のデジタルテスターはオートレンジが主流です。しかし、その特性を理解し、マニュアルレンジと使い分けることで、よりプロフェッショナルな測定が可能になります。

- 通常はオートレンジでOK: 日常的なトラブルシューティングや値が不明な箇所の測定では、オートレンジが最も安全で効率的です。

- 繰り返し測定ではマニュアルレンジ: 同じ製品の検査ラインなどで、常に決まった範囲の値を高速で測定したい場合は、レンジをマニュアルで固定することで、オートレンジのサーチ時間がなくなり、測定タクトを短縮できます。

電流測定時の端子差し替えを忘れずに

多くのテスターでは、安全のために電流測定用の端子が電圧・抵抗測定用とは別に設けられています。

- V/Ω/mA端子: 電圧、抵抗、そして数百mAまでの比較的小さな電流を測定する際の共通端子。

- 10A (または20A)端子: 数A以上の大きな電流を測定するための専用端子。

- COM端子: 共通のマイナス(接地)側端子。黒のテストリードは常にここに接続します。

大電流を測定する際は、必ず赤いテストリードを10A端子に差し替える必要があります。これを忘れてmA端子で大電流を測ろうとすると、mA用の小容量ヒューズが即座に切れてしまいます。測定対象とテスターの表示を常に確認し、正しい端子を使用することが極めて重要です。

テスター抵抗レンジの正しい合わせ方

テスターを使用した抵抗測定は、電子工作や電気設備のメンテナンスにおいて非常に頻繁に行われる作業です。正しい手順とレンジの合わせ方を理解することで、部品の良否判定や断線の発見を確実に行うことができます。

大原則:必ず電源を切ってから測定する

抵抗測定における最も重要な大原則は、測定対象の回路の電源が完全にオフになっている状態で測定することです。 これは、テスターが抵抗を測定する際に、内部の電池から微弱な定電流を測定対象に流し、そのときに発生する電圧を測定して、オームの法則(R = V/I)から抵抗値を計算しているためです。もし回路に電源が入ったままだと、外部からの電圧がテスターに流れ込み、不正確な測定値になるだけでなく、最悪の場合はテスターの内部回路を破壊してしまいます。コンデンサなどが実装されている回路では、測定前に放電させることも重要です。

デジタルテスターでのレンジ合わせ

現代のデジタルテスターの多くは、抵抗測定モード(Ω)にオートレンジ機能を搭載しています。そのため、基本的にはスイッチをΩマークに合わせるだけで、テスターが自動的に最適なレンジを選択してくれるため、非常に簡単です。

- オートレンジ: 数Ωの小さな抵抗から数MΩの大きな抵抗まで、プローブを当てるだけで自動的に小数点位置などを調整し、最適な桁数で表示してくれます。

- マニュアルレンジ: 特定の範囲の抵抗値を繰り返し測定する場合や、オートレンジの動作が不安定な場合には、手動でレンジを固定することもできます。例えば、10kΩの抵抗を主に選別したい場合、レンジを「20kΩ」などに固定すると、応答が速く、比較作業がしやすくなります。

2端子測定と4端子測定

通常の抵抗測定は、赤と黒の2本のテストリードで行う「2端子測定法」です。しかし、数Ω以下の非常に低い抵抗値を精密に測定したい場合、テストリード自体の抵抗や接触抵抗が誤差の大きな要因となります。 このような精密測定のために、一部のベンチトップ型マルチメータなどには「4端子測定法(ケルビン接続)」という機能が備わっています。これは、電流を流すための2本のリードと、電圧を測定するための2本のリードを別々に接続することで、リード線の抵抗などの影響をキャンセルし、被測定物そのものの抵抗値を極めて正確に測定する手法です。

測定前のゼロ調整(Null/REL操作)

4端子測定機能がないテスターでも、2端子測定の精度を向上させる方法があります。それがゼロ調整です。測定を始める前に、2本のテストリードの先端同士をしっかりと接触(ショート)させます。このとき、画面にはリード線自体の抵抗値(通常0.1~0.3Ω程度)が表示されます。ここで「Null」や「REL(相対値)」ボタンを押すと、この抵抗値がゼロとして記憶され、以降の測定値から自動的に差し引かれます。これにより、特に低い抵抗値を測定する際の正確さが向上します。

絶縁抵抗測定でのオーバーレンジとは?

絶縁抵抗測定における「オーバーレンジ」は、他の測定(電圧、電流、抵抗)で発生するオーバーレンジとは全く意味合いが異なります。結論から言うと、これは「絶縁状態が非常に良好である」ことを示すポジティブな結果です。

絶縁抵抗測定の目的

まず、絶縁抵抗測定の目的を理解することが重要です。この測定は、電気が流れるべき導体部分(電線など)と、本来流れてはいけない非導体部分(アース、筐体、別の電線など)との間の絶縁が、どれだけしっかり保たれているかを確認するために行われます。絶縁が劣化すると、そこから電流が漏れ出す「漏電」が発生し、感電や火災の原因となります。

測定の原理とオーバーレンジの意味

絶縁抵抗計(メガ―)は、測定したい2点間に高い直流電圧(例:100V, 250V, 500V)を印加します。そして、その際に流れるごく僅かな漏れ電流を測定し、オームの法則(R = V/I)によって抵抗値を算出します。

- 絶縁が良好な場合: 導体と非導体の間は、抵抗が極めて高い状態です。そのため、高い電圧をかけても漏れ電流はほとんど流れません(Iがほぼゼロ)。計算式(R = V/I)の分母がゼロに近づくため、抵抗値(R)は非常に大きな値、理論的には無限大(∞)になります。

- オーバーレンジの発生: 絶縁抵抗計には、測定できる抵抗値の上限があります(例:1000MΩ、2000MΩなど)。絶縁状態が非常に良く、算出された抵抗値がこの上限を超えた場合、メーターの表示は振り切れたり、「>2000MΩ」や「∞」と表示されたりします。これが絶縁抵抗測定におけるオーバーレンジです。

オーバーレンジは「測定不能」ではなく「測定限界を超える良好な状態」

電圧測定で「10Vレンジ」で「12V」を測ろうとしてオーバーレンジになるのは、「レンジが足りず測定できなかった」という失敗です。 しかし、絶縁抵抗測定でオーバーレンジになるのは、「絶縁が良すぎて、この計測器の能力では測りきれないほど抵抗値が高い」という成功の結果なのです。電気設備の保守点検などでは、このオーバーレンジという結果が出ることが、その設備が安全であることを示す一つの証拠となります。

したがって、この場合のオーバーレンジをエラーや故障と誤解しないよう、その意味を正しく理解しておくことが大切です。

結論:測定レンジとは正確な計測の鍵

この記事で解説した内容をまとめます。測定レンジを正しく理解し、使いこなすことは、あらゆる電気計測において基本であり、正確な結果を得るための最も重要なステップです。

- 絶縁抵抗測定でのオーバーレンジは絶縁が良好である証拠

- 測定レンジとは計測器が測定できる値の最大範囲のこと

- 基本は「測定したい値より一段階大きいレンジ」を選ぶこと

- レンジが小さすぎると「オーバーレンジ」となり測定できない

- レンジが大きすぎると「分解能」が低くなり測定が不正確になる

- レンジは「能力範囲」、スケールは「目盛り盤」という違いがある

- 測定確度は読み値誤差やレンジ誤差など複数の要素で決まる

- オートレンジは自動で最適なレンジを選ぶが応答速度は若干遅い

- 電圧測定は回路に「並列」に、電流測定は「直列」に接続する

- 電流測定は「負担電圧」が回路に与える影響を考慮する必要がある

- 電流モードのまま電圧を測るとショートしヒューズが切れるので厳禁

- 抵抗測定は必ず回路の電源をオフにしてから行う

- 低い抵抗を正確に測るには「ゼロ調整(Null操作)」が有効

- 値が全く不明な場合は必ず「最大レンジ」から測定を開始する

- 高精度な測定では温度や経年変化による誤差も考慮される