【徹底比較】検電器とテスターの違いを基礎から解説

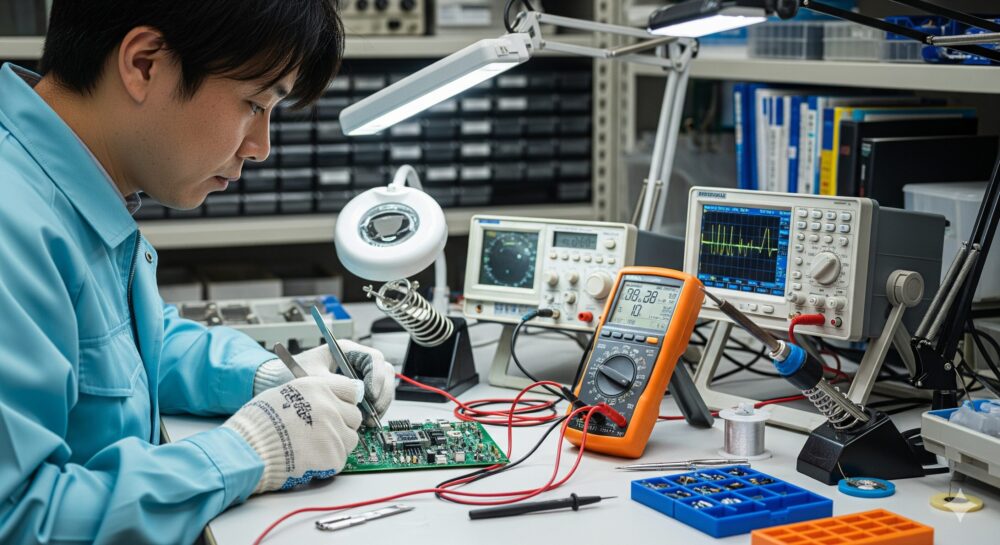

電気工事やDIY、家庭の簡単な修理を行う際、安全確認や故障診断に欠かせないのが測定器です。

中でも、検電器とテスターは最も基本的なツールですが、これらの違いを正確に説明できるでしょうか。

「検電器とテスターの違いは何ですか?」という根本的な疑問から、「それぞれの基本的な使い方」「検電器はテスターの代用になるのか」といった、より実践的な問いまで、多くの方が抱くであろう疑問は尽きません。

これらのツールの性能を最大限に引き出し、安全に作業するためには、その仕組みを理解することが大切です。

例えば、検電テスターの原理は静電誘導という物理現象に基づいており、この知識は高圧検電器の原理も知っておくことにつながり、作業の安全性を格段に高めます。

また、検電器はどういう時に使うのか、検電器でわかる電圧の有無の限界はどこまでなのかを正確に把握しておくことで、誤った判断による事故を防ぐことができます。

一方、多機能なテスターは非常に便利ですが、テスターでやってはいけないことを知らずに使用すると、機器の故障や感電といった重大なトラブルを招く恐れがあります。

この記事では、初心者向け検電器のおすすめの選び方から、ダイソーで検電テスターは買えるのかといった多くの方が気になる素朴な疑問にもお答えしつつ、改めて理解する検電器とテスターの違いを、基本から応用まで徹底的に解説していきます。

- 検電器とテスターの根本的な役割と機能の違い

- それぞれの測定原理と正しい使い方の基礎知識

- 用途に応じた適切なツールの選び方と注意点

- 代用の可否やおすすめ製品に関する実践的な情報

検電器とテスターの違いを基本から解説

- 検電器とテスターの違いは何ですか?

- 検電テスターの原理は静電誘導

- 高圧検電器の原理も知っておこう

- 検電器はどういう時に使うのか

- 検電器でわかる電圧の有無

検電器とテスターの違いは何ですか?

検電器とテスター(マルチメーター)の最も決定的で本質的な違いは、その「使用目的」にあります。

一言で表現するなら、検電器は「安全確認」のためのツール、テスターは「詳細診断」のための計測器です。

この目的の違いが、機能、構造、使い方といった全ての側面に影響を与えています。

目的と機能の違い

検電器の第一の使命は、感電事故を未然に防ぐことです。

電気工事や修理作業を始める前に、対象の電線やコンセント、端子台などが通電している「活線状態」か、電気が来ていない「死線状態」かを判別するために使われます。

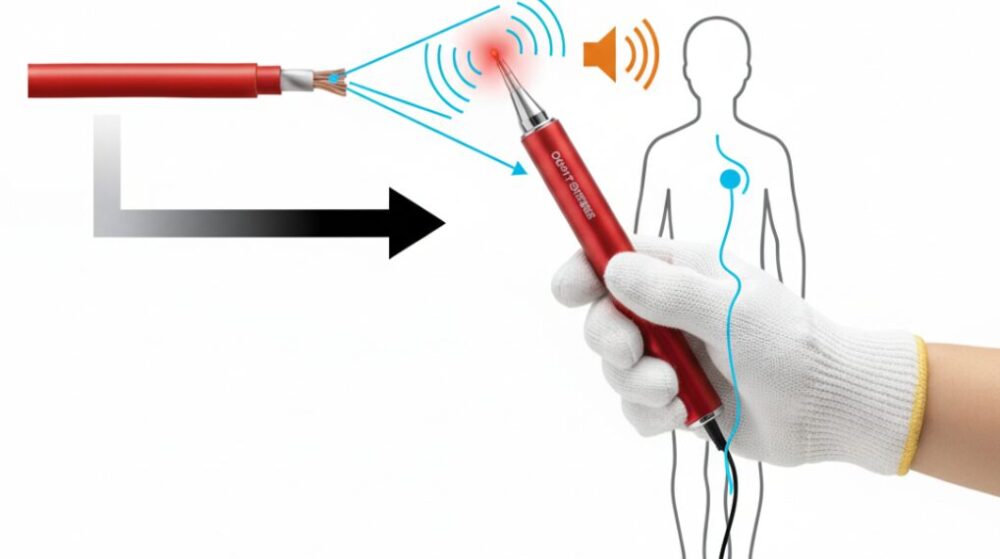

電圧の有無を検知すると、LEDライトの点滅やブザー音といった、視覚・聴覚に訴える直感的な方法で結果を知らせるため、専門知識がなくても瞬時に危険を察知できるのが大きな特長です。

対してテスターは、電気の状態をより深く、定量的に知るためのツールです。

「電圧が何ボルト(V)か」「電流が何アンペア(A)流れているか」「抵抗が何オーム(Ω)あるか」といった具体的な数値をデジタル画面やアナログメーターで表示します。

これにより、電子機器の故障箇所の特定、回路設計の検証、バッテリーの消耗度チェックなど、より専門的で精密な診断作業が可能になります。

測定方法と構造の違い

この目的の違いは、測定方法にも明確な差となって表れます。

安全確認を迅速に行いたい検電器は、電線の絶縁被覆の上からでも電圧を検知できる「非接触式」が主流です。

ポケットから取り出して対象物に近づけるだけでよいため、手軽さと安全性を両立しています。

一方、正確な数値を求めるテスターは、赤と黒のテストリード(プローブ)の先端を、測定したい回路の導体部分(金属が露出している部分)に直接触れさせる「接触式」が基本です。

これにより、回路に流れる電気の情報を正確に読み取ります。

両者の違いを改めて表で比較してみましょう。

| 項目 | 検電器 | テスター(マルチメーター) |

| 主目的 | 安全確認(電圧の有無、活線/死線判別) | 詳細診断(電圧・電流・抵抗等の数値測定) |

| 機能 | 単機能(電圧検知が主) | 多機能(電圧、電流、抵抗、導通、静電容量など) |

| 表示方法 | 直感的(光、音) | 定量的(デジタル数値、アナログ針) |

| 測定方法 | 非接触式が主流(被覆の上から検知可能) | 接触式(テストリードを導体に直接接触) |

| 主な用途 | 電気工事前の安全確認、停電確認 | 家電の故障診断、電子工作、バッテリーチェック |

| 操作性 | 簡単・迅速 | 正しいレンジ設定と接続が必要 |

このように、検電器は「そこに電気という危険があるか、ないか」を知らせる警報器のような役割、テスターは「電気の状態がどうなっているか」を教えてくれる診断機のような役割を担っています。

どちらか一方が優れているというわけではなく、それぞれの用途に合わせて使い分けることが肝心です。

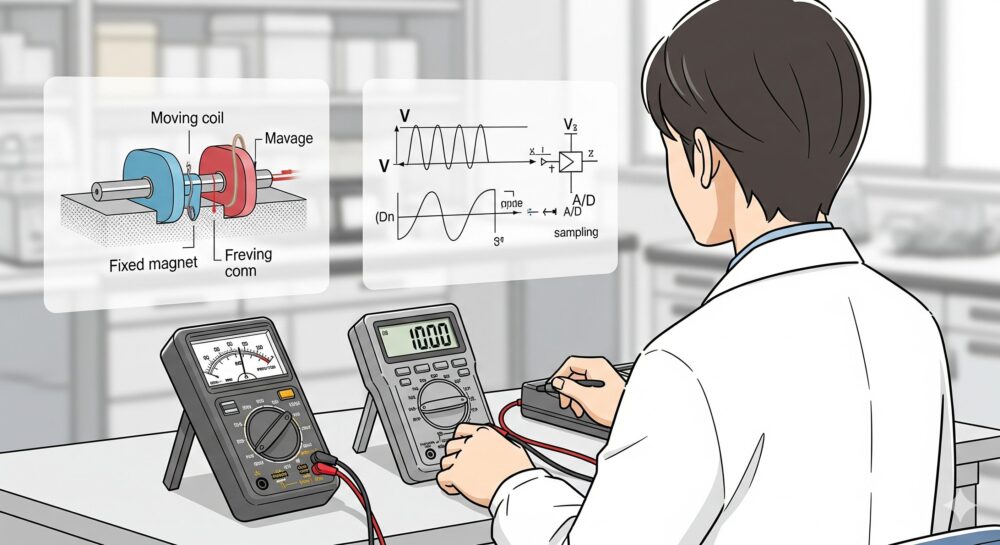

検電テスターの原理は静電誘導

検電器が、電線に直接触れることなく電気の有無を検知できる背景には、「静電誘導」という物理現象が巧みに利用されています。

この原理を少し知るだけで、検電器がなぜそのように動作するのか、そしてどのような状況で注意が必要なのかが深く理解できます。

静電誘導とは?

静電誘導とは、帯電した物体を導体に近づけた際に、導体内の電荷が移動する現象です。

検電器の場合、この現象が連続的に発生することで、微弱な電流が流れる仕組みを応用しています。

検電のプロセス

- 静電容量の形成: 電気が流れている電線(被測定物)に検電器の先端を近づけると、まず「被測定物」と「検電器の検知部」との間に、目には見えないコンデンサのような関係、すなわち静電容量が形成されます。

- 人体を通る回路の成立: 同時に、「検電器のグリップ」と「それを握る人体」、そして「人体(足の裏など)」と「地面(大地)」との間にも、それぞれ静電容量が形成されます。これにより、「被測定物 → 検電器 → 人体 → 大地」という一連の回路が仮想的に出来上がります。

- 微弱な交流電流の発生: 被測定物が交流電源の場合、電圧はプラスとマイナスを周期的に繰り返しています。この電圧の変化が、先ほど形成された一連の静電容量を通じて、検電器や人体にごく微弱な交流電流を流します。

- 電流の検出と信号化: 検電器の内部には、非常に高い抵抗値を持つ電子回路が組み込まれています。この回路が、人体を経由して流れてきた極めて小さな電流を検出し、その信号を増幅してLEDの発光やブザーの発音といった、人間が認識できる形に変換しているのです。

この時に人体を流れる電流は1μA(マイクロアンペア)未満と極めて小さいため、感電するような危険性は全くありません。

このように、検電器の便利な機能は、確かな物理原理に基づいています。

その仕組みを理解し、正しく使用することが安全確保の鍵となります。

高圧検電器の原理も知っておこう

私たちが日常的に触れる電気は、主にAC100Vや200Vといった「低圧」に分類されます。

しかし、電柱の上を走る配電線や、工場・大規模商業施設などの受電設備では、6600V(6.6kV)といった「高圧」、さらには数万ボルトを超える「特別高圧(特高)」の電気が使われています。

これらの高電圧電路の検電には、当然ながら低圧用とは全く異なる、専用の高圧検電器が必須となります。

基本的な動作原理は、低圧用と同じく「静電誘導」を利用していますが、高電圧という極めて危険な対象を安全に扱うため、構造や性能に決定的な違いがあります。

安全距離を確保するための「絶縁棒」

高圧検電器の最も分かりやすい特徴は、検知部の先に非常に長い絶縁棒が付いていることです。

高電圧の電路では、直接触れなくても、近づきすぎるだけで空気の絶縁が破壊されてアーク放電が発生し、感電する「接近限界距離」というものが定められています。

この絶縁棒は、作業者が危険な距離まで充電部に近づくことなく安全に検電作業を行うために不可欠な構造です。

絶縁棒の長さは、対応する電圧のクラスによって厳密に規定されています。

最適化された「感度」と「表示方法」

高圧電路の周囲には、低圧とは比較にならないほど強力で複雑な電界が形成されています。

もし低圧用の高感度な検電器を近づければ、目的の電線だけでなく、周囲の様々な電界を拾ってしまい、正確な検電ができません。

そのため、高圧検電器は、強力な電界の中でも目的の対象だけを正確に捉えられるよう、感度が最適化されています。

また、高所や屋外での作業が多いことから、太陽光の下でもハッキリと視認できる高輝度の発光表示や、強風・騒音の中でも聞き取れる大音量のブザーなど、過酷な環境下でも確実に検知結果を伝えるための工夫が凝らされています。

電圧区分に応じた厳格な使い分け

高圧検電器は、「交流 高圧用」「交流 特別高圧用」といったように、使用できる電圧の範囲が厳密に定められています。

低圧用の検電器を高圧電路に使用することは、検電器の絶縁破壊による感電を引き起こす、自殺行為に等しい危険な行動です。

逆に、高圧用の検電器を低圧電路に使用しても、感度が低すぎて反応しないため、電圧があるのに「無し」と誤認してしまう可能性があります。

これらの機器は、電気主任技術者や電気工事士といった専門資格を持つ技術者が、定められた手順に則って使用するものです。

私たちの安全は、こうした専門家による適切な機器の選択と使用によって支えられています。

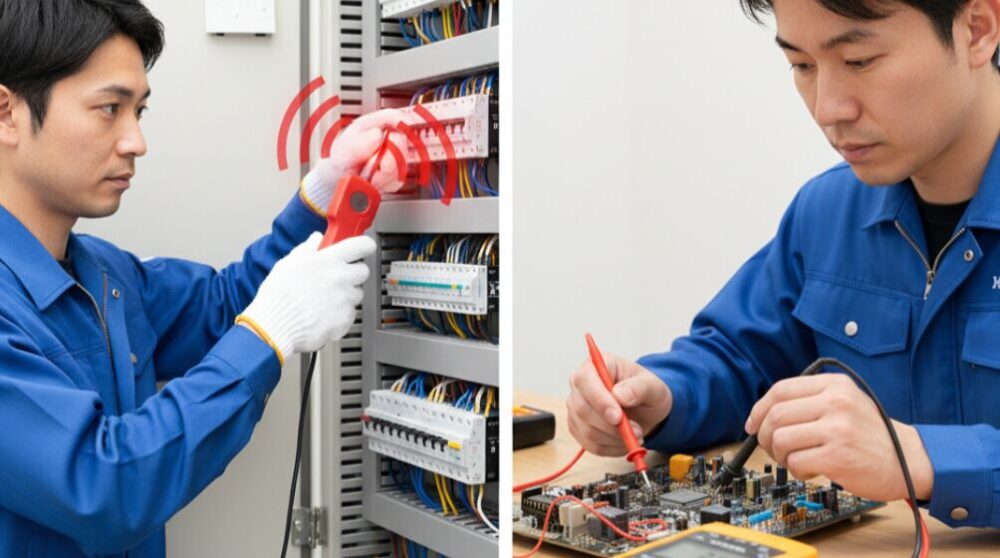

検電器はどういう時に使うのか

検電器の核心的な役割は、目に見えない電気の危険を作業前に察知し、感電という最悪の事態を回避することにあります。

したがって、その使用場面は「電気設備に触れる、あるいは変更を加える作業の直前の安全確認」に集約されます。

具体的な活用事例を見ていきましょう。

家庭内の電気作業

- 直流(DC)には反応しません: 検電器は、電圧の向きが周期的に変化する交流(AC)によって引き起こされる静電誘導を利用しています。乾電池やバッテリーのような直流電源は、電圧が一定で変化しないため、電荷の周期的な移動が起こりません。そのため、一般的な検電器は直流には反応しません。(ただし、一部には交直両用の検電器も存在します。)

- 確実な接地(アース)が不可欠です: 検電器が機能するためには、検電器を握っている人体がアース(電気が大地へ逃げる道)の役割を果たす必要があります。もし、絶縁性の高いゴム製の長靴を履いていたり、木製やプラスチック製の脚立の上に立っていたりすると、人体と大地の間の電気的なつながりが不十分になります。その結果、アースが確保できず、電圧が実際に存在しているにもかかわらず、検電器が反応しないという非常に危険な状況につながる可能性があります。

設備メンテナンスや修理

- 家電製品の修理: 簡単な修理であっても、電源プラグを抜いただけでは、内部のコンデンサに電荷が残っている(残留電荷)場合があります。作業前に内部の基盤などを検電することで、予期せぬ感電を防ぎます。

- 工場の機械設備の点検: 生産ラインのモーターや制御盤などを点検・修理する際は、主電源を遮断した上で、必ず作業箇所を検電します。これを怠ると、他の作業員による誤った電源投入などで、稼働中の機械に巻き込まれるといった重大な労働災害につながります。

改修(リフォーム)工事現場

新築工事と異なり、既に電気が広範囲に流れている改修工事現場では、検電器の重要性がさらに増します。

壁の中や天井裏には、新旧の配線が複雑に入り組んでいることが少なくありません。

解体作業中に誤って活線を切断すれば、感電はもちろん、建物全体の停電や火災を引き起こす大事故につながります。

作業員は、壁に穴を開ける前、天井を剥がす前など、常に検電器を携帯し、慎重に安全確認を行いながら作業を進めます。

電気工事における重大な事故の多くは、「ブレーカーは切ったつもり」「この配線は停電しているはずだ」といった、作業者の思い込みや不確実な記憶から引き起こされます。

このようなヒューマンエラーが原因の感電事故を防ぐために、作業直前に、対象の電線や機器に直接検電器を当てて確認する「現物確認」が、最後の、そして最も重要な安全対策となります。

これは、自らの安全を守るための最終防衛ラインなのです。

検電器でわかる電圧の有無

検電器は、その手軽さと迅速さで絶大な信頼を得ているツールですが、その能力には明確な限界があることを理解しておくことが極めて重要です。

この限界を知らずに過信すると、かえって危険な状況を招くことにもなりかねません。

検電器で「わかること」

- 交流電圧の存在: これが検電器の唯一かつ最大の機能です。

- 測定対象の箇所に、商用電源のような交流の電圧がかかっているか否かを、光や音といった直感的なシグナルで知らせてくれます。

- これにより、作業者は目の前の電線が「活線」か「死線」かを瞬時に判断できます。

検電器では「わからないこと」

- 具体的な電圧値: 検電器が反応しても、それが100Vなのか200Vなのか、あるいはそれ以上の電圧なのか、といった具体的な電圧の大きさ(ボルト)を数値で知ることはできません。

- 電流の大きさ: 回路に実際にどれくらいの電流(アンペア)が流れているかを測定する機能はありません。

- 抵抗値: 電線や機器が持つ電気の流れにくさ(オーム)を測ることも不可能です。

- 直流電圧の有無: 前述の通り、静電誘導を原理とする一般的な検電器は、乾電池、車のバッテリー、太陽光パネル、ACアダプターの出力側のような直流(DC)電圧には基本的に反応しません。

- 電圧の極性: 直流におけるプラス(+)とマイナス(−)の区別はもちろん、交流においても接地側か非接地側かの判別はできません。

最も注意すべき「反応しない」ケース

検電器が反応しないからといって、「100%安全である」と即断するのは大変危険です。以下のようなケースでは、電圧がかかっているにもかかわらず検電器が反応しないことがあります。

- 接地側(アース、コールド)の検電: 家庭のコンセントの差込口は、一方が電気を供給する「非接地側(ホット)」、もう一方が電位がほぼ0Vの「接地側(コールド)」になっています。検電器は主に電位の高い非接地側に反応するため、接地側に当てても反応しないのが普通です。しかし、コンセント自体には間違いなく電気が来ています。

- シールド線の検電: 外部からのノイズを防ぐために金属の網(シールド)で覆われたケーブルの場合、シールド部分が接地されているため、その上から検電器を当てても内部の芯線に電圧がかかっていても反応しません。

- 接地不良の環境: 作業者が地面から絶縁された状態(ゴム製の厚いマットの上など)にいると、検電器が正常に動作しないことがあります。

これらの限界を理解し、検電は必ず複数の箇所で行う、シールド線の場合は被覆を剥いて直接芯線を測定する(この場合はテスターが適任)など、状況に応じた適切な判断が求められます。

検電器は万能ではなく、あくまで安全確認のための一つの手段であると心得ましょう。

用途でわかる検電器とテスターの違い

- テスターの基本的な使い方

- テスターでやってはいけないこと

- 検電器はテスターの代用になる?

- 初心者向け検電器のおすすめ

- ダイソーで検電テスターは買える?

- 改めて理解する検電器とテスターの違い

テスターの基本的な使い方

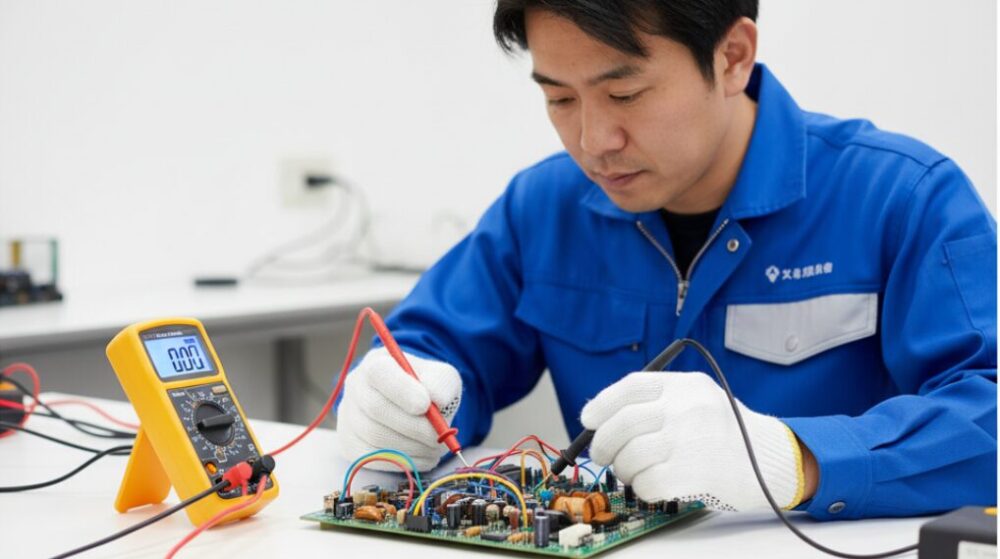

テスター(デジタルマルチメーター)は、電圧、抵抗、導通といった電気の基本的な状態を数値で正確に把握できる強力なツールです。

一見するとダイヤルや端子が多くて複雑に感じられるかもしれませんが、基本的な使い方さえマスターすれば、DIYや家電のトラブルシューティングの幅が大きく広がります。

1. 測定前の準備

正しい測定を行うための最初のステップです。

- 電池の確認: まず、テスター本体の電池が十分にあるかを確認します。多くのデジタルテスターは電源を入れた際に電池残量が表示されます。表示が薄かったり、動作が不安定な場合は、正確な測定ができないため新しい電池に交換しましょう。

- テストリードの接続: 次に、赤と黒のテストリードを本体に正しく接続します。

- 黒のリード: 必ず「COM」(Common=共通)と表示された端子に差し込みます。これは測定の基準となるマイナス(-)側の端子です。

- 赤のリード: 測定する項目によって差し込む端子が異なりますが、電圧(V)、抵抗(Ω)、導通チェック、そして比較的小さな電流(mA)を測定する場合は、「VΩmA」などと表示された端子に差し込みます。10Aなどの大きな電流を測る場合は専用の端子があるので注意が必要です。

- レンジ(機能)の選択: 本体のロータリースイッチ(ファンクションスイッチ)を回し、測定したい項目に合わせます。

2. 電圧の測定方法

電圧は、測定したい箇所に対してテスターを「並列」に接続して測定します。

- コンセント(交流電圧): レンジを「ACV」に設定します。コンセントの2つの穴に、赤と黒のテストリードの先端をそれぞれ差し込みます。交流には極性がないため、赤黒の向きはどちらでも構いません。正常であれば、ディスプレイに「100V」から「102V」程度の数値が表示されます。

- 乾電池(直流電圧): レンジを「DCV」に設定します。乾電池のプラス(+)極に赤いリードを、マイナス(−)極に黒いリードを接触させます。新品の単三電池なら「1.5V」以上の数値が、消耗していればそれ以下の数値が表示されます。もし赤黒を逆に接続すると、数値の前に「−(マイナス)」が付くだけで故障の原因にはなりません。て高いです。

3. 導通チェックの方法

導通チェックは、配線が途中で切れていないか(断線)、スイッチが正常に機能しているかなどを調べるのに非常に便利です。

- 【重要】必ず電源を切る: 導通チェックは、必ず測定対象の電源が完全に切れている「無電圧状態」で行います。

- レンジの設定: レンジを導通チェックのマークに合わせます。

- 測定: 確認したい回路や電線の両端にテストリードを当てます。もし回路が正常に繋がっていれば(導通があれば)、テスターから「ピー」というブザー音が鳴り、ディスプレイには0Ωに近い抵抗値が表示されます。断線している場合は音は鳴らず、表示も変化しません。

まずはこの3つの基本操作を確実に身につけることが、テスターを使いこなすための第一歩です。

テスターでやってはいけないこと

テスターは電気の状態を詳細に知ることができる便利な計測器ですが、その反面、使い方を誤ると非常に危険です。

誤操作は、感電による人身事故、テスター本体の故障、さらには測定対象の機器の破損や火災につながる可能性すらあります。

安全に作業を行うために、以下の禁止事項は絶対に守ってください。

【最重要・禁止事項】活線状態での抵抗・導通測定

警告:電圧がかかっている回路(活線状態)で、テスターの抵抗(Ω)モードや導通チェックモードを使用することは絶対にやめてください。

これはテスターの誤った使い方の中で最も危険であり、故障を引き起こす最大の原因です。

- なぜ危険なのか? 抵抗や導通を測定する際、テスターは内部のバッテリーから測定用の微弱な電流を回路に流します。この状態でコンセントの100Vのような外部からの高い電圧が加わると、テスターの内部でショート(短絡)が発生します。

- 何が起こるのか? このショートにより、瞬時に以下のような事態が発生します。

- 内部の保護ヒューズが飛ぶ(最も軽微なケース)

- 電子回路が焼損し、テスターが完全に故障する

- ヒューズがない安価な製品の場合、テスター自体が破裂、発火する可能性もあり、極めて危険です。

電流測定時の誤った接続

電流を測定する際は、回路を切断し、その間にテスターを「直列」に割り込ませるように接続します。

これを、電圧測定と同じ感覚で電源に「並列」に接続してしまうと、内部抵抗が極めて低いテスターがショート回路となり、大電流が流れます。

これもまた、ヒューズの切断や本体の焼損につながる典型的なミスです。

電流測定は、その原理を十分に理解してから、細心の注意を払って行う必要があります。

測定レンジの選択ミス

マニュアルレンジ式のテスターで電圧を測定する際、測定する電圧よりも著しく低いレンジに設定してしまうと、過大な入力となり故障の原因になります。

例えば、100Vのコンセントを20Vのレンジで測定するようなケースです。

電圧の大きさが不明な場合は、まず最も大きなレンジから測定を始め、徐々に適切なレンジに下げていくのが安全な手順です。

(オートレンジ式のテスターではこの心配は少なくなります。)

測定カテゴリ(CAT)の不適合

テスターには、安全に使用できる場所の基準として「測定カテゴリ(CAT)」が定められています。

これは、万が一の短絡事故の際に発生する過渡過電圧(サージ)への耐性を示すものです。

| カテゴリ | 測定対象の例 | 想定される危険度 |

| CAT I | 保護された電子回路など(ACアダプタの二次側など) | 小 |

| CAT II | コンセントに接続する家電製品、単相のコンセント | 中 |

| CAT III | 分電盤、三相のコンセント、固定設備 | 大 |

| CAT IV | 建物の引込線、屋外の電路 | 最大 |

例えば、CAT II規格のテスターを、本来CAT III以上が要求される分電盤の測定に使用すると、サージ発生時にテスターが絶縁破壊を起こし、爆発的なアーク放電による大事故につながる恐れがあります。

自分の作業場所に適合したカテゴリのテスターを選ぶことは、自身の安全を守る上で極めて重要です。

検電器はテスターの代用になる?

「検電器があればテスターは不要?」「逆にテスターがあれば検電器は要らない?」これは初心者の方が抱きやすい疑問ですが、その答えは明確に「目的が全く異なるため、基本的には代用できない」となります。

両者は互いに補完しあう関係であり、一方を他方で完全に代替することは、実用性や安全性の面から見て現実的ではありません。

なぜ検電器でテスターの代用はできないのか

これは非常にシンプルです。

検電器の機能は、電圧の「有無」を知らせること、ただ一点に特化しています。

そのため、テスターが担う以下のような「定量的な測定」は一切行えません。

- 電圧値の測定: バッテリーの残量が12.5Vなのか11.8Vなのかを判別できない。

- 抵抗値の測定: モーターのコイルが断線していないか、抵抗値で確認できない。

- 電流値の測定: 取り付けたLEDが、規定の電流値を超えていないかチェックできない。

このように、故障診断や性能評価といった「なぜ」「どのように」を解明する作業において、検電器は無力です。

詳細な情報を得るためには、数値を表示できるテスターが絶対に必要となります。

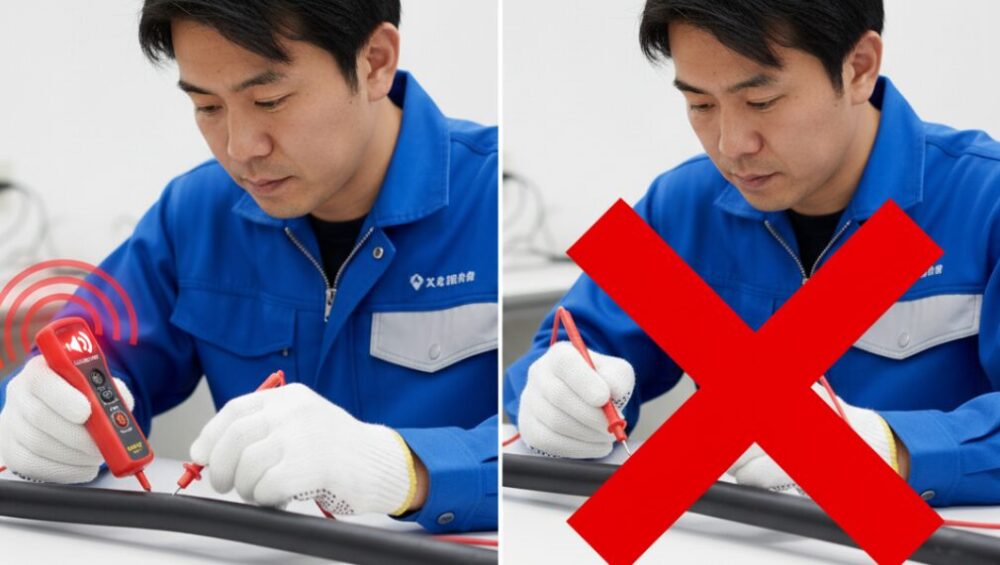

なぜテスターで検電器の代用を「すべきでない」のか

機能的には、テスターの電圧測定モードを使えば、電圧の有無を確認することは可能です。

数値が0Vでなければ「電圧あり」、0Vなら「電圧なし」と判断できます。

しかし、特にプロの現場で検電器が必須ツールとされているのには、明確な理由があります。

| 観点 | 検電器 | テスター(代用時) |

| 迅速性 | ◎:ポケットから出し、近づけるだけで瞬時に判断可能 | △:レンジ設定、リード接続、接触と手順が多く時間がかかる |

| 安全性 | ○:非接触式なら絶縁被覆の上から安全に確認できる | ×:充電部に金属のテストリードを直接接触させる必要があり、短絡(ショート)のリスクが常にある |

| 携帯性 | ◎:ペン型で軽量、胸ポケットに常時携帯できる | △:本体が大きく、リード線もかさばるため、携帯性は劣る |

| 作業効率 | ◎:作業前の安全確認をテンポよく行える | ×:一手間かかるため、作業リズムが損なわれ、確認自体を怠る原因にもなりかねない |

特に「安全性」の観点は重要です。

薄暗い制御盤の中や、配線が密集した場所で、テスターの細い金属プローブを正確に目的の端子に当てるのは神経を使います。

手元が狂って隣の端子に触れてしまえば、大規模な短絡事故につながりかねません。

以上のことから、テスターは検電器の代わりを「機能的には」果たせますが、作業前の安全確認という「用途」においては、迅速かつ安全な専用の検電器を使うべき、というのが結論です。

それぞれのツールの長所と短所を理解し、適材適所で使い分けることが、最も賢明で安全なアプローチと言えるでしょう。

初心者向け検電器のおすすめ

市場には多種多様な検電器が存在し、初めて購入する方はどれを選べば良いか迷ってしまうかもしれません。

ここでは、特定の製品名を挙げるのではなく、初心者の方が安全で使いやすい検電器を選ぶためにチェックすべき、普遍的な4つのポイントを詳しく解説します。

1. 対応電圧と用途を明確にする

まず最初に、自分がどのような電気を対象に作業するのかを考えましょう。

- 低圧用: 家庭内のコンセント(AC100V)、エアコンなどの専用コンセント(AC200V)、一般的なスイッチや照明の配線など、600V以下の電気作業がメインであれば、「低圧用」と明記された製品で十分な性能を発揮します。ほとんどのDIY用途はこれでカバーできます。

- 高低圧両用: もし電気工事士の資格を持っていて、工場や事業所の動力盤(三相200V/400V)や、キュービクル(高圧受電設備)などを扱う可能性がある場合は、低圧から高圧まで一台で対応できる「高低圧両用」モデルが選択肢になります。ただし、その分価格は高くなります。

2. 検知方法(通知方法)で選ぶ

電圧を検知したことを作業者にどう伝えるかは、製品によって異なります。

最も確実で安全なのは、複数の方法で知らせてくれるモデルです。

- 発光式: 先端のLEDが赤く光るタイプです。静かな場所での作業には十分ですが、日中の明るい屋外などでは光が見えにくいというデメリットがあります。

- 発音式: 「ピーピー」といった電子ブザーが鳴るタイプです。視線を対象物から外さずに通電の有無を判断できるのがメリットですが、騒音の激しい工事現場などでは音が聞こえない可能性があります。

- 【推奨】発光・発音両用式: 現在の主流であり、初心者の方に最もおすすめなのがこのタイプです。光と音の両方で知らせてくれるため、どのような作業環境でも検知を見逃すリスクが大幅に低減されます。

3. あると便利な付加機能

基本的な検電機能に加えて、以下のような機能があると、より安全で確実な作業に繋がります。

- 感度調整機能: 複数の電線が束になっている場所では、目的の電線ではなく、隣の活線が発する電界に反応してしまう「誘導電圧」による誤検知が起こることがあります。感度調整機能があれば、検知感度を少し下げることで、目的の電線からの信号だけを正確に捉えることができ、誤判断を防げます。

- LEDライト付き: 検電器の先端に白色LEDライトが搭載されているモデルもあります。分電盤の中や天井裏など、暗所での作業時に手元を照らすことができ、非常に便利です。

4. 安全性とメーカーの信頼性

検電器は、あなたの命を守るための最も重要な安全器具の一つです。

価格の安さだけで選ぶことは絶対に避けるべきです。

- 測定カテゴリ(CAT): 安全性の国際規格である「測定カテゴリ」の表示を確認しましょう。CAT IV 600Vのように、より高いカテゴリに対応している製品ほど、万が一の短絡事故の際に発生するサージ電圧に対して高い保護性能を持っています。安心して使うなら、CAT III以上の製品を選びたいところです。

- 信頼できるメーカー: HIOKI(日置電機)、長谷川電機工業、共立電気計器、三和電気計器など、長年にわたり電気計測器を専門に開発・製造してきた国内メーカーの製品は、品質、精度、安全性において高い信頼性があります。これらのメーカーから選んでおけば、まず間違いはないでしょう。

これらのポイントを総合的に判断し、ご自身のスキルレベルと使用環境に最適な一本を見つけてください。

ダイソーで検電テスターは買える?

DIYやちょっとした家庭の修理のために、「できるだけコストを抑えたい」「ダイソーのような100円ショップで手軽に検電テスターが手に入らないか?」と考える方は少なくないでしょう。

結論から言うと、2025年現在、ダイソーをはじめとする主要な100円ショップの店舗で、この記事で解説しているようなペン型の検電器や、デジタル表示のテスターが、定番商品として継続的に販売されているという確かな情報はありません。

過去に、ドライバーの柄にネオン管が内蔵された「検電ドライバー」という簡易的な製品がダイソーで販売されていた時期もあったようですが、これはあくまでコンセントの通電を簡易的に確認するレベルのものです。

現在のペン型検電器のような非接触での検知や、ブザー音による通知機能はありません。

ここで最も強調したいのは、仮に100円ショップや激安通販サイトで検電器やテスターに類似した製品を見つけたとしても、その購入と使用には最大限の注意が必要だということです。

検電器やテスターは、単なる道具ではなく、感電という生命に関わる重大事故を防ぐための「安全器具」です。

これらの製品は、本来、電気用品安全法(PSE)やJIS(日本産業規格)、そして前述の測定カテゴリ(CAT)といった、厳格な安全基準に基づいて設計・製造されていなければなりません。

安価な製品の場合、

- 安全基準を満たしているか不明: 必要な絶縁性能や、過電圧に対する保護回路が備わっている保証がありません。

- 精度や信頼性の欠如: 正確な測定ができず、電圧があるのに「無し」と表示したり、その逆の誤動作をしたりする可能性があります。

- 耐久性の問題: 落下などの衝撃ですぐに壊れたり、内部の接触不良を起こしたりするリスクが高いと考えられます。

「安物買いの銭失い」ということわざがありますが、安全器具に関しては「安物買いの命失い」になりかねません。

万が一の事故を防ぐためにも、検電器やテスターは、信頼できるメーカーの製品を、ホームセンター、電材店、工具専門店、あるいは信頼できる正規販売店のオンラインストアなどで、適正な価格で購入することを強く、強く推奨します。

数千円の投資で得られる安全は、何物にも代えがたい価値があります。

改めて理解する検電器とテスターの違い

この記事を通して、検電器とテスターという、似ているようで全く異なる二つのツールの役割、原理、そして正しい使い方について解説してきました。

最後に、安全な電気作業を行うために覚えておくべき最も重要なポイントをまとめます。

- 検電器の使命は「安全確認」、テスターの使命は「詳細診断」

- 検電器は電圧の「有無」を光や音で知らせる直感的なツール

- テスターは電圧・電流・抵抗などを「数値」で示す定量的な計測器

- 検電器は非接触、テスターは接触して測定するのが基本

- 一般的な検電器の原理は「静電誘導」で、主に交流に反応する

- 高圧検電器は安全距離を確保するための絶縁棒が最大の特徴

- 電気作業の前には、必ず検電器で「死線確認」を行う習慣を

- テスターは機器の故障原因を探ったり、電子工作の際に活躍する

- テスターで最も危険な誤操作は、電圧がかかった状態での抵抗測定

- それぞれのツールは得意なことが違うため、一方を他方で代用すべきではない

- 迅速な安全確認は検電器、詳細なデータ測定はテスターと使い分ける

- 初心者向けの検電器は、音と光の両方で知らせてくれるタイプが確実

- 感度調整機能やLEDライトがあると、さらに便利で安全性が高まる

- 検電器もテスターも、命を守る安全器具であるという認識が最も重要

- 価格の安さだけで選ばず、信頼できる国内メーカーの製品を選ぶ

- 使用前には必ず本体やテストリードに損傷がないか点検する

- 自分の作業内容に合った「測定カテゴリ(CAT)」の製品を使用する

- ツールの限界を理解し、決して過信せず、慎重に作業を進めること