カーエアコンのサーミスタ抵抗値|故障原因と交換方法を解説

こんにちは。ハンド&パワーツール研究室、運営者のRABIです。

カーエアコンの効きが悪い、あるいは冷えすぎると感じたとき、その原因はサーミスタという小さな電子部品にあるかもしれません。

しかし、カーエアコンサーミスタとは一体何なのか、その位置はどこにあるのか、多くの方が具体的なイメージを持てずにいることでしょう。

また、サーミスタの抵抗値はいくつですか?という専門的な疑問や、具体的なエアコンのサーミスタの点検方法について詳しく知りたい方もいるはずです。

この記事では、カーエアコンのサーミスタが故障したときの症状といった基本的な知識から、プロが行うようなカーエアコンサーミスタ故障診断の流れ、そして混同されがちなエバポレーター温度センサー故障との関係まで、網羅的に深く掘り下げて解説します。

さらに、知識として知っておきたい緊急時のカーエアコンサーミスタ直結という応急処置、そしてDIYに挑戦したい方向けのエアコンサーミスタを自分で交換する手順や、その際に必ず守るべきカーエアコンサーミスタ交換の注意点にも詳しく触れていきます。

この記事を最後まで読むことで、正しいカーエアコンサーミスタ抵抗値の理解を深め、愛車のエアコン不調を的確に判断し、解決するための確かな知識が身につくはずです。

- カーエアコンにおけるサーミスタの基本的な役割と精密な仕組み

- サーミスタの抵抗値がエアコンの動作に具体的にどう影響するのか

- 故障が疑われる際の多様な症状と、誰でもできるセルフチェックの方法

- DIYで交換作業を行う際の詳細な手順と、専門家へ依頼すべきかの判断基準

カーエアコンサーミスタ抵抗値の基礎知識

- カーエアコンサーミスタとは?

- カーエアコンサーミスタの位置はどこ?

- サーミスタの抵抗値はいくつですか?

- エアコンのサーミスタの点検方法は?

- カーエアコンのサーミスタが故障したときの症状は?

カーエアコンサーミスタとは?

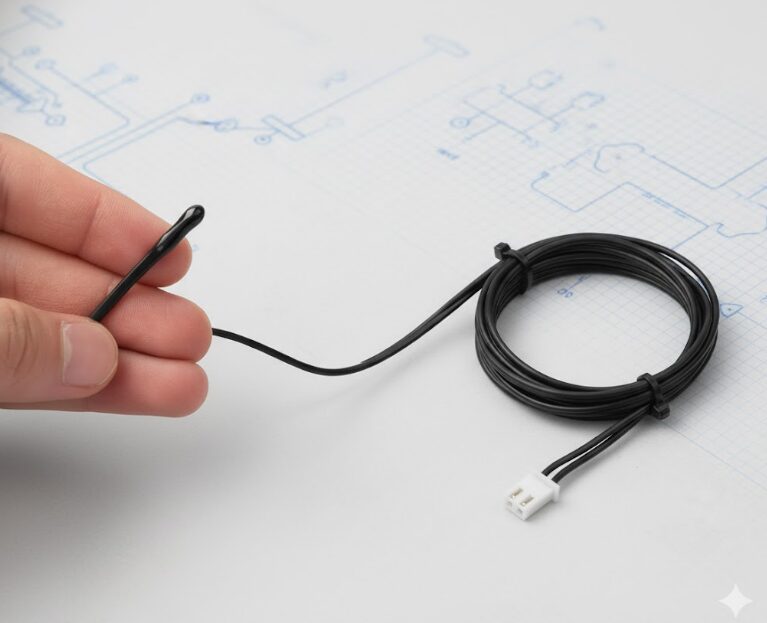

カーエアコンのサーミスタとは、一言で言えば「温度を検知するための高感度なセンサー部品」です。

この「サーミスタ」という名称は、「温度によって電気抵抗の値が大きく変化する半導体」を意味する英語の「Thermally Sensitive Resistor」を短縮して作られた造語になります。

カーエアコンのシステムで採用されているのは、主にNTC(Negative Temperature Coefficient)サーミスタと呼ばれる種類です。

このNTCサーミスタは、温度が高くなると電気の通りにくさを示す抵抗値が下がり、逆に温度が低くなると抵抗値が高くなるという「負の温度特性」を持っています。

この特性が、エアコンの賢い温度制御の根幹を担っているのです。

エアコンシステムは、この抵抗値の変化を電圧の変化として読み取ることで、現在の温度を正確に把握します。

具体的には、エアコンユニット内部にあるエバポレーターという部品の温度を常に監視しています。

エバポレーターは冷媒が気化することで熱を奪い、冷風を生み出す心臓部ですが、冷やしすぎると表面の水分が凍結し、空気の通り道を塞いでしまいます。

【サーミスタ】

サーミスタは、エバポレーターが凍結する直前の温度を検知すると、エアコンの頭脳であるECU(エレクトロニック・コントロール・ユニット)に信号を送ります。

この信号を受け取ったECUが、コンプレッサーを動かすための電磁クラッチ(マグネットクラッチ)をOFFにする指令を出し、一時的に冷却を停止させます。

そして、温度が少し上がると再びコンプレッサーをONにする、この繰り返しによって、エバポレーターの凍結を防ぎながら車内を快適な温度に保つという、非常に重要な役割を果たしているのです。

カーエアコンサーミスタの位置はどこ?

カーエアコンのサーミスタは、冷たい風を作り出す上で中心的な役割を果たす「エバポレーター」のすぐ近くに設置されています。

このエバポレーターは、液体状の冷媒が気化する際に周囲から熱を奪う「気化熱」の原理を利用して空気を冷却する熱交換器です。

その構造上、一般的には助手席の前にあるグローブボックスを外した、さらにその奥に格納されているエアコンユニットケースの内部に収められています。

そのため、サーミスタという部品そのものに物理的にアクセスするためには、まずグローブボックスを取り外す作業から始めるのがセオリーとなります。

車種によっては、グローブボックスだけでなく、足元のアンダーカバーや補強用の金属バーなど、さらに周辺のパネルや部品をいくつか取り外さなければならないこともあり、アクセス性は一様ではありません。

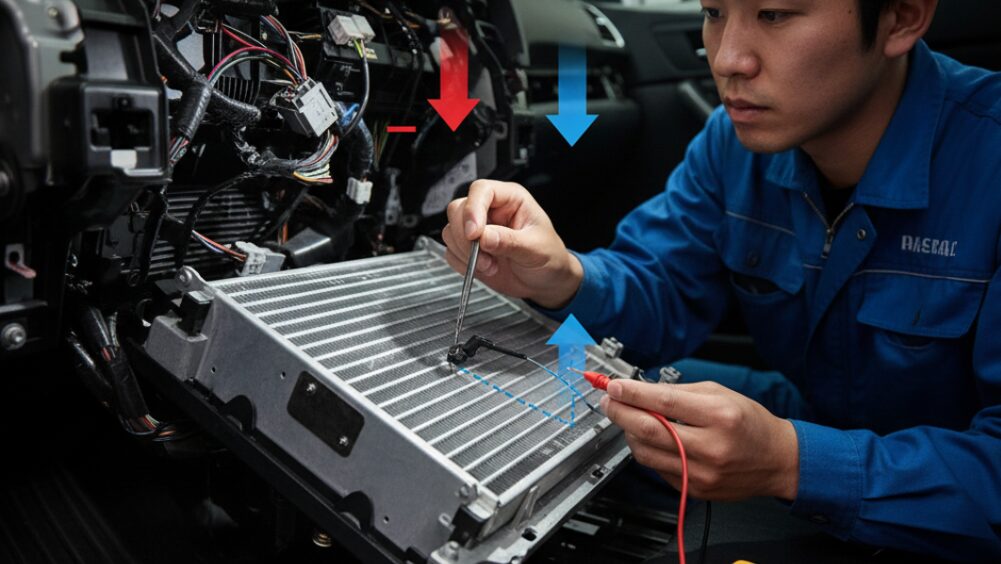

サーミスタ本体は、エバポレーターの無数にある薄いアルミ製の冷却フィン(コア)の隙間に直接差し込まれているか、専用のクリップでフィンに固定されています。

これは、冷却フィンとサーミスタを密着させることで、エバポレーターの温度変化をより速く、そして正確に検知するためです。

この絶妙な位置にあるからこそ、エバポレーターが凍結する手前の温度(通常は0℃に近い温度)を精密に感知し、コンプレッサーを一時的に停止させるための的確な信号を送ることができるのです。

サーミスタの抵抗値はいくつですか?

サーミスタの抵抗値について、「〇〇Ωです」というような一つの決まった数値で答えることはできません。

前述の通り、サーミスタは温度によって抵抗値が絶えず変化する電子部品であるため、その特性は「何度の環境下で、何Ω(オーム)の抵抗値を示すか」という関係性で定義されます。

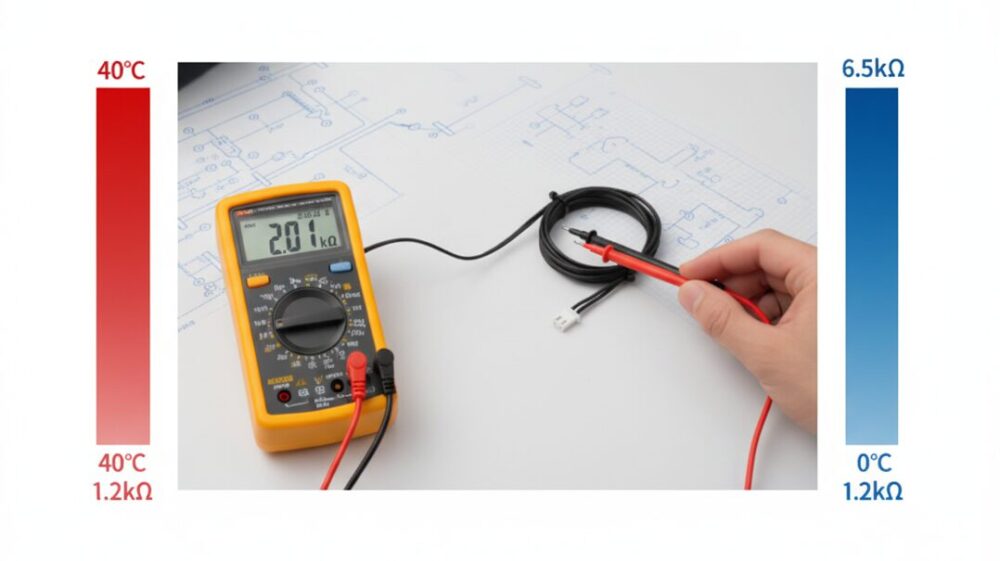

車種やエアコンの製造メーカー、年式によって基準となる特性カーブは異なりますが、参考として一般的な国産乗用車に用いられるNTCサーミスタの抵抗値の例を以下の表に示します。

| 温度 | 抵抗値の目安 |

| 0℃ | 約6.0kΩ ~ 7.0kΩ (6,000 ~ 7,000Ω) |

| 10℃ | 約3.5kΩ ~ 4.5kΩ (3,500 ~ 4,500Ω) |

| 25℃ | 約1.8kΩ ~ 2.2kΩ (1,800 ~ 2,200Ω) |

| 40℃ | 約1.0kΩ ~ 1.4kΩ (1,000 ~ 1,400Ω) |

この表からも分かるように、温度が低いほど抵抗値は高くなり、温度が上昇するにつれて抵抗値は非線形(指数関数的)に低くなっていく特性を持っています。

エアコンのECUは、この抵抗値の変化を常に監視し、プログラムされた温度と抵抗値の対応表と照らし合わせることで、現在のエバポレーターの正確な温度を判断しているのです。

整備解説書の確認は必須

最も重要なことは、自己判断で「大体このくらいだろう」と推測しないことです。

正確な基準値を知るためには、所有している車の整備解説書(修理書)を確認することが不可欠です。

部品を交換する際や、故障診断で点検を行う際には、必ずメーカーが指定する正しい基準値を参照しなければ、正確な診断はできません。

エアコンのサーミスタの点検方法は?

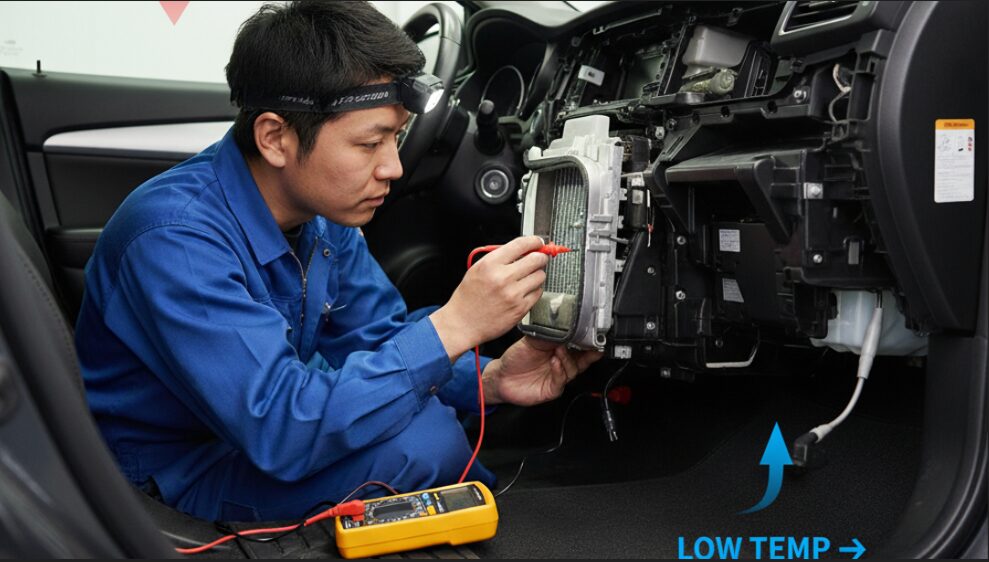

エアコンのサーミスタが正常に機能しているかを判断するためには、サーミスタ単体での抵抗値測定が最も確実で信頼性の高い方法です。

この点検作業には、電気の基本的な測定ツールである「テスター(デジタルマルチメーター)」が必要となります。

点検の準備

- まず、安全のためにバッテリーのマイナス端子を外してから、車両からサーミスタを取り外します。通常はコネクターを慎重に抜き、エバポレーターのフィンからゆっくりと引き抜くか、固定用のクリップを外すことで取り出せます。

- 取り外したサーミスタを、測定を行う場所の室温に10分以上馴染ませます。これは、エンジンルームの熱や直前までのエアコン作動の影響をなくし、部品の温度を安定させて正確な測定を行うために重要な工程です。

測定手順

- テスターのダイヤルを抵抗測定モード(Ωの記号)に合わせます。測定する抵抗値の範囲が数kΩになることが予想されるため、テスターにレンジ設定があれば「20kΩ」レンジなどを選択します。

- サーミスタの電気的な接点であるコネクターの2つの端子に、テスターのテストリード(赤と黒の測定棒)の先端をそれぞれしっかりと接触させます。サーミスタに極性はありませんので、赤と黒のリードをどちらの端子に接触させても測定値は変わりません。

- テスターの液晶画面に表示された抵抗値を読み取ります。このときの室温と測定値を、車両の整備解説書に記載されている基準値のグラフや表と照合します。例えば、作業している場所の室温が25℃前後であれば、前述の表にあるような2.0kΩ(2,000Ω)前後の値に近いはずです。

- 次に、サーミスタが温度変化に正しく反応するかを動的に確認します。サーミスタの先端部分を手で包むようにして温めると、抵抗値がスムーズに下がっていくのが確認できれば正常です。さらにドライヤーの温風を少し離れた場所から軽く当てると、より速く抵抗値が変化します。逆に、コップに入れた氷水に先端を浸けるなどして冷やすと、抵抗値が明確に上がれば、センサーとしての機能は生きていると判断できます。

この一連のテストにおいて、基準値から大きく逸脱した値を示す場合や、温度を変化させても抵抗値が全く変わらない、もしくは不安定に変動する場合は、サーミスタの内部素子が劣化しているか、断線などの故障が発生していると断定できます。

カーエアコンのサーミスタが故障したときの症状は?

カーエアコンのサーミスタが故障すると、エアコンシステムの司令塔であるECUが温度を正しく認識できなくなるため、温度制御に様々な異常をきたします。

その結果として現れる代表的な症状は以下の通りです。

1. エアコンの冷えが悪い、または冷風がすぐぬるくなる

これは最も頻繁にみられる典型的な症状です。

サーミスタは経年劣化により、内部の抵抗値が本来あるべき値よりも高くなる方向へズレてしまう「特性ズレ」という現象を起こすことがあります。

抵抗値が高いということは、ECUにとっては「エバポレーターは十分に冷えている」という信号として解釈されます。

実際にはまだ生ぬるい状態であるにもかかわらず、ECUは早合点してコンプレッサーをすぐに停止させてしまいます。

その結果、冷たい風が本格的に作られる前にただの送風状態に戻ってしまうため、乗っている人にとっては「冷えが非常に悪い」「最初は冷たいがすぐぬるくなる」と感じられるのです。

2. コンプレッサーがON/OFFを頻繁に繰り返す

上記の症状と密接に関連しますが、ECUが温度を誤認することで、コンプレッサーの作動サイクルが設計されたものより極端に短くなることがあります。エンジンルームから、あるいは運転席で耳を澄ますと、コンプレッサーのマグネットクラッチが作動する「カチッ、カチッ」という音が、数秒から数十秒おきに慌ただしく聞こえるようになります。このような短い間隔でのON/OFFの繰り返しは、サーミスタの異常を疑う有力な手がかりの一つです。

3. 逆に冷えすぎて最終的に風が出なくなる

比較的まれなケースですが、サーミスタの内部が断線したり、抵抗値が極端に低くなる方向に故障したりすると、ECUは「エバポレーターが全く冷えていない、常に温かい状態だ」と判断し続けます。

これにより、ECUはコンプレッサーを停止させる指令を出さなくなり、コンプレッサーは延々と作動し続けることになります。

その結果、エバポレーターは冷却され続け、表面に付着した結露水が凍りついて分厚い氷の塊となってしまいます。

この氷が空気の通り道を完全に塞いでしまい、ブロアファンは回っているのに吹き出し口からはほとんど風が出なくなる、という最終的な症状に至ります。

これらの症状は、エアコンガスの漏れや過充填、コンプレッサー自体の機械的な不具合、マグネットクラッチの摩耗など、他の原因でも発生する可能性があります。

そのため、サーミスタの故障と決めつけず、総合的な視点で診断を進めることが大切です。

カーエアコンサーミスタ抵抗値と故障診断

- カーエアコンサーミスタ故障診断の流れ

- エバポレーター温度センサー故障との関係

- 緊急時のカーエアコンサーミスタ直結

- エアコンサーミスタを自分で交換する手順

- カーエアコンサーミスタ交換の注意点

- 正しいカーエアコンサーミスタ抵抗値の理解

カーエアコンサーミスタ故障診断の流れ

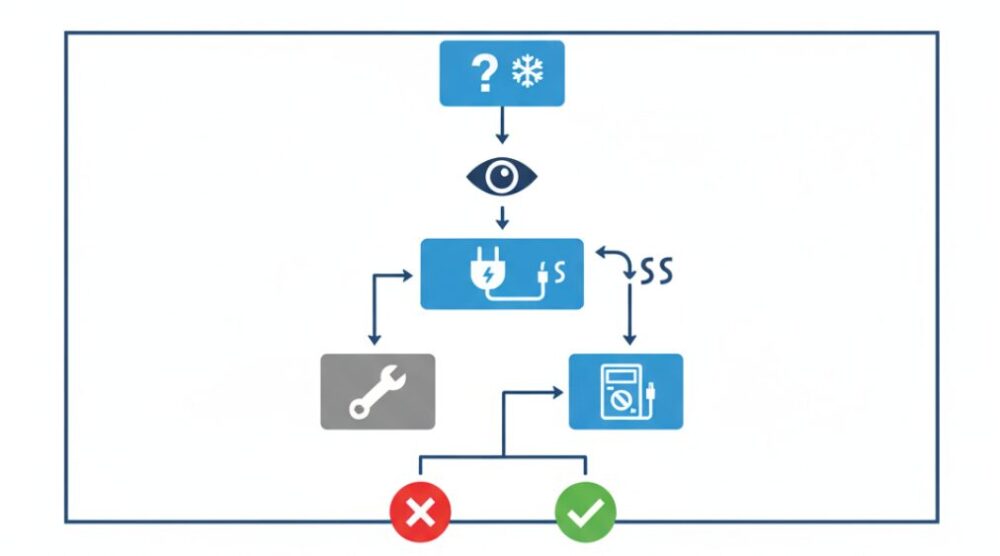

カーエアコンの不調がサーミスタに起因するものなのか、それとも別の原因なのかを正確に突き止めるには、思い付きで部品を交換するのではなく、論理的で段階的な診断プロセスを踏むことが不可欠です。

プロの整備士が行う診断の流れを参考に、原因を効率的に絞り込んでいきましょう。

ステップ1:症状の正確なヒアリングと再現確認

まず最も重要なのが、「いつから」「どのような状況で」「どんなふうに」不具合が発生するのかを正確に把握することです。

「走り出して5分くらいは冷えるが、信号待ちをするとぬるい風になる」「雨の日や湿度の高い日に特に調子が悪い」「エンジンをかけた直後から全く冷えない」など、具体的な情報が多ければ多いほど、後の診断の精度が高まります。

ステップ2:基本的な項目の目視・聴覚確認

専門的な工具を使う前に、誰でも確認できる基本的な項目をチェックします。これにより、単純な原因を見落とすことを防ぎます。

- エアコンガスの量の簡易確認:エンジンをかけエアコンをONにした状態で、エンジンルーム内にあるエアコン配管のサイトグラス(覗き窓)を確認します。気泡が全く見えない、または白い泡だらけの場合はガス圧の異常(多すぎ・少なすぎ)が疑われます。(※サイトグラスがない車種も多いです)

- コンプレッサーの作動確認:エアコンスイッチをONにした際に、エンジンルームでコンプレッサーの先端にあるマグネットクラッチが「カチン」という明確な音と共に吸い寄せられ、プーリーと一緒に回転を始めるかを目と耳で確認します。

- エアコンフィルターの詰まり確認:グローブボックスの奥にあるフィルターを引き出し、ゴミやホコリで酷く汚れていないか確認します。フィルターの詰まりは風量を著しく低下させ、冷えが悪いと感じる直接的な原因になります。

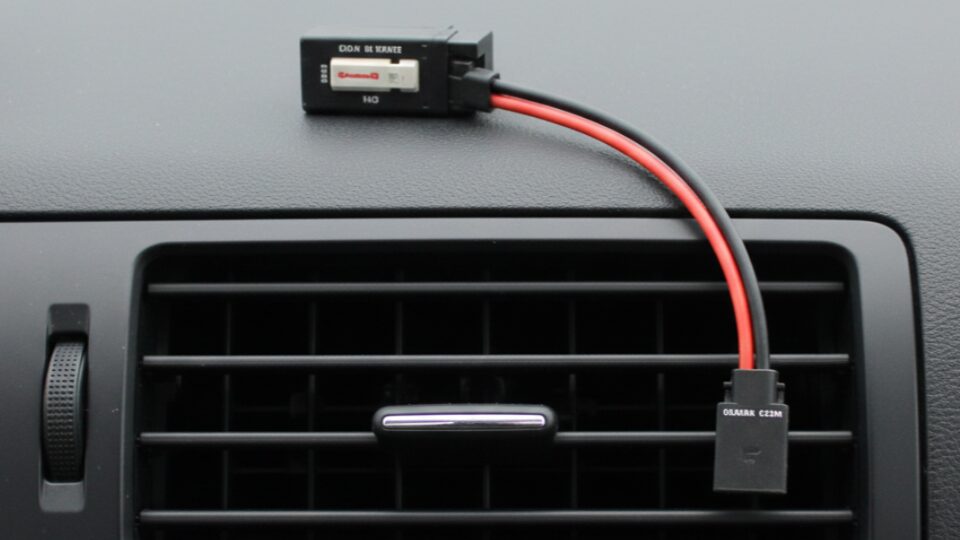

ステップ3:サーミスタ機能の強制バイパス(直結テスト)

ステップ2で明らかな異常が見つからない場合、次にサーミスタの制御を意図的に無効化し、エアコンシステム本来の冷却能力が生きているかを確認します。

サーミスタのコネクターを外し、ゼムクリップやU字型に加工した短い配線などを使って、コネクターの2つの端子間を短絡(ショート)させます。

これにより、ECUには常に「抵抗値がゼロ=温度が非常に高い」という信号が送られ、コンプレッサーを強制的に作動させ続ける状態になります。

この状態で吹き出し口から、以前とは比較にならないほど冷たい風が勢いよく出てくるようであれば、冷却系統(コンプレッサー、ガスなど)には問題がなく、温度を誤認していたサーミスタの特性ズレが不具合の真の原因である可能性が極めて高くなります。

ステップ4:サーミスタの単体点検による最終確認

診断の最終段階として、車両から取り外したサーミスタをテスターで直接測定します。

前述の「エアコンのサーミスタの点検方法は?」で解説した手順に従い、現在の温度における抵抗値を測定し、整備解説書の基準値と厳密に比較します。

この測定で明確な異常値が確認できれば、サーミスタの故障と確定診断を下すことができます。

エバポレーター温度センサー故障との関係

カーエアコンの修理や部品について調べていると、「エバポレーター温度センサー」という言葉を目にすることがあります。

この名称を聞いて、「サーミスタとは別の部品なのだろうか?」と混乱するかもしれませんが、結論から言うと、これらは基本的に同じ部品を指しています。

- サーミスタ:これは部品の技術的な「種類・名称」です。温度によって抵抗値が変化する半導体素子そのものを指す言葉です。

- エバポレーター温度センサー:これは部品が担っている「役割・機能」を表す名称です。エバポレーターの温度を検知(センシング)する役割を持っていることから、このように呼ばれます。

これは、ある人物を指して「田中さん」と名前で呼ぶのか、「数学の先生」と職業で呼ぶのかの違いに似ています。

どちらも同じ人物を指していることに変わりはありません。

自動車の整備現場や部品のカタログでは、文脈によって両方の名称が使われることがありますが、指し示しているものは同一です。

したがって、「ディーラーでエバポレーター温度センサーの故障と診断された」という場合、それは「サーミスタが故障している」と診断されたことと全く同じ意味になります。エバポレーターの凍結を防止するというエアコンシステムにおける極めて重要な役割を担っているため、このセンサー、つまりサーミスタが故障すると、「冷えない」または「冷えすぎて風が出ない」といったエアコンの致命的な不具合に直結するのです。

緊急時のカーエアコンサーミスタ直結

サーミスタの故障診断の過程で登場した「直結」という手法は、あくまで原因を探るための診断目的、あるいは他に手段がない場合の、ごく一時的な緊急応急処置としてのみ考えるべきです。

そのメリットと、それ以上に大きいデメリットや危険性を正しく理解しておく必要があります。

直結のメリット

- 一時的に冷房機能を強制的に回復させられる:サーミスタの特性ズレによって、コンプレッサーがすぐに停止してしまう「冷えない」症状の場合、直結することで強制的にコンプレッサーを作動させ続けることが可能です。これにより、真夏の炎天下でどうしてもエアコンが必要な状況などにおいて、修理工場にたどり着くまでの間、一時的に涼を得るための最終手段となり得ます。

直結のデメリットと深刻な危険性

- エバポレーターの凍結:最大のデメリットであり、ほぼ確実に発生するのがエバポレーターの凍結です。温度制御が一切機能しなくなるため、コンプレッサーは際限なく冷媒を送り込み続け、エバポレーターはあっという間に氷の塊と化します。凍結が進行すると空気の通り道を完全に塞ぎ、結果的に風が出なくなって再び冷房が効かなくなるという本末転倒の状態に陥ります。

- コンプレッサーへの過大な負荷:コンプレッサーが常に最大能力で休むことなく稼働し続けるため、内部の部品に多大な負荷がかかり、寿命を著しく縮める原因となります。

- システムへの致命的なダメージ(液バック現象):最も恐ろしいのが「液バック」と呼ばれる現象です。通常、エバポレーターで完全に気化した冷媒ガスがコンプレッサーに戻りますが、過冷却によって気化しきれなかった液体状の冷媒がコンプレッサーに吸い込まれてしまうことがあります。コンプレッサーは気体を圧縮する設計であり、非圧縮性である液体を圧縮しようとすると、内部のバルブやピストンが破壊され、高価なコンプレッサー本体の交換が必要となる致命的な故障につながる可能性があります。

このように、サーミスタの直結は多くの深刻なリスクを伴います。

長時間の連続使用は絶対に避けるべきであり、診断のために数分間行うか、やむを得ず移動する際に数分おきにON/OFFを繰り返すなど、ごく限定的な状況下でのみ、自己責任で行うべき最終手段であると強く認識してください。

エアコンサーミスタを自分で交換する手順

エアコンのサーミスタ交換作業(DIY)は、車種による難易度の差が非常に大きいことを前提として、ここでは比較的アクセスしやすい車種を想定した一般的な手順を詳しく解説します。

作業に取り掛かる前には、必ずご自身の車の構造をWebサイトや整備解説書で確認してください。

必要な工具・準備品

- 基本的な工具:ドライバーセット(プラス、マイナス)、ソケットレンチセット

- あると便利な工具:内張りはがし、先が長いラジオペンチ、LED作業灯やヘッドライト

- 交換部品:車種に適合した新品のサーミスタ

交換手順

- 安全確保と準備:作業中にエンジンが誤って始動したり、電装品がショートしたりするのを防ぐため、必ずエンジンキーを抜き、バッテリーのマイナス端子をレンチで外しておきます。これは最も重要な安全手順です。

- グローブボックスの取り外し:助手席のグローブボックスを開け、内部の荷物をすべて取り出します。ボックスの側面や奥にあるダンパージョイントやストッパーを慎重に外します。多くの場合、ボックスを内側に少し押し込むようにするとストッパーが外れ、ボックス本体を手前に引き抜くことができます。

- 周辺部品の取り外しとアクセスルートの確保:グローブボックスを外すと、その奥に黒い樹脂製のエアコンユニットが見えます。サーミスタのコネクターに手が届くように、必要に応じて足元のアンダーカバーや、ユニット手前にある金属製の補強バーなどを取り外します。

- サーミスタの位置の特定:エアコンユニットケースの表面をよく観察し、2本の細い配線が出ているコネクターを探します。これがサーミスタのコネクターです。その配線がケース内部に引き込まれている箇所が、サーミスタの取り付け位置になります。

- 古いサーミスタの取り外し:まず、コネクターのツメを押しながら慎重に引き抜きます。次に、サーミスタ本体をエバポレーターから引き抜きます。単純に差し込まれているだけのタイプと、クリップで固定されているタイプがあります。クリップの場合は、ラジオペンチなどを使って破損させないように注意しながら外します。この時、無理な力を加えるとエバポレーターのフィンを傷つける可能性があるので細心の注意が必要です。車種によっては、この段階でエアコンユニットのケースを上下に分割しないとアクセスできず、作業の難易度が格段に上がります。

- 新しいサーミスタの取り付け:新品のサーミスタを、取り外した古い部品が刺さっていた場所とほぼ同じ深さ、同じ角度でエバポレーターのフィンにしっかりと差し込みます。固定用のクリップがある場合は、カチッと音がするまで確実に取り付けます。

- 復元作業:サーミスタのコネクターを奥までしっかりと差し込みます。その後、取り外した周辺部品やグローブボックスを、取り外した時と逆の順番で元通りに取り付けます。最後に、バッテリーのマイナス端子を接続し、ナットをしっかりと締めます。

- 最終動作確認:エンジンを始動し、エアコンのスイッチを入れます。冷風が正常に出ること、設定温度に応じて風の温度が変化すること、そして一定時間冷やすとコンプレッサーが適切にOFFになることを確認します。これで作業は完了です。

カーエアコンサーミスタ交換の注意点

サーミスタの交換を自分自身の手で行う(DIY)際には、作業を成功させ、新たなトラブルを引き起こさないために、いくつかの極めて重要な注意点があります。

これらのポイントを軽視すると、時間や費用が余計にかかるだけでなく、安全に関わる問題に発展する可能性もあるため、十分に理解した上で作業に臨んでください。

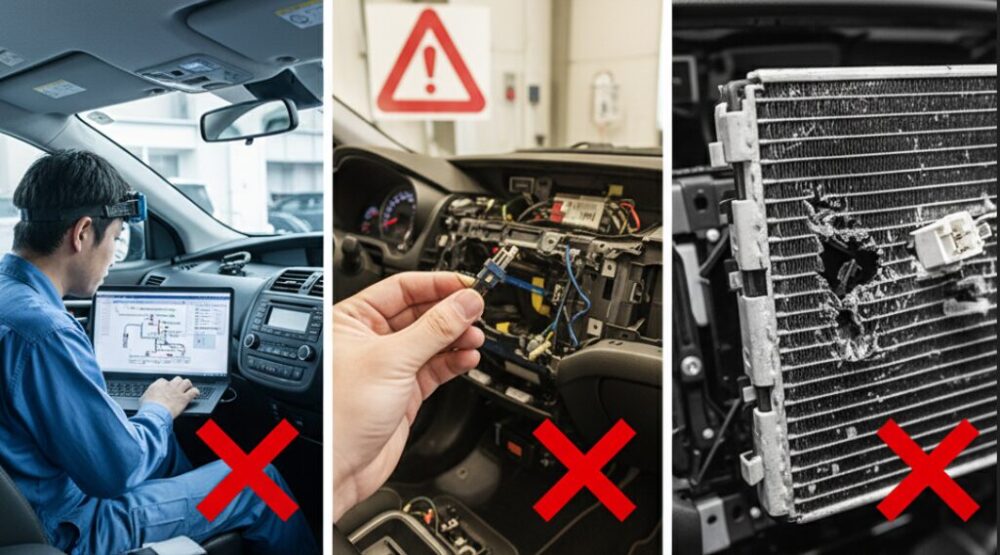

車種による作業難易度の天と地ほどの差

最も強く意識すべき点は、サーミスタへのアクセス性が車種によって全く異なるという事実です。

例えば、一部の軽自動車やコンパクトカーではグローブボックスを外すだけで簡単に交換できる一方、高級セダンや一部のワゴンRのような車種では、ダッシュボードパネルの大部分や、場合によってはステアリングハンドル、メーターパネルまで取り外し、エアコンユニット本体を車内から降ろさなければ交換できないという、想像を絶するほど不親切な設計になっていることがあります。

後者の場合、エアコンガスの専門的な回収・真空引き・再充填作業や、エンジン冷却水の排出・補充作業も必須となり、もはやプロの整備士の領域です。

作業を始める前に、Webの整備記録ブログやYouTube動画、整備解説書などで自分の車の交換手順を必ず確認し、自身のスキルレベルで対応可能かを冷静に判断することが何よりも大切です。

部品の厳密な適合確認

サーミスタは、外見が酷似していても、車種や年式、マニュアルエアコンかオートエアコンかといった仕様によって、内部の抵抗特性(特にB定数と呼ばれる特性値)が微妙に異なります。

必ず車検証に記載されている車台番号を元に、ディーラーや自動車部品商で純正部品、または信頼できる優良メーカーの適合品を正確に手配してください。

「安いから」「形が似ているから」という理由で不適合な部品を取り付けると、エアコンが正常に作動しないどころか、温度情報を誤ってECUに送り続けることで、ECU本体に深刻なダメージを与えてしまう可能性すらあります。

周辺部品への物理的なダメージ

特に、エアコンユニットケースの分割が必要な場合など、狭い場所で無理な力を加えると、経年劣化したプラスチックの勘合部のツメが折れたり、ケースそのものにヒビが入ったりする恐れがあります。

また、内部に収められているエバポレーターの無数の薄いアルミフィンは、工具の先端が少し触れただけでも簡単に曲がってしまい、さらに強く当ててしまうと穴が開いてガス漏れの原因となります。

エバポレーターの交換は非常に高額な修理となるため、作業は常に焦らず、一つ一つの工程を慎重に進めてください。

迷ったらプロに依頼する勇気と賢明さ

少しでも作業に不安を感じたり、調べていくうちにお手持ちの工具では対応できないことが判明したり、構造が複雑で手に負えないと感じた場合は、そこで作業を中断し、無理をせずにディーラーや信頼できる整備工場に依頼するのが最も賢明な判断です。

DIYでの失敗はすべて自己責任となります。

結果的に、プロに任せた方が時間も総費用も節約でき、そして何より安全と安心が手に入るケースが多いということを覚えておいてください。

正しいカーエアコンサーミスタ抵抗値の理解

- カーエアコンサーミスタは温度を検知し制御する重要なセンサーである

- 温度が上がると抵抗値が下がるNTCサーミスタが自動車では主流

- 主な役割はエバポレーターの温度を監視し凍結を未然に防ぐこと

- 設置場所は助手席グローブボックス奥のエアコンユニット内部が一般的

- 抵抗値は固定された数値ではなく温度に応じて連続的に変動する

- 正確な抵抗値の基準は車種ごとの整備解説書で必ず確認が必要

- 故障すると冷えが悪い、冷えすぎる、風が出ないといった症状が発生する

- 故障の多くは経年劣化による抵抗値の特性ズレが原因

- 点検はテスター(マルチメーター)を用いて抵抗値を直接測定するのが確実

- 診断の際はガス圧やフィルターなど、より単純で基本的な箇所から確認する

- サーミスタの直結はあくまで診断方法の一つであり応急処置ではない

- 直結を常用するとエバポレーター凍結やコンプレッサー破損の重大なリスクがある

- DIYによる交換作業は車種によって難易度が大きく異なるため事前調査が必須

- 交換する際は必ず車台番号で適合確認を行った純正部品や優良品を使用する

- 作業に少しでも不安があれば無理せず専門の整備工場へ依頼することが最善の策である