木材に貼れるテープの選び方|DIYで使える最強テープは?

DIYや家具の固定で木材にテープを使いたいけれど、「種類が多すぎてどれを選べばいいかわからない」「貼ってもすぐに剥がれてしまった」といった経験はありませんか。

この記事では、木材に貼れる両面テープの基本から、皆さんが抱える疑問について詳しく解説します。

例えば、木材に貼れるテープは100均にもあるのか、見た目重視の場合におすすめな木材に貼れる透明なテープは何か、といった具体的な選択肢に触れていきます。

また、多くの方が経験する、なぜ木材両面テープが剥がれるのかという原因を解明し、テープの接着力を上げるための下準備の重要性もお伝えします。

さらに、木と木をくっつける接着剤はテープ以外にどのようなものがあるのか、繰り返し使えると話題の魔法のテープとは何か、といった幅広い情報も提供します。

特に賃貸住宅にお住まいの方にとっては、養生テープは壁に貼っても大丈夫なのか、という点は気になるでしょう。

接着力で比較して養生テープより強いテープはどれかを知ることで、用途に合わせた最適な選択が可能になります。

この記事を最後まで読めば、あなたのDIYプロジェクトや補修作業に最適な木材に貼れるテープを見つけられるはずです。

- 用途や木材の状態に合わせたテープの選び方

- テープが剥がれる原因と接着力を高めるコツ

- 話題のテープや接着剤に関する具体的な情報

- 賃貸物件でも安心して使えるテープの知識

目的別・木材に貼れるテープの選び方

- 基本は木材に貼れる両面テープ

- 木材に貼れるテープは100均にもある?

- 見た目重視の木材に貼れる透明テープ

- なぜ?木材両面テープが剥がれる原因

- 木と木をくっつける接着剤はテープ以外に?

基本は木材に貼れる両面テープ

木材同士や木材と他の素材を接着する際に、最も基本的かつ汎用性の高い選択肢が、木材用に開発された両面テープです。

これらのテープは、一見すると普通のテープと変わりませんが、木材という素材の特性を深く理解し、その性能を最大限に引き出すための工夫が凝らされています。

木材用テープの構造的特長

木材の表面は、ミクロの視点で見ると多孔質で細かな凹凸が無数に存在します。

一般的な硬い基材のテープでは、この凹凸にうまく追従できず、点での接触となり十分な接着面積を確保できません。

そこで、多くの木材用強力テープでは、基材(テープの芯材)に柔軟性と高い強度を併せ持つ「アクリルフォーム」という素材が採用されています。

この発泡体でできた基材がクッションのように機能し、木材表面の凹凸に沈み込むことで、テープ全面で素材を捉え、強力な接着力を生み出します。

粘着剤の種類と役割

粘着剤には、主に「アクリル系」が用いられます。

アクリル系粘着剤は、耐候性、耐熱性、耐水性に優れているのが大きな特長です。

紫外線による劣化や温度変化にも強いため、屋内はもちろん、屋外での使用やキッチン周りなど、過酷な環境下でも長期間にわたって安定した性能を維持します。

初期接着力と最終接着力

アクリル系粘着剤は、貼り付けた直後の「初期接着力」よりも、時間が経過してから(通常24時間程度)発揮される「最終接着力」が非常に高くなる性質があります。

貼り付け直後は位置の微調整が可能でも、完全に圧着・硬化した後は、極めて強力に固定されます。

製品を選ぶ際には、パッケージに記載されている「接着できる素材」と「接着できない素材」の一覧を必ず確認することが大切です。

木材用とされていても、フッ素樹脂加工面やシリコーン面、軟質塩化ビニルなど、特殊な表面には接着できない場合があるため、注意が必要です。

木材に貼れるテープは100均にもある?

DIYの材料費を少しでも抑えたいと考えたとき、100円ショップのテープは魅力的な選択肢に映るかもしれません。

実際に、文具コーナーやDIY関連の売り場では、多用途をうたう両面テープが数多く並んでいます。

これらの製品は、軽いフォトフレームを壁に飾ったり、工作で紙と薄い木材を貼り合わせたりといった、負荷の少ない用途であれば十分に活用できる場合があります。

コストパフォーマンスの高さは、他の追随を許さない最大のメリットと言えるでしょう。

ただし、その利用には明確な限界があることを理解しておく必要があります。

専門メーカーが数々の研究開発を経て製品化している木材用の強力テープと比較すると、100円ショップのテープには以下のような注意点が存在します。

- 耐荷重の低さ: 表示されている耐荷重がそもそも低いか、記載がない場合も多く、木製の小さな棚やフックなど、少しでも重量がかかるものの固定には絶対に使用しないでください。

- 耐久性の問題: 粘着剤の品質や基材の耐久性が高くない場合があり、長期間の使用では紫外線や空気中の湿気によって劣化が進み、突然剥がれ落ちるリスクが伴います。

- 対応素材の限定: 「多用途」と記載があっても、木材の凹凸面や多孔質な性質に十分に対応できず、本来の接着力を発揮できない可能性があります。

結論として、100円ショップのテープは「ごく軽量物の」「短期間の」「仮止め」といった限定的な用途に留めるのが賢明です。

安全性や長期的な信頼性が求められる場面では、初期投資を惜しまず、用途に特化した専門メーカーの製品を選ぶことが、結果的に満足度の高いDIYにつながります。

見た目重視の木材に貼れる透明テープ

木工品やインテリア雑貨の製作において、機能性だけでなく、最終的な仕上がりの美しさも追求したいものです。

接着部分が目立ってしまうと、せっかくの作品も台無しになりかねません。

このような「見た目」を重視するシーンで絶大な効果を発揮するのが、透明タイプの両面テープです。

透明テープが活躍する具体的なシーン

- ガラスやアクリルとの組み合わせ: 店舗のウィンドウに木製の切り文字サインを貼ったり、アクリル製のディスプレイケースに木製の装飾を加えたりする際に、テープの存在感を完全に消すことができます。

- 照明器具の周辺: 木材を使った照明カバーやシェードの固定に使うと、光がテープを透過するため影ができにくく、デザイン性を損ないません。

- 家具の補修: 木目シートや薄い突き板が剥がれた際の補修に使うと、側面からテープの色が見えることなく、自然な仕上がりになります。

透明テープを選ぶ際のポイント

多くの透明テープは、基材自体が透明なアクリル系素材でできており、粘着剤も同様にアクリル系が使われています。

これにより、テープ全体が高い透明度を誇り、耐候性にも優れ、太陽光による黄変(黄ばみ)が起きにくいというメリットがあります。

ただし、製品によってテープの「厚み」が異なります。

一般的に、テープが薄いほど接着線が目立たなくなり、より美しい仕上がりになります。

その一方で、厚手のテープはクッション性が高く、接着面のわずかな凹凸を吸収する能力に長けています。貼り付ける木材の表面状態と、求める仕上がりのレベルを天秤にかけ、最適な厚みの製品を選ぶことが鍵となります。

価格は他のテープに比べてやや高価な傾向にありますが、その投資に見合うだけの美しい結果をもたらしてくれるでしょう。

(非常に薄いので、平滑な面での使用に特化したテープです)

(1mmの厚みは汎用性が高い反面、完全にフラットな面同士を貼り合わせた場合、わずかに隙間が見える可能性があります。

究極の薄さを求める場面よりは、日常的なDIYで幅広く活躍するテープと言えるでしょう。)

(シール(点)状のため、広い面積の接着や、重量のあるものの固定には向きません。

あくまで小物や装飾品の固定に特化した、デザイン作業向けのテープです。)

なぜ?木材両面テープが剥がれる原因

「超強力」と書かれた高性能な両面テープを選んだにもかかわらず、しばらくして剥がれてしまった、という経験は少なくありません。

テープの性能を過信する前に、その接着力を阻害する様々な原因について理解を深めることが、失敗を防ぐ第一歩です。

- 接着面の汚れ: 表面にホコリ、油分、木くず、ワックスなどが残っていませんか?

- テープの不適合: 木材の凹凸に対してテープの厚みが足りていますか?

- 環境のミスマッチ: 浴室や屋外など、テープの想定を超える多湿・高温環境ではありませんか?

- 耐荷重オーバー: 固定したものの重さが、テープの耐荷重目安を超えていませんか?

- 木材の伸縮: 湿度変化による木材の微細な動きにテープが追従できていますか?

- 圧着不足: 貼り付けた後、ローラーなどで十分に圧着しましたか?

接着面の状態:見えない汚れが最大の敵

最も多く、そして見落とされがちなのが、接着面の汚染です。

木材の表面には、目に見えないホコリや切断時の木くず、人の手から付着した油分などが付着しています。

粘着剤はこれらの汚れの上にしか乗ることができず、木材本体とは直接結びつけません。これが接着力低下の最大の原因です。

テープ選定のミス:素材との相性

前述の通り、木材の表面は平滑ではありません。

研磨や塗装が施されていない「木肌」そのままの状態であれば、厚みのあるクッション性の高いテープでなければ凹凸を吸収しきれません。

逆に、ニスなどでツルツルに仕上げられた面に厚手のテープを使うと、接着面がわずかに浮き上がり、かえって不安定になることもあります。

木材特有の性質:湿度による伸縮

木材は「呼吸する素材」とも言われ、周囲の湿度に応じて水分を吸収・放出し、わずかに膨張と収縮を繰り返します。

この動きは非常に微細ですが、硬くて柔軟性のないテープを使用していると、木材の動きに追従できず、徐々に接着界面に応力(ストレス)が蓄積し、やがて剥離に至ることがあります。

木材用として設計されたテープは、この動きにもある程度追従できる柔軟性を備えています。

これらの原因を理解し、一つひとつ対策を講じることで、両面テープの性能を最大限に引き出すことが可能になります。

木と木をくっつける接着剤はテープ以外に?

両面テープの手軽さは非常に魅力的ですが、構造的な強度や長期的な耐久性が求められる場面では、接着剤に軍配が上がります。

特に、家具の組み立てや荷重のかかる部分の補修などでは、接着剤の利用が不可欠です。

テープとの特性の違いを理解し、適材適所で使い分けることが重要です。

DIYで活躍する主な接着剤

木工用ボンド(酢酸ビニル樹脂系)は最も手軽ですが、乾燥時に水分が抜けるため、薄い木材を反らせてしまう可能性があります。

より本格的なDIYでは、以下のような接着剤が推奨されます。

| 接着剤の種類 | 主な特徴 | メリット | デメリット | 主な用途 |

| ウレタン樹脂系 | 湿気硬化型。硬化後も弾性が残る。 | 木の伸縮に追従、耐水性・耐熱性◎、充填性が高い。 | 硬化に時間がかかる、価格が比較的高価。 | 床板の接着、屋外用木工品、異素材との接着。 |

| 変成シリコン樹脂系 | 湿気硬化型。衝撃や振動に強い。 | 無溶剤で安全性が高い、耐候性◎、幅広い素材に対応。 | 接着力の発現が遅め、塗装が乗りにくい場合がある。 | 幅木や内装ボードの固定、鏡の貼り付け。 |

| エポキシ樹脂系 | 2液混合型。硬化後の強度が非常に高い。 | 接着力が最強クラス、耐水・耐薬品性◎、肉やせしない。 | 混合の手間がかかる、硬化時間が短い、高価。 | 家具のほぞ組み、構造的な補修、金属や石材との接着。 |

(酢酸ビニル樹脂系接着剤:乾燥時に水分が抜けるため、薄い木材を反らせてしまう可能性があります。

主成分が水分のため、耐水性はほとんどありません。

屋外や水回りでの使用には向いていない点に注意が必要です。)

(ウレタン樹脂系接着剤:1本あれば大抵のDIYシーンに対応できるほどの万能性が魅力です。接着に少し時間はかかりますが、その分、信頼性の高い強固な接着を実現します。)

(変成シリコン樹脂系接着剤:変成シリコン系は「柔軟に」固まります。

この「弾力性」が、他の接着剤にはない最大のメリットです。

振動を吸収したい、異なる素材の伸縮に対応したい、といった場面で非常に優れた性能を発揮します。)

(エポキシ樹脂系接着剤:2液を混ぜる手間はかかりますが、その接着力と耐久性は他の追随を許しません。

「クイック5」のように5分で硬化が始まる速硬化タイプ以外にも作業時間に応じて選べます。

「絶対に剥がしたくない」という箇所の最終手段として非常に頼りになります。)

テープと接着剤の併用という選択肢

プロの現場では、テープと接着剤を併用するテクニックも用いられます。

まず、両面テープを使って部材を仮固定し、正確な位置を決めます。

その後、接着剤を塗布して本固定するのです。こうすることで、接着剤が硬化するまでの間、クランプ(万力)などで押さえておく手間を省き、作業効率を大幅に向上させることができます。

手軽な「線」や「点」の固定には両面テープを、強固な「面」の接合には接着剤を、そして効率的な作業のためには両者の併用を、というように、目的に応じて最適な方法を選択しましょう。

木材に貼れるテープと関連製品のQ&A

- 繰り返し使える魔法のテープとは何ですか?

- 賃貸でもOK?養生テープは壁に貼っても大丈夫?

- 接着力で比較!養生テープより強いテープは?

- テープの接着力を上げるための下準備

- 最適な木材に貼れるテープを見つけよう

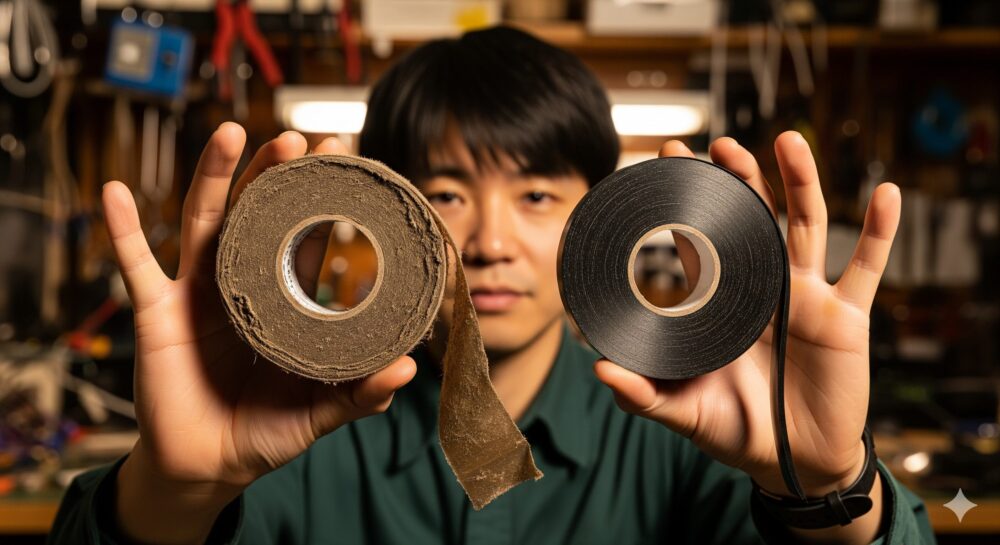

繰り返し使える魔法のテープとは何ですか?

近年、テレビやSNSで話題となり、急速に普及しているのが「魔法のテープ」と称される、再利用可能な粘着テープです。

その不思議な性能から多くの注目を集めていますが、その正体と、木材に使用する際の注意点を正しく理解しておきましょう。

魔法のテープの正体と仕組み

「魔法のテープ」の多くは、特殊なアクリルゲルという素材で作られています。

この素材は非常に柔らかく、ナノレベルの微細な吸盤のような構造を持っているとされ、対象物に吸い付くように密着します。

これにより、接着剤を使わずに強力な粘着力を発揮します。

最大の特長である「再利用可能」という点は、この仕組みに由来します。

テープの表面にホコリやゴミが付着して粘着力が低下しても、水で洗い流すことで表面の汚れが除去され、乾燥させると粘着力が回復するのです。

この手軽さと経済性が、人気の理由となっています。

木材への使用におけるメリットとデメリット

木材を使った小物や軽量な装飾品を、壁や家具に一時的に固定したい場合には非常に便利です。

穴を開ける必要がなく、何度でも貼り直しができるため、ディスプレイの変更などを頻繁に行う用途に適しています。

しかし、その強力な粘着力ゆえのデメリットも存在します。

- 下地へのダメージ: 特にビニールクロスなどの壁紙や、塗装された木材の表面に直接貼ると、剥がす際に下地ごと引き剥がしてしまう危険性が非常に高いです。賃貸住宅での安易な使用は、退去時の原状回復費用につながるリスクを伴います。

- 凹凸面への不適合: 魔法のテープは、その性質上、ガラスやタイル、金属などの「平滑面」で最も性能を発揮します。無塗装の木材のようなザラザラした面や凹凸の激しい面では、十分に密着できず、本来の接着力を得られない場合があります。

- 耐久性の限界: 何度でも使えるとされていますが、着脱を繰り返すうちに素材自体が伸びたり、微細な傷が付いたりして、粘着力は徐々に低下していきます。永久的な使用を保証するものではありません。

このように、魔法のテープは非常に便利なアイテムですが、万能ではありません。

木材に使用する際は、その表面状態と、万が一剥がす際にダメージを与えても問題ない場所かを見極めることが肝心です。

賃貸でもOK?養生テープは壁に貼っても大丈夫?

引越しや塗装作業でおなじみの養生テープ。

手で簡単に切れて、剥がしやすいというその手軽さから、「賃貸住宅の壁にポスターや軽い飾りを貼るのにちょうど良いのでは?」と考える方は少なくありません。

しかし、この安易な使用が、思わぬトラブルを招く可能性があります。

養生テープの本来の目的

まず理解すべきは、養生テープが「一時的な仮止め・保護」のために設計されているという点です。

その粘着剤は、作業後に糊を残さずきれいに剥がせることを最優先に調整されています。

しかし、これはあくまで短時間の使用を前提とした性能です。

長時間使用のリスク

養生テープを壁紙に数週間、数ヶ月と貼りっぱなしにすると、以下のような問題が発生するリスクが高まります。

- 糊残り: 粘着剤が紫外線や室内の熱、湿気などの影響を受けて変質・劣化し、壁紙にベッタリと付着してしまうことがあります。こうなると、市販のシール剥がし剤を使ってもきれいにするのは困難です。

- 壁紙の変色: テープを貼っていた部分だけが、壁紙のヤケや変色から保護され、剥がしたときに周囲との色の差がくっきりと残ってしまうことがあります。

- 表面の剥離: 剥がす際に、粘着剤が劣化した壁紙の表面を一緒に引き剥がしてしまうケースです。特に、経年劣化した壁紙や、湿気を吸って弱くなった壁紙では、このリスクが非常に高くなります。

賃貸住宅の壁は、あくまで「借り物」です。

画鋲の小さな穴程度であれば許容される場合もありますが、テープによる糊残りや壁紙の破損は、多くの場合、入居者負担での原状回復(修繕)が必要となります。

安易な考えで養生テープを使用し、高額な修繕費用を請求されるケースも少なくないため、使用は避けるべきです。

もし賃貸住宅の壁に何かを貼りたいのであれば、「壁紙用」「貼って剥がせる」と明記された専用フックやテープ、あるいはマスキングテープを先に貼り、その上から弱粘着の両面テープを使うなど、壁紙を保護するための工夫を徹底することが大切です。

接着力で比較!養生テープより強いテープは?

「養生テープでは心もとない、もっと強く固定したい」という場面では、接着力という観点からテープを選び直す必要があります。

テープの強度は、主に「基材」と「粘着剤」の組み合わせによって決まります。

養生テープを基準に、より強力な選択肢を見ていきましょう。

| テープの種類 | 主な基材 | 主な粘着剤 | 接着力 | 特徴・主な用途 |

| 養生テープ | ポリエチレンクロス | ゴム系 | 弱い | 仮止め、マスキング。手で切れ、剥がしやすい。 |

| 布テープ | スフ(布) | ゴム系 | 中~強い | 重梱包、結束。丈夫だが、糊残りしやすい。 |

| 超強力両面テープ | アクリルフォーム | アクリル系 | 非常に強い | 重量物の固定、屋外使用。耐候性・耐久性に優れる。 |

中程度の接着力:布テープ

一般的に「ガムテープ」として広く知られている布テープは、養生テープよりも格段に高い接着力と基材強度を持っています。

段ボールの重梱包や、複数のものを束ねる結束作業などに用いられます。

ただし、粘着剤はゴム系が主流で、剥がすことをあまり想定していないため、木材に直接貼ると糊残りがひどく、表面を傷める可能性が高いです。

最高の接着力:超強力両面テープ

木材に対して最も強い接着力を求めるなら、選択肢は「超強力両面テープ」一択です。

前述の通り、柔軟なアクリルフォーム基材と耐久性の高いアクリル系粘着剤の組み合わせにより、異次元の接着力を発揮します。

- 金属やコンクリートにも: 木材同士はもちろん、木材と金属、プラスチック、さらにはコンクリートやブロックといった粗面への接着が可能な製品も多数あります。

- 屋外での耐候性: 門扉の表札や、ウッドデッキへの小物固定など、雨風や紫外線にさらされる過酷な環境でも長期間性能を維持します。

- 荷重性能: 製品によっては、数センチのテープで数キログラムの荷重に耐えることができ、ネジや釘の代替として使用されることもあります。

このように、用途に応じてテープの強度は明確にランク分けされています。

「大は小を兼ねる」と考え、むやみに強力なテープを使うと、剥がしたいときに剥がせず後悔することになります。

固定したいものの重さ、期間、場所を総合的に判断し、最適な強度のテープを選定することが重要です。

テープの接着力を上げるための下準備

どんなに高性能な高級テープを選んだとしても、貼り付け前の「下準備」を疎かにしては、その性能を100%引き出すことはできません。

むしろ、この下準備こそが、テープの接着力を決定づける最も重要な工程と言っても過言ではありません。

以下の4つのステップを丁寧に行うことで、接着の信頼性を格段に向上させることができます。

接着力を最大化する4ステップ

- 清掃: 接着面のホコリ、油分、汚れを徹底的に除去する。

- 平滑化: 傷や凹凸があればパテで埋め、必要に応じて研磨する。

- 乾燥: 水分や溶剤が完全に乾くまで待つ。

- 圧着: 貼り付け後、ローラーなどで均一に強く押し付ける。

ステップ1:清掃

まず、乾いた清潔な布で、接着面のホコリや木くずを完全に拭き取ります。

次に、人の皮脂や油分が付着している可能性があるため、アルコール(イソプロピルアルコールが推奨されます)を染み込ませた布で脱脂します。

これにより、粘着剤が木材の繊維に直接届くようになります。

ワックスや古い塗料が塗られている場合は、それらを剥がしてから作業する必要があります。

ステップ2:平滑化

猫の爪とぎ跡や、物をぶつけた凹みなどがある場合、その部分はテープが浮き上がり、接着力が著しく低下します。

このような場合は、木工用パテを充填し、硬化後にサンドペーパーで周囲と平らになるように研磨します。

表面全体の毛羽立ちが気になる場合は、目の細かいサンドペーパー(#240~#400程度)で軽く表面を整えると、接着面積が増加し、より効果的です。

ただし、研磨後は削りカスを掃除機や固く絞った布で完全に除去してください。

ステップ3:乾燥

清掃や研磨で水分や溶剤を使用した場合は、それらが完全に蒸発し、木材の表面が完全に乾くまで、十分な時間を置きます。

ドライヤーの冷風などで優しく乾燥を促すことも有効ですが、熱風は木材の反りの原因になるため避けてください。

ステップ4:圧着

テープを貼り付けた後、指で軽く押さえるだけでは不十分です。

粘着剤を木材の微細な凹凸の奥までしっかりと押し込むために、「圧着」という作業が不可欠です。

ゴム製のローラーや、木片に布を巻いた「当て木」などを使い、体重を乗せるようにして、テープ全体を均一に、かつ強く押し付けます。

この一手間が、最終的な接着強度を大きく左右します。

最適な木材に貼れるテープを見つけよう

これまで、木材に貼れるテープの基本的な選び方から、様々な疑問、そして接着力を最大限に引き出すための秘訣まで、幅広く解説してきました。

最後に、あなたが最適なテープを見つけ、DIYを成功させるための重要なポイントを、箇条書きでまとめます。

- 木材用テープ選びはまず接着面の状態を確認することから始まる

- 凹凸のある無塗装の木材にはクッション性の高い厚手のテープが最適

- 塗装などで表面が滑らかな木材には薄手のテープが美しい仕上がりを実現する

- 屋外や浴室など過酷な環境では耐候性に優れたアクリルフォーム基材を選ぶ

- 長期間にわたって強力に固定したい場合はアクリル系粘着剤が必須

- 工作や仮止めなど手軽さを求めるなら手で切れる不織布基材が便利

- テープが剥がれる最大の原因は目に見えない表面のホコリや油分である

- 接着力を100%引き出す鍵は貼り付け前の丁寧な下準備にある

- 接着面はアルコールなどを使ってホコリや油分を完全に除去する

- 貼り付けた後はローラーや当て木を使い強く均一に圧着することが極めて重要

- 製品パッケージに記載された耐荷重の目安を必ず確認し安全マージンを確保する

- 100円ショップのテープはごく軽量物の短期的な仮止めなど用途を厳密に限定して活用する

- 賃貸住宅の壁紙には「貼って剥がせる」専用品を選び養生テープの長期使用は避ける

- 養生テープより強い布テープは糊残りしやすいため木材への直接使用は推奨されない

- 目的、場所、期間、そして求める強度と仕上がりを総合的に考慮することが成功への最短ルートとなる