マキタ充電式草刈機がすぐ止まる?原因と簡単対処法を解説

マキタの充電式草刈機で快適に作業をしていたら、突然ピタッと止まってしまい困っていませんか。バッテリーは十分に充電したはずなのに動かなくなり、作業が計画通りに進まないと大きなストレスを感じるものです。

その突然の停止、実は故障ではないかもしれません。すぐに止まる原因は保護機能の作動である可能性が高く、充電式草刈機ビックリマークの意味や、充電式草刈機のランプが点滅する時のサインを正しく理解すれば、慌てずに対処できます。また、そもそも製品の欠点は何ですか?といった根本的な疑問や、充電式草刈機の寿命はどれくらいですか、という点も購入前や使用中に気になるポイントでしょう。

この記事では、ガソリン式でエンジンをふかすと止まる原因との違いを明確にしながら、正しいバッテリーの充電方法とは何か、切れ味を保つ刃の交換タイミング、そして定期的なグリスアップは必要かといった日々のメンテナンス知識から、万が一の故障した際の修理と買い替え判断の具体的な基準まで、すぐ止まるマキタ充電式草刈機の解決策を網羅的かつ詳細に解説します。

- 草刈機が止まるのが故障か保護機能かを見分ける具体的な方法

- バッテリーやモーターが原因で起こるトラブルと、即座に試せる対処法

- 修理費用と買い替えを判断するための経済的な基準

- 大切な草刈機を一日でも長く使い続けるための正しいメンテナンスのコツ

すぐ止まるマキタ充電式草刈機の原因

- すぐに止まる原因は保護機能?

- 充電式草刈機ビックリマークの意味

- 充電式草刈機のランプが点滅する時

- 製品の欠点は何ですか?

- 充電式草刈機の寿命はどれくらいですか

すぐに止まる原因は保護機能?

マキタの充電式草刈機が作業中に突然停止した場合、多くのユーザーは「もう壊れたのか?」と焦ってしまいます。しかし、その原因の多くは故障ではなく、機械本体やバッテリーを深刻なダメージから守るために内蔵された3つの高度な安全機能が作動している可能性が非常に高いのです。これらは、いわば機械の自己防衛システムであり、その役割を理解することがトラブル解決の第一歩となります。

突然の停止は、多くの場合「機械からのSOS」。故障を疑う前に、まずは保護機能の作動を考えましょう。

1. 過負荷保護機能

モーターに能力以上の負担がかかった際に作動します。例えば、密集した硬い雑草を一気に刈ろうとしたり、刃にツルや太い茎が絡みついたり、誤って地面の石に刃を当ててしまったりした場合です。この機能がなければ、モーター内部のコイルが異常発熱して焼き付き、修理に数万円もの高額な費用がかかる事態になりかねません。停止した際は、まず刃の周りを確認し、絡まった草などを取り除いてから作業を再開してください。

2. 過放電保護機能

リチウムイオンバッテリーの寿命を守るための重要な機能です。バッテリーは残量が完全になくなる「完全放電」の状態になると、内部の化学物質が深刻なダメージを受け、充電できなくなったり、蓄電能力が大幅に低下したりします。これを防ぐため、バッテリー残量が安全な下限値に達すると、機械は自動的に運転を停止します。これは「バッテリーが空になった」という合図であり、故障ではありません。速やかに充電済みのバッテリーと交換しましょう。

3. 発熱保護機能

特に夏場の炎天下での長時間の連続作業は、モーターや制御基板、そしてバッテリー自体を非常に高温にします。リチウムイオンバッテリーは熱に弱く、高温状態が続くと寿命が縮まるだけでなく、性能も低下します。また、モーターも高温になると内部の部品が損傷する恐れがあります。そのため、内蔵センサーが危険な温度を検知すると、安全のために自動で停止します。この場合は、直射日光を避けた風通しの良い場所で、機械全体が自然に冷えるまで15分〜30分ほど待つ必要があります。

このように、突然の停止は製品が自らを守っているサインであることが多いのです。

充電式草刈機ビックリマークの意味

一部のマキタ充電式草刈機に搭載されている「!」(ビックリマーク)の警告ランプは、単なる飾りではありません。これは、機械が何らかの異常を検知し、ユーザーに注意を促している重要なサインです。ランプがどのように光るかによって意味が異なるため、そのパターンを覚えておけば、トラブル発生時にも冷静かつ的確な初期対応が可能になります。

- 点灯:主に「過負荷」状態を示します。

- 点滅:主に「バッテリー残量低下」または「高温異常」を示します。

ランプが「点灯」している場合

ビックリマークが点灯し続けている場合、そのほとんどは「過負荷」が原因です。モーターが「これ以上は無理だ!」と悲鳴を上げている状態と考えると分かりやすいでしょう。具体的には、刃の回転部分に草やツルがびっしりと絡みついている、あるいは能力以上に密集した雑草群に無理に刃を押し込んでいるといった状況が考えられます。

このサインが出た際の対処法は以下の通りです。

- スイッチを切る:まずは安全のために運転を停止します。

- バッテリーを外す:不意の作動を防ぐため、必ずバッテリーを本体から取り外します。

- 原因の除去:刃の周辺や安全カバーの内部を入念に確認し、絡まった草や異物を丁寧に取り除きます。

- 作業方法の見直し:一度に刈り進める幅を狭くしたり、草刈機の動かし方をゆっくりにしたりして、モーターへの負担を減らして作業を再開します。

ランプが「点滅」している場合

一方で、ランプが点滅している場合は、主に二つの状態が考えられます。一つは「バッテリーの残量低下」です。過放電保護機能が作動する直前に、充電の必要性を点滅で知らせてくれます。もう一つは「本体やバッテリーの高温」です。発熱保護機能が働いていることを示しており、この場合は機械を休ませる必要があります。

どちらの状態かは、作業状況から判断できます。長時間作業した後であれば高温の可能性が高いですし、そうでなければバッテリー残量の低下が考えられます。取扱説明書でご自身のモデルの表示内容を再確認しておくことで、より確実な判断ができます。

充電式草刈機のランプが点滅する時

前述の通り、充電式草刈機の警告ランプの「点滅」は、ユーザーに対して何らかの対応を求める重要なサインです。その主な原因は「バッテリー残量低下」と「本体の高温」の2つですが、どちらも機械を保護するための正常な反応です。点滅の意味を正しく理解し、適切な対応をとることが、機械の寿命を延ばし、安全な作業を継続する上で不可欠です。

ケース1:バッテリー残量低下による点滅

これは、いわば自動車の燃料警告灯と同じ役割です。リチウムイオンバッテリーを過放電による深刻なダメージから守るため、機械が完全に停止する前の最終警告としてランプが点滅します。このサインが出たら、作業を中断し、速やかに予備の充電済みバッテリーに交換するか、充電を行う必要があります。点滅を無視してスイッチを何度も入れ直す行為は、バッテリーに微細なダメージを蓄積させる可能性があるため避けるべきです。

- ランプの点滅を確認したら、作業を中止する。

- スイッチをOFFにし、バッテリーを本体から取り外す。

- 満充電された予備バッテリーに交換して作業を再開するか、取り外したバッテリーを充電器にセットする。

ケース2:本体・バッテリーの高温による点滅

こちらは、特に気温が30度を超えるような夏場の連続作業で頻繁に発生します。モーターやバッテリーは、稼働することで内部から熱を発生させます。外気温が高いと、この熱が効率的に放出されず、内部温度が危険なレベルまで上昇してしまいます。これを内蔵センサーが検知すると、部品の熱損傷を防ぐために点滅で警告し、最終的には運転を強制的に停止させます。

この場合の対処法は「冷却」しかありません。

- 涼しい日陰に草刈機を移動させる。

- バッテリーを本体から取り外すことで、それぞれが冷えやすくなる。

- 本体とバッテリーの熱が自然に冷めるまで、最低でも15分〜30分程度は作業を中断し、休憩を取りましょう。

これらのランプの意味を事前に知っておくだけで、突然の停止にも冷静に対応でき、機械を労わりながら安全に作業を進めることが可能になります。

製品の欠点は何ですか?

マキタの充電式草刈機は、その静音性、簡単な始動、排気ガスゼロといった数多くのメリットで、家庭用からプロの現場まで幅広く支持されています。しかし、万能な道具はなく、特にエンジン式と比較した場合に顕在化するいくつかの構造的な欠点も存在します。これを事前に理解しておくことは、製品の能力を過信せず、故障を未然に防ぐ上で非常に重要です。

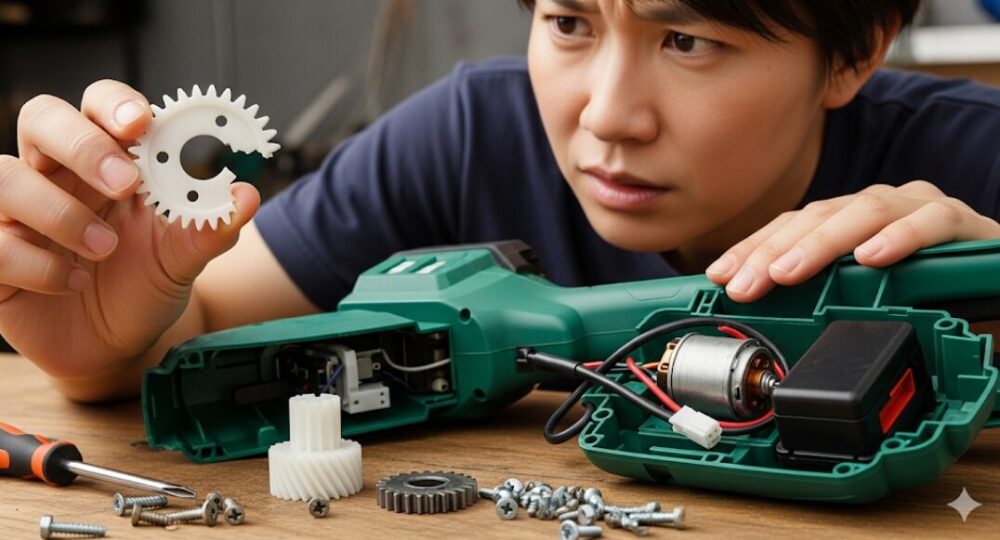

1. 高負荷に対する耐久性の限界

最大の欠点として挙げられるのが、急な高負荷に対する機械的な耐久性です。多くのユーザー報告で指摘されているのが、モーターの回転を刃に伝える「ギア」部分の摩耗による故障です。ある事例では、累計使用時間がわずか63時間程度でギアがすり減り、動力を伝えられなくなったとされています。

これは、エンジン式草刈機が搭載する「遠心クラッチ」のような、衝撃を逃がす緩衝機構が電動式には備わっていないことが大きな要因です。エンジン式では、刃が石や太い枝に当たって急停止しても、クラッチが滑ることでエンジンや駆動系への致命的なダメージを防ぎます。一方、充電式ではその衝撃がダイレクトにギアに伝わるため、ダメージが蓄積しやすく、結果としてギアの歯が欠けたり摩耗したりする故障につながりやすいのです。

2. パワーと持続力のトレードオフ

バッテリー技術は飛躍的に進化しましたが、依然としてエンジンほどの爆発的なパワーと長時間の持続力を両立させるのは困難です。特に、密集した雑草地や広範囲の作業では、バッテリーの消費が激しくなり、作業途中で何度もバッテリー交換が必要になることがあります。

また、手軽さから多用されるナイロンコードカッターは、特に注意が必要です。金属刃に比べて空気を切り裂く抵抗が非常に大きく、常にモーターに高い負荷をかけ続けます。これを高負荷の状況で長時間使用することは、モーターの焼き付きやバッテリーの早期劣化を招く最大の要因の一つとなり得ます。

充電式の利便性を享受するためには、その構造的な弱点を理解し、「一度に刈りすぎない」「硬いものに当てない」「こまめに休憩する」といった、機械を労わる運転を心がけることが、結果的に製品寿命を延ばす最も有効な手段となります。

充電式草刈機の寿命はどれくらいですか

「この草刈機、あと何年くらい使えるのだろう?」というのは、すべてのユーザーが抱く素朴な疑問です。しかし、充電式草刈機の寿命を「〇年」と一言で断定することは、残念ながら不可能です。なぜなら、その寿命は**「使用頻度」「作業負荷」「メンテナンス状況」**という3つの要素の掛け算によって、ユーザーごとに大きく変動するからです。寿命を考える際は、消耗の仕方が異なる「バッテリー」と「本体」の2つに分けて捉えることが重要です。

1. バッテリーの寿命

バッテリーの寿命は、主に「充放電サイクル回数」によって目安を測ることができます。マキタの純正リチウムイオンバッテリーは非常に高品質ですが、消耗品であることに変わりはありません。一般的に、約500回の充放電を繰り返すと、新品時の性能(蓄電容量)の約80%まで低下すると言われています。

- 家庭でのライトユーザーの場合:月に2回充電する場合、年間24回。500回に達するには約20年かかります。

- プロのヘビーユーザーの場合:毎日1回充電する場合、年間約250回(週5日稼働)。500回にはわずか2年で到達します。

このように、使い方によってバッテリーの寿命は10倍以上の差がつくこともあるのです。

2. 本体の寿命

本体(モーター、ギア、制御基板など)の寿命は、さらに個体差と使用状況による差が大きくなります。ユーザーレビューを見ると、丁寧なメンテナンスで8年以上も問題なく使用できたという報告がある一方で、前述のように購入から1年半足らず(使用時間約60〜70時間)でギアが摩耗し、高額な修理が必要になったという事例も少なくありません。

これは、本体の寿命が経過時間ではなく、「機械にどれだけの負担をかけたか」という総負荷量に大きく依存することを示しています。柔らかい草を低速で刈るのと、硬い密集した草を高速で長時間刈り続けるのとでは、モーターやギアにかかるストレスは雲泥の差です。

結論として、充電式草刈機の寿命は、定期的な清掃や適切な保管といった基本的なメンテナンスを実践し、過負荷を避けるような無理のない使い方を心がけることで、大幅に延ばすことが可能です。

マキタ充電式草刈機がすぐ止まる時の対策

- 正しいバッテリーの充電方法とは

- 切れ味を保つ刃の交換タイミング

- 定期的なグリスアップは必要か

- エンジンをふかすと止まる原因との違い

- 故障した際の修理と買い替え判断

- すぐ止まるマキタ充電式草刈機の解決策

正しいバッテリーの充電方法とは

マキタ充電式草刈機の心臓部であるリチウムイオンバッテリーは、非常に高性能であると同時に、デリケートな部品でもあります。その性能を100%引き出し、高価なバッテリーの寿命を最大限に延ばすためには、日々の充電と保管方法に少しの注意を払うことが極めて重要です。誤った取り扱いは、寿命を半分以下にしてしまう可能性すらあります。

1. 充電のベストタイミング:「腹八分目」ならぬ「残量二分目」

リチウムイオンバッテリーを長持ちさせる最大の秘訣は、「使い切らないうちに充電する」ことです。かつてのニッカド電池などに見られた、使い切らないと容量が減る「メモリー効果」は、現在のリチウムイオンバッテリーにはありません。むしろ、残量がゼロになるまで使い続ける「過放電」は、バッテリー内部の電極を構成する銅箔を溶かすなど、深刻なダメージを与える最大の要因です。

- 充電開始の目安:バッテリー残量が20%~30%程度になった時点。機械のパワーが少し落ちてきたかな?と感じたら充電するのがベストです。

- 避けるべきこと:保護機能が働いて機械が停止するまで使い切る行為を繰り返すこと。

2. 充電環境:バッテリーは「快適な部屋」がお好き

バッテリーも人間と同じで、極端な環境を嫌います。充電を行う際は、室温(約15度~25度)の環境が最適です。

- 高温下での充電:真夏の車内など、40度を超えるような場所での充電は絶対に避けてください。バッテリーの化学反応が不安定になり、劣化を著しく促進します。

- 低温下での充電:冬場の屋外など、5度以下の環境では充電効率が大幅に低下し、正常に充電できないことがあります。

3. 長期保管の極意:「50%充電」で「冷暗所」

シーズンオフなどで数ヶ月以上使わない場合の保管方法も、バッテリーの寿命を大きく左右します。

- 充電量:満充電や空の状態ではなく、50%程度の充電量で保管するのが最もバッテリーへの負荷が少ない状態です。満充電のまま長期間放置すると、内部の圧力が高い状態が続き、性能低下を招きます。

- 保管場所:必ず本体からバッテリーを取り外し、直射日光が当たらず、湿度の低い冷暗所に保管してください。

- 定期的な確認:3ヶ月に1回程度は状態を確認し、必要であれば50%程度まで再充電を行うことで、バッテリーの性能を良好な状態で維持できます。

これらの少しの手間が、結果的に数年後のバッテリー寿命となって返ってきます。

切れ味を保つ刃の交換タイミング

草刈機の「刃」は、単に草を切るための部品ではありません。それは、機械全体のパフォーマンス、燃費(電費)、そして寿命そのものを左右する、極めて重要なパーツです。切れ味の鈍った刃を使い続けることは、作業効率を著しく低下させるだけでなく、モーターやギアに過剰な負荷をかけ続け、高額な故障を引き起こす直接的な原因となります。

刃の交換が必要な3つの危険サイン

刃の交換タイミングは、使用時間や距離ではなく、その「状態」で判断します。以下のサインが見られたら、ためらわずに交換を検討してください。

- 切れ味が悪い:草がスパッと切れず、引きちぎったような跡が残る。刈り跡が汚い。これは刃が摩耗している最も分かりやすい証拠です。

- 振動が大きい:作業中に、以前にはなかった大きな振動やブレをハンドルに感じる。これは、刃が石などに当たって欠けたり、偏って摩耗したりして回転バランスが崩れている危険なサインです。

- 燃費(電費)が悪い:以前と同じ面積を刈るのに、バッテリーの減りが明らかに早くなった。これは、切れない刃で無理やり草を刈るために、モーターが余計な電力を消費している証拠です。

特に「振動」は、放置すると大変危険です。アンバランスな回転は、内部のベアリングやギアに異常なストレスをかけ続け、ある日突然、駆動系が破損する原因となります。

刃の種類と特性を理解する

作業内容に合わせて適切な刃を選択することも、機械の保護につながります。

| 刃の種類 | 主な用途 | モーター負荷 | メリット | デメリット |

| チップソー(金属刃) | 一般的な草刈り、硬い草 | 中 | 高い切断能力、経済的 | 石などに当たると刃が欠けやすい |

| ナイロンコード | 障害物の多い場所、キワ刈り | 高 | 安全性が非常に高い、柔軟性 | モーター負荷大、コードの消耗が激しい |

| 樹脂刃 | 柔らかい草、安全重視の場所 | 低 | 安全性が高い、軽量で扱いやすい | 硬い草には不向き、刃の摩耗が早い |

特にナイロンコードは、その利便性から多用されがちですが、常に高い負荷をモーターにかけ続けることを忘れてはなりません。密集した雑草地でナイロンコードを長時間フルパワーで使用することは、モーター焼き付きの最大のリスク要因の一つです。

定期的に刃の状態を点検し、切れ味が落ちたと感じたら、速やかに研磨するか新品に交換すること。これが、結果的に時間と修理費用を節約する最も賢明な方法です。

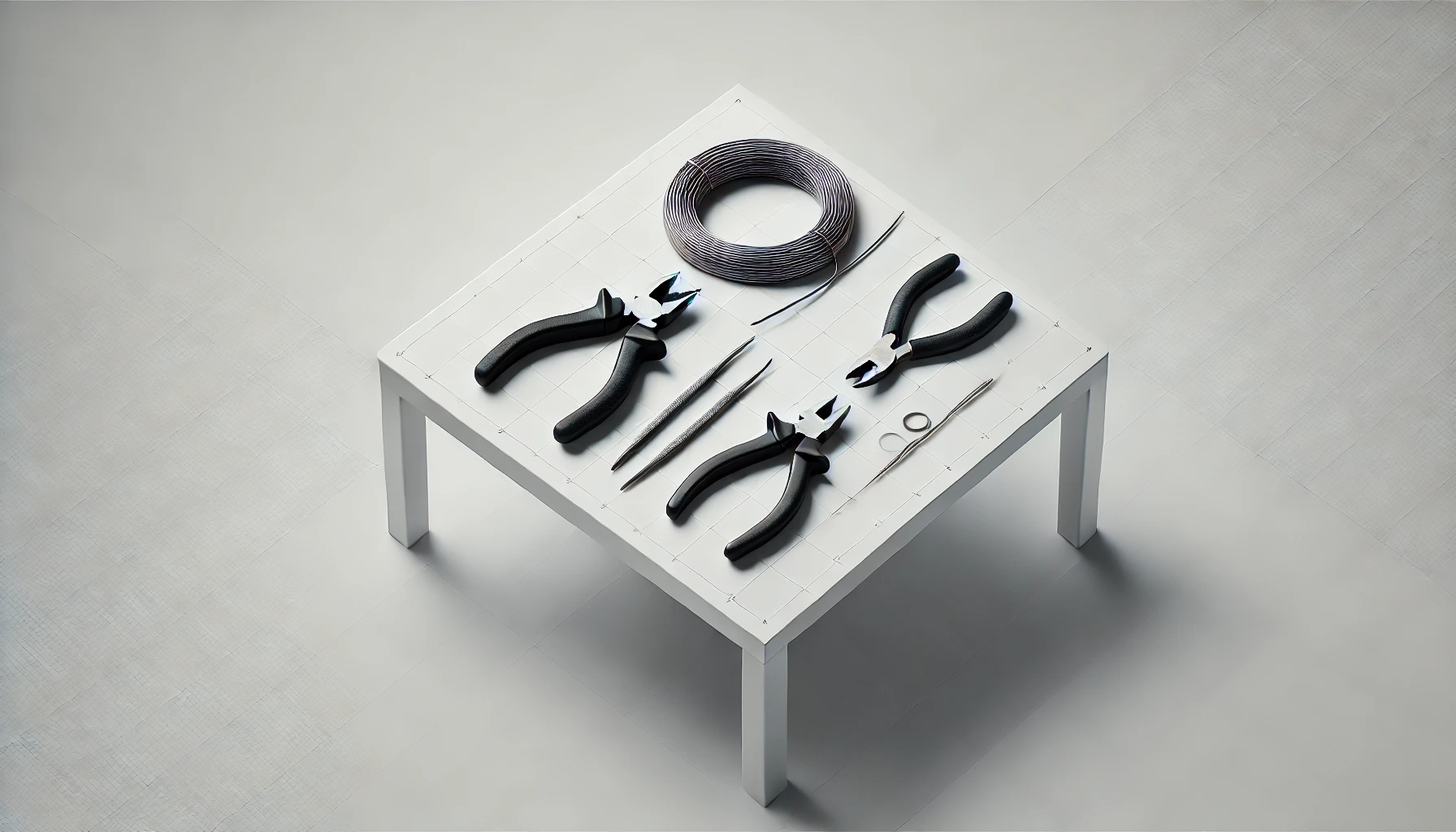

定期的なグリスアップは必要か

マキタ充電式草刈機のメンテナンス項目として、しばしば議論の的となるのが、先端の刃が回転する部分、「ギアケース」へのグリスアップ(潤滑油の補充)です。この点について、まず大前提として理解しておくべきは、メーカーの公式な取扱説明書において、ユーザー自身がギアケースを分解してグリスを補充することは、基本的に推奨されていないということです。しかし、その上で、機械の長期的な健康を維持するという予防メンテナンスの観点からは、グリスアップが非常に有効な手段となり得ます。

なぜグリスアップが議論になるのか?

ギアケースの内部では、モーターから伝えられた回転力を、複数の金属製ギアを介して最終的に刃へと伝達しています。このギア同士が高速で噛み合うため、潤滑が不可欠です。出荷時には、耐久性の高い専用グリスが適切な量だけ封入されており、通常の使用であれば数年間は問題ないとされています。

しかし、長期間の使用や、特に負荷の高い作業(硬い草を頻繁に刈る、ナイロンコードを多用するなど)を繰り返すと、以下の問題が発生する可能性があります。

- グリスの劣化:熱によってグリスが酸化したり、粘度が低下したりして、本来の潤滑性能を失う。

- グリスの漏れ:シール部分の劣化などにより、ごく微量ずつグリスが外部に漏れ出す。

潤滑が不足した状態でギアが擦れ合うと、金属摩耗が急速に進行し、異音の発生、パワーの低下、そして最終的にはギアの歯が完全にすり減ってしまう「ギア飛び」や「ギア欠け」といった致命的な故障につながります。実際に多くのユーザーからギア摩耗による故障が報告されていることを踏まえると、予防的なグリスアップを検討する価値は十分にあると言えるでしょう。

メーカーは推奨していませんが、ギア摩耗は充電式草刈機の代表的な故障事例の一つ。グリスアップは、そのリスクを低減するための「転ばぬ先の杖」となり得ます。

グリスアップの方法と注意点

もし自己責任でグリスアップを行う場合、使用頻度にもよりますが、年に1回から2回程度が目安となります。ギアケースに設けられているネジ(通常は1本)を外し、そこから刈払機専用のグリスを適量注入します。注意点として、グリスを入れすぎると内部の抵抗が増えてしまい、逆にモーターへの負担となるため、「少し足りないかな?」と感じる程度で十分です。

最も重要なのは、少しでも作業に不安を感じる場合は、絶対に無理をしないことです。誤った手順での分解・組立は、かえって故障を誘発するだけでなく、メーカー保証の対象外となるリスクもあります。異音や動作の違和感など、ギア部分の不調が疑われる場合は、購入した販売店や最寄りのマキタ営業所に点検を依頼するのが、最も安全で確実な方法です。

エンジンをふかすと止まる原因との違い

「草刈機が止まる」という症状は同じでも、その動力源がバッテリーかエンジンかによって、原因と対処法は全く異なります。特に、エンジン式の機械に慣れている方が充電式のトラブルに直面すると、これまでの経験則が通用せず、混乱してしまうことがあります。両者の根本的な違いを理解しておくことは、迅速で的確なトラブルシューティングに不可欠です。

充電式草刈機が止まる「電気的」な原因

これまで詳しく解説してきた通り、充電式草刈機が停止する原因のほとんどは電気系統に関連しています。おさらいすると、主な原因は以下の通りです。

- 保護機能の作動:過負荷、過放電、高温といった「異常」を検知し、機械が自らを守るために停止する。

- バッテリー関連の問題:単純な充電不足、長年の使用によるバッテリー自体の寿命や劣化、端子の接触不良。

- 電気部品の物理的な故障:過負荷の繰り返しによるモーターの焼き付き、電子制御を行うコントローラー(基板)の損傷、あるいは手元のスイッチの故障。

これらのトラブルシューティングは、まずバッテリーの状態を確認し、機械を休ませ、それでもダメなら専門家による電気部品の診断・交換へと進むのが基本的な流れです。

エンジン式でふかすと止まる「機械的」な原因

一方、エンジン式で「アイドリングはするが、スロットルを握ってエンジンをふかそうとすると止まる(息切れする)」という典型的な症状の場合、原因は燃料供給システムや吸排気系にあることがほとんどです。

- キャブレターの詰まり:これが最も多い原因です。長期間放置した混合ガソリンが変質・劣化し、キャブレター内部の燃料通路や微細なジェット類を詰まらせてしまいます。これにより、エンジンが高回転で必要とする量の燃料を供給できなくなり、失速します。

- 燃料フィルターの汚れ:燃料タンク内にあるフィルターが、ゴミやサビで詰まり、燃料の供給不足を引き起こします。

- エアクリーナーの汚れ:スポンジ状のエアクリーナーがホコリや草のカスで詰まると、エンジンが必要な空気を吸い込めなくなり、燃料が濃すぎて不完全燃焼を起こし、黒煙を吹いて止まります。

- 点火プラグの問題:プラグの先端がカーボンで汚れていたり、燃料で濡れていたりすると、高回転時に安定した火花が飛ばなくなり、失火してしまいます。

これらの対処は、キャブレターの分解清掃や、フィルター、プラグといった消耗部品の定期的な交換が基本となります。このように、同じ「止まる」でも、そのアプローチは全く異なるのです。

故障した際の修理と買い替え判断

自分でできるトラブルシューティングを一通り試しても症状が改善しない場合、残念ながら内部部品の物理的な故障が考えられます。その際に直面するのが、「高額な費用を払って修理するか、いっそ新品に買い替えるか」という非常に悩ましい選択です。この判断を誤らないためには、修理費用の相場や期間、そして買い替えのメリットを総合的に比較検討することが重要です。

修理費用の目安と判断基準

修理費用は故障箇所によって天と地ほどの差があります。まずはマキタの営業所などで無料の見積もりを取り、正確な金額を把握しましょう。以下は、その判断基準となる費用の目安です。

| 故障箇所 | 修理費用の目安 | 判断のポイント |

| モーター | 30,000円以上 | 新品の本体価格(約2.5万円~)を上回ることが多く、買い替えが合理的 |

| ギア | 15,000円前後 | 購入後2年以内なら修理も一考。3年以上経過なら買い替えも視野に |

| コントローラー | 10,000円前後 | 他に問題がなければ修理する価値は十分にある |

| スイッチ類 | 5,000円~8,000円 | 部品代も安価なため、修理が経済的 |

「修理費用が、同等クラスの新品本体価格の7割を超えたら、買い替えを検討する」 これを一つの目安とすると、大きな失敗は避けられるでしょう。

見過ごせない「修理期間」と「買い替えのメリット」

修理費用だけでなく、修理にかかる時間も重要な判断材料です。部品の在庫状況や工場の混雑具合によっては、修理に2週間から1ヶ月以上かかることも珍しくありません。雑草が生い茂るシーズンに、長期間草刈機が使えないのは大きな機会損失です。

もし高額な修理費用がかかるなら、思い切って最新モデルに買い替えることは、非常に賢明な投資となる可能性があります。特に、マキタが近年注力している「40Vmaxシリーズ」は、従来の18Vモデルと比較して、以下のような明確なメリットがあります。

- 圧倒的なパワー:30ccクラスのエンジン式に匹敵するモデルもあり、作業効率が劇的に向上する。

- 向上した耐久性:モーターや制御基板の設計が見直され、高負荷に対する耐久性が強化されている。

- 優れた冷却性能:モーターが手元側にある「後端モーター」タイプには、放熱性に優れる「ヒートシンク」が搭載され、連続作業時の熱トラブルのリスクが大幅に低減されている。

修理に数万円をかけるのであれば、少し予算を追加して、より高性能で、より壊れにくく、より長く使える最新モデルを手に入れる方が、長期的に見てはるかに高い満足度とコストパフォーマンスを得られるかもしれません。

すぐ止まるマキタ充電式草刈機の解決策

この記事で解説してきた、マキタ充電式草刈機がすぐに止まってしまう問題について、その原因から具体的な解決策まで、最後に重要なポイントを箇条書きでまとめます。トラブルが発生した際のチェックリストとしてご活用ください。

- 突然の停止は故障とは限らず、多くは保護機能の正常な作動である

- 過負荷、バッテリー残量低下、高温の3つを検知して機械を自動停止させる

- 本体のビックリマーク点灯は「過負荷」、点滅は「残量低下」や「高温」のサイン

- 充電式は手軽だが、衝撃を逃がす機構がなく高負荷作業ではギア摩耗のリスクがある

- 寿命は年数ではなく「総負荷量」で決まり、使い方次第で大きく変わる

- バッテリーは使い切る前に、残量20~30%の時点で充電するのが最も長持ちする

- 長期間使わない場合は、50%程度充電して本体から外し、涼しい場所に保管する

- 切れない刃はモーターに多大な負担をかけるため、切れ味が落ちたら即交換する

- 刃のバランスが崩れると異常振動が発生し、内部のベアリングやギアを損傷させる

- メーカー非推奨だが、定期的なグリスアップはギアの寿命を延ばす予防策になり得る

- 充電式が止まる原因は「電気的」、エンジン式が止まる原因は「燃料・吸気系」であり根本的に異なる

- モーター修理は3万円以上かかる場合が多く、新品価格を上回るなら買い替えが賢明

- 修理費用が新品価格の7割を超えたら、買い替えを具体的に検討すべきタイミング