ニッパを研ぐ方法|切れ味を復活させる基本とコツを解説

切れ味が悪くなったニッパを、諦めて買い替えていませんか。「最近、太いランナーが切りにくい」「切断面が白化してしまう」と感じるなら、それはニッパが研ぎ直しを求めているサインかもしれません。ニッパの切れ味を回復するにはどうしたらいいですか?という疑問に答えるべく、この記事ではヤスリを使ったニッパーの基本的な研ぎ方をはじめ、身近なアルミホイルで試すニッパーの研ぎ方や、意外と知られていない100均の道具でもできるニッパーの研ぎ方まで、様々なアプローチを詳しく解説します。

また、専用のニッパー研ぎ器を使うメリットについても触れるため、本格的なメンテナンスを考えている方にも役立つでしょう。特に繊細な作業が求められるアルティメットニッパーの研ぎ方のコツや、プロの現場で活躍する電工ニッパーの研ぎ方と注意点など、種類に応じた専門的な情報も網羅しました。さらに、そもそも知っておきたい両刃ニッパーのデメリットは何か、ニッパの代わりになるものはありますか?といった周辺知識から、包丁を10円玉で研ぐ方法は有効?というユニークな疑問にもお答えします。

この記事のまとめとして、正しくニッパを研ぐためのポイントを整理し、あなたのニッパを蘇らせ、より長く愛用するためのお手伝いをします。

この記事を読むことで、以下の点について理解が深まります。

- 様々な道具を使ったニッパの基本的な研ぎ方

- アルティメットニッパーなど特殊な製品のメンテナンス方法

- ニッパを研ぐ際の注意点や関連する知識

- 切れ味を長持ちさせるためのポイント

基本的なニッパを研ぐ方法と準備

- ニッパの切れ味を回復するには?

- ヤスリを使ったニッパーの基本的な研ぎ方

- アルミホイルで試すニッパーの研ぎ方

- 100均の道具でもできるニッパーの研ぎ方

ニッパの切れ味を回復するには?

愛用しているニッパの切れ味が、購入した当初に比べて落ちてきたと感じることはないでしょうか。例えば、プラスチックモデルのゲートを切った際に切断面が白く変色してしまったり、切断時に「パチン」という軽快な音ではなく「グニッ」と潰れるような感触がしたりするのは、切れ味が低下している明確なサインです。

これらの切れ味低下を解決し、新品のような切断能力を回復させる最も効果的で本質的な方法が、刃を「研ぐ」ことです。ここでは、なぜ切れ味が落ちるのか、そして研ぐことでどのように回復するのかを詳しく解説します。

切れ味低下を招く3つの主な原因

ニッパの切れ味が落ちる背景には、主に3つの原因が考えられます。ご自身のニッパがどれに当てはまるか確認してみましょう。

- 刃先の摩耗 ニッパは刃物であるため、使用するたびに刃先はわずかずつ摩耗していきます。プラスチックや銅線といった比較的柔らかい素材であっても、切断を何百回、何千回と繰り返すうちに、鋭利だった刃の先端はミクロのレベルで丸くなってしまいます。これが切れ味低下の最も一般的な原因であり、避けることのできない経年変化とも言えます。

- 微細な刃こぼれ 対応可能な切断能力を超える硬い素材(ピアノ線やステンレス線など)を切ろうとしたり、切断の際に刃をこじるように使ったりすると、刃先に微細な欠け、つまり「刃こぼれ」が生じます。また、工具箱の中で他の硬い工具とぶつかったり、高い場所から落としたりした場合も同様です。この小さな欠けが切断対象に引っかかり、スムーズな切断を妨げる要因となります。

- 錆の発生 ニッパの多くは鋼で作られているため、水分や湿気に弱い性質を持っています。特に、作業中の手の汗(塩分)が付着したまま放置したり、湿度の高い場所で保管したりすると、刃の表面に錆が発生します。錆は表面に凹凸を作るため摩擦抵抗を増大させるだけでなく、刃先そのものを侵食してもろくするため、切れ味を著しく低下させてしまいます。

なぜ「研ぐ」ことで切れ味は回復するのか

これらの問題を根本から解決するのが「研磨」です。研ぐという作業は、単に刃を綺麗にすることではありません。ヤスリや砥石を使って、摩耗で丸くなった刃先や、刃こぼれ・錆によってダメージを受けた金属の表層を薄く削り取り、「鋭利な新しい刃先を再生させる」作業に他なりません。

研磨によって刃の形状を本来あるべき鋭角な状態に整え直すことで、切断に必要な力が最小限で済むようになり、切断面も滑らかになります。

ただし、あまりにも大きな刃こぼれがある場合や、支点のカシメが緩んで刃がぐらついてしまっている場合は、研いでも性能が回復しないこともあります。まずはご自身のニッパの状態をよく観察し、買い替える前に一度、研ぐことによる再生を検討してみてはいかがでしょうか。適切な手順でメンテナンスを施せば、大切な工具を末永く愛用し続けることが可能になります。

ヤスリを使ったニッパーの基本的な研ぎ方

ニッパの研ぎ方として最も基本的かつ確実なのが、ヤスリや砥石を使用する方法です。特に、金属の研磨に適したダイヤモンドヤスリは、硬いニッパの刃も効率良く研ぐことができるためおすすめです。

準備するもの

- ダイヤモンドヤスリ(#200~#400程度の中目が使いやすい)または砥石(#1000程度の中砥石から)

- 錆びている場合はワイヤーブラシや錆取り剤

- 作業後の手入れ用に防錆油(ミシン油など)

ニッパーの錆取りには、鉄やステンレスよりも柔らかい「真鍮(しんちゅう)」製のブラシが最適です。本体を傷つけにくく、錆だけを落としやすいです。

研ぎ方の手順

- 錆や汚れの除去: 研ぐ前に、ワイヤーブラシなどで刃の表面にある錆や汚れを丁寧に落とします。

- 刃の平面を研ぐ: ニッパの刃には、平らな面(フラッシュカットの面)と角度がついた面があります。まず、刃を閉じた状態で、平らな面をヤスリや砥石にぴったりと当て、一定方向に動かして研ぎます。往復させると刃が丸くなる原因になるため、押すか引くかのどちらか一方向に動かすのがコツです。

- 隙間の確認: 研ぎながら時々刃を光に透かし、刃先に隙間ができていないか確認します。隙間なくぴったりと刃が合わさる状態を目指します。

- 角度のついた面を整える: こちらの面は、元の刃の角度を崩さないように、軽く数回なでるように研いで「カエリ」と呼ばれる金属のめくれを取る程度に留めます。研ぎすぎると刃の耐久性が落ちるため注意が必要です。

- 仕上げ: 研ぎが終わったら、切りくずをきれいに拭き取り、防錆油を薄く塗って保管します。

この方法であれば、切れ味の回復だけでなく、刃の寿命を延ばすことにも繋がります。

アルミホイルで試すニッパーの研ぎ方

「ヤスリや砥石を準備するのは少しハードルが高いけれど、今すぐ少しでも切れ味を良くしたい」。そう考えるときに、キッチンにある身近なもので試せる応急処置的な方法があります。それが、アルミホイルを使った簡易的なメンテナンスです。

この方法は、特にハサミの切れ味を手軽に回復させるライフハックとして広く知られていますが、ニッパーにも応用できる場合があります。ただし、これは本格的な「研ぎ」とは全く異なるアプローチであり、その原理と限界を正しく理解した上で試すことが重要です。

アルミホイル法の原理と期待できる効果

まず理解しておきたいのは、この方法はニッパーの刃を「研いでいる(削っている)」わけではない、という点です。ニッパーの刃は硬い鋼でできていますが、アルミホイルは非常に柔らかい金属です。そのため、アルミホイルを切ることで、鋼でできた刃が削れることはありません。

では、なぜ切れ味が回復したように感じられるのでしょうか。これは、切断を繰り返すことで生じた刃先の「ごく微細な凹凸や傷」に、切断されたアルミホイルの柔らかい粒子が入り込み、その隙間を埋める(充填する)効果によるものと考えられています。

刃先の表面が滑らかになることで、切断時の摩擦抵抗が減少し、結果としてスムーズに切れるように感じられる、というのがこの方法のメカニズムです。つまり、刃先を鋭く再生させる「研磨」ではなく、表面を一時的に補修する「コーティング」に近い作用と言えるでしょう。

具体的な手順とコツ

手順は非常にシンプルで、誰でもすぐに試すことができます。

- 準備: 一般的な家庭用のアルミホイルを用意します。

- 折りたたむ: アルミホイルを5〜8回ほど折りたたみ、厚さが1mm程度のしっかりとした束を作ります。厚みを持たせることで、切断時に刃へ適度な抵抗がかかり、効果が出やすくなります。

- 切断する: 作成したアルミホイルの束を、切れ味を回復させたいニッパーで何度も切断します。このとき、刃の根元から先端まで、刃全体をまんべんなく使うように意識しながら20〜30回ほど切ると良いでしょう。

- 清掃: 切断後、刃に付着したアルミの細かな切りくずを、布やティッシュで丁寧に拭き取れば完了です。

作業後に、プラスチックのランナーや不要な電線などを試し切りして、切れ味の変化を確認してみてください。

この方法の限界と注意点

手軽さが魅力のアルミホイル法ですが、その効果は非常に限定的であり、万能ではありません。試す前に、以下の限界点を必ず理解しておく必要があります。

| 比較項目 | 本格的な研磨(ヤスリ・砥石) | アルミホイル法 |

| 原理 | 切削(刃先を削って再生) | 充填(刃先の凹凸を埋める) |

| 対象 | 摩耗、錆、刃こぼれ全般 | ごく微細な刃こぼれ、傷のみ |

| 効果 | 切れ味の大幅な回復が期待できる | 一時的・限定的な改善に留まる |

| 持続性 | 長い | 短い(数回の使用で元に戻ることも) |

前述の通り、この方法は刃先の摩耗で丸くなってしまった状態や、錆が発生している場合には全く効果がありません。あくまで、切れ味の低下がごく軽微な場合の「気休め」や「応急処置」と位置づけるのが適切です。

本格的な切れ味の低下に悩んでいる場合は、やはりヤスリや砥石を用いた正しい研磨が不可欠です。このアルミホイル法は、大事な作業の直前に少しでも切れ味を改善したい、といった限定的な状況で試す価値のある方法だと考えておきましょう。

100均の道具でもできるニッパーの研ぎ方

ニッパーを自分で研いでみたい、と思っても「本格的な工具は高価で手が出しにくい」と感じる方は少なくないでしょう。しかし、近年では100円ショップの工具コーナーが充実しており、ニッパーの研磨に十分活用できる道具を驚くほど低価格で手に入れることが可能です。

特に、工具メンテナンスの第一歩を踏み出す入門用として、100円ショップのアイテムは非常に優れた選択肢となります。ここでは、どのような道具を選べばよいのか、そしてそのメリットと賢い使い方について詳しく解説します。

100円ショップで探すべき道具とは?

店舗によって品揃えは異なりますが、ニッパー研ぎの際に役立つ可能性のあるアイテムはいくつか存在します。

- 最優先で探したい道具:ダイヤモンドヤスリ ニッパーの刃のような硬い鋼を効率よく削るには、工業用ダイヤモンドの砥粒(とりゅう)を電着させたダイヤモンドヤスリが最適です。100円ショップでは、様々な形状のものが販売されていますが、まずは「平型」を一本用意するのがおすすめです。ニッパーの刃の平らな面を均一に研ぐのに最も適しています。3本程度のセット品があれば、細かい部分に使える形状も含まれているため、さらに便利でしょう。

- 代用できる可能性のある道具 店舗によっては、ネイルケアコーナーにある金属製やガラス製の「爪やすり」も、目の細かい仕上げ用のヤスリとして代用できる場合があります。また、稀に小型の砥石(砥石)が置かれていることもあります。

メリット:気軽に始められる圧倒的なコストパフォーマンス

100円ショップの道具を利用する最大のメリットは、その圧倒的なコストパフォーマンスにあります。専門メーカーのダイヤモンドヤスリは1本1,000円以上することも珍しくありませんが、100円ショップであれば数百円で基本的な道具を揃えることが可能です。

この手軽さは、「研ぎに失敗して高価な道具を無駄にしたくない」という初心者特有の不安を解消してくれます。まずは安価なニッパーと100円ショップのヤスリで練習し、「研ぐ」という作業の感覚を掴むための投資としては、これ以上ない選択と言えるでしょう。これにより、「切れなくなったら買い替える」という使い捨てのサイクルから、「自分でメンテナンスして長く使う」という、道具とより深く付き合うきっかけが生まれます。

デメリットと賢い使い分けのポイント

もちろん、価格が安い分、専門メーカーの製品と比較していくつかのデメリットや注意点が存在します。

- 品質のばらつき 100円ショップのヤスリは、製品によって品質にばらつきがあることを念頭に置く必要があります。例えば、ヤスリの表面が完全に平らでなかったり、ダイヤモンドの粒子の大きさが不均一だったりすることがあります。また、粒子の固着が甘く、数回使っただけで研磨力が著しく落ちてしまうといった耐久性の問題も考えられます。

- 高級ニッパーへの使用は非推奨 前述の品質面の理由から、1本数千円もするような高級ニッパーや、アルティメットニッパーのような刃先が極めて繊細な精密ニッパーへの使用は推奨できません。ヤスリ面の歪みが、かえって繊細な刃先を傷つけてしまい、切れ味を損なう原因になるリスクがあります。

以上の点を踏まえると、100円ショップの道具は、その特性を理解した上での「使い分け」が鍵となります。安価な作業用ニッパーの日常的なメンテナンスや、初めて研ぎに挑戦する際の練習用として割り切って使うのが最も賢い活用法です。高価なニッパーには、やはり信頼のおける専門メーカーの道具を使用することをおすすめします。

応用編:ニッパを研ぐ際の注意点

- アルティメットニッパーの研ぎ方のコツ

- 電工ニッパーの研ぎ方と注意点

- 知っておきたい両刃ニッパーのデメリットは?

- ニッパの代わりになるものはありますか?

- 包丁を10円玉で研ぐ方法は有効?

- まとめ:正しくニッパを研ぐためのポイント

アルティメットニッパーの研ぎ方のコツ

「まるでバターのようにプラスチックを切り取る」と評されるゴッドハンド社のアルティメットニッパーは、模型製作者にとって一つの到達点とも言える工具です。しかし、その神がかり的な切れ味は、極限まで薄く仕上げられた刃が生み出すものであり、諸刃の剣として驚くべき繊細さも併せ持っています。

このニッパーの性能を長く維持するためには、その特殊な構造を深く理解し、まるで外科手術用のメスを扱うかのような、細心の注意を払ったメンテナンスが不可欠です。ここでは、アルティメットニッパーの研ぎ方について、その核心となるコツを詳しく解説していきます。

切れ味の秘密「片刃構造」を理解する

アルティメットニッパーの最大の特徴は、一般的な両刃ニッパーとは根本的に異なる「片刃構造」にあります。この構造を理解することが、正しい研ぎ方の第一歩です。

この構造は、料理で使う「まな板」と「包丁」の関係に例えると非常に分かりやすいでしょう。

- まな板刃: 片方の刃は、完全に平らな面になっています。これが「まな板」の役割を果たし、切断するプラスチックを裏側からしっかりと支えます。

- 切刃: もう片方の刃は、非常に鋭利な角度で研ぎ澄まされています。これが「包丁」の役割を果たし、まな板刃に支えられたプラスチックを、潰すのではなく「スライス」するように切断します。

両側から力を加えて押し潰すように切る両刃ニッパーと違い、この構造によってパーツに余計なストレスがかからず、白化のない美しい切断面が生まれるのです。

研ぐ前に知るべき絶対的なルール

この特殊な構造ゆえに、研ぐ際には絶対に守らなければならないルールが存在します。それは、「まな板刃、および切刃の平面側は、絶対に研がない」ということです。

まな板刃の役割は、あくまでも切刃を受け止める完璧な平面であることです。もしこの面を研いでしまうと、平面が崩れて切刃との間に隙間ができてしまいます。同様に、切刃の平面側(まな板刃と合わさる側)を研いでも、噛み合わせが狂ってしまいます。

一度この隙間ができてしまうと、ニッパーは物を「切る」のではなく「挟んで潰す」だけの道具になり下がり、その切れ味が二度と戻ることはありません。研ぐ対象は、唯一「切刃の、角度がついている斜面」だけであると、強く認識してください。

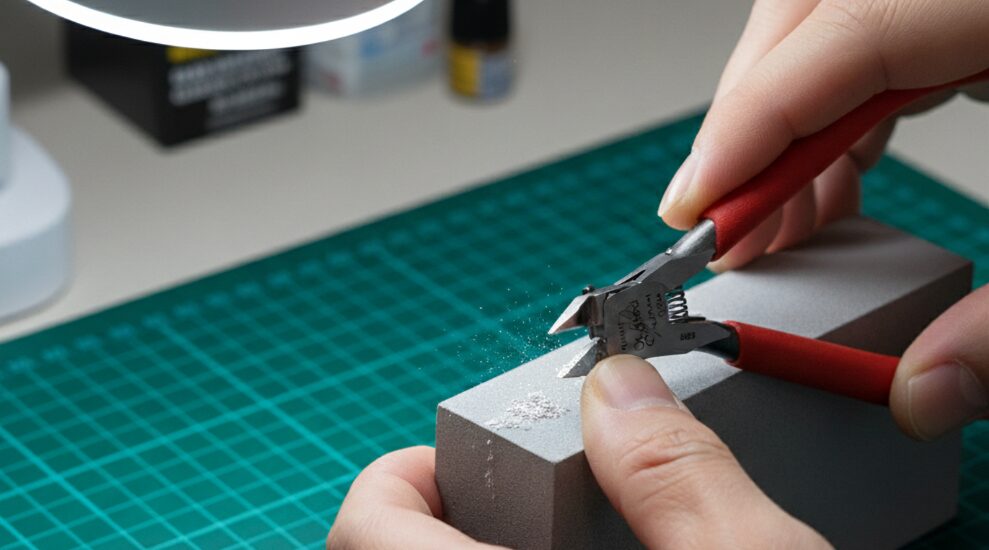

砥石を使った段階的な研ぎ方の手順

アルティメットニッパーのような繊細な刃物には、表面を荒らしやすいヤスリではなく、きめ細やかな研磨が可能な「砥石(といし)」を使用します。

- 準備: 砥石を十分に吸水させ、滑らない安定した台の上に置きます。ニッパー本体の汚れや油分も事前に拭き取っておきましょう。

- 中研ぎ(#1000番程度): まずは#1000番の中砥石で、微細な刃こぼれを修正し、刃先の基本形状を整えます。切刃の角度がついている面を、砥石の面に寸分の狂いもなくぴったりと密着させます。そして、力を抜いて、砥石の奥から手前に向かって「引く」一方向の動きで、ゆっくりと研ぎます。往復させると刃の角度がぶれる原因になるため、必ず一方向に動かしてください。数回研いだら、刃先の研ぎ跡が均一になっているか確認します。

- 仕上げ研ぎ(#3000番程度): 次に、#3000番などの仕上げ砥石に切り替えます。目的は、中砥石でついた研磨傷を消し、刃先をより滑らかにすることです。研ぎ方は中研ぎと全く同じですが、さらに力を抜き、より優しく撫でるように研ぎ進めます。実用的な切れ味としては、この段階で十分なレベルに到達します。

- 超仕上げ研ぎ(#8000番以上): 完璧を求めるなら、#8000番以上の超仕上げ砥石で研ぐことで、刃先を鏡面のように磨き上げ、究極の切れ味を引き出すことも可能です。これは性能の追求だけでなく、道具を美しく保つという満足感も与えてくれるでしょう。

研ぎ終わったら、刃先に「カエリ」と呼ばれる金属の微細なめくれが残っていることがあります。これは切れ味を阻害するため、革や柔らかい木材などで軽く撫でて取り除きます。最後に、削りカスを完全に除去し、防錆油を薄く塗布してメンテナンスは完了です。高価な工具だからこそ、手間を惜しまない丁寧なメンテナンスが、その価値を未来へと繋げます。

電工ニッパーの研ぎ方と注意点

電気工事などで使用される電工ニッパーは、VVFケーブルのような太い電線や硬い素材を切断するため、高い耐久性が求められます。そのため、プラモデル用の薄刃ニッパーとは異なり、刃が厚く、角度も鈍角に設計されています。

電工ニッパーを研ぐ際の注意点は、この「耐久性」を損なわないようにすることです。

プラモデル用ニッパーのように切れ味だけを追求して刃を鋭角に研ぎすぎると、刃こぼれしやすくなってしまいます。元の刃の角度をよく観察し、その角度を維持するように研ぐことが重要です。

また、電工ニッパーは先端で配線を掴んだり、こじったりする作業に使われることもあるため、刃先だけでなく、支点であるカシメ部分にガタつきが出てくることもあります。もしガタつきがある場合は、切れ味に影響するため、研ぐ前にハンマーでカシメを軽く叩いて締め直すメンテナンスも有効な場合があります。ただし、締めすぎると動きが硬くなるため、調整には注意が必要です。

知っておきたい両刃ニッパーのデメリットは?

市場で広く流通しているニッパーの多くは、「両刃」と呼ばれるタイプです。これは、V字型に合わさる左右対称の刃が、対象物を両側から挟み込み、圧力をかけて押し切るように切断する構造を持っています。身近な工具である反面、その切断方法に由来する特有のデメリットが存在するため、用途に応じて適切に選ぶことが重要になります。

両刃ニッパーが持つ最大のデメリットは、切断面の仕上がりが綺麗になりにくい点にあります。両側から刃が対象物に食い込むため、切断された箇所は潰されたようなくさび形(V字)になります。特にプラスチックのような素材を切断した場合、圧力によって素材が引き伸ばされ、断面が白く変色する「白化」という現象や、ささくれのような「バリ」が発生しやすくなるでしょう。

たとえば、プラモデル製作におけるゲートカット(部品とランナーを繋ぐ細い部分の切断)を考えてみます。この作業で両刃ニッパーを使用すると、刃の厚みによって部品の際まで寄せることが難しく、ゲートの一部が残ってしまいがちです。また、無理に根本から切断しようとすると、部品側にくい込んでしまい、えぐれたような傷跡を残す原因ともなります。精密さが求められる作業において、この仕上がりの粗さは大きな欠点と言えるでしょう。

一方で、両刃ニッパーには見過ごせないメリットも存在します。左右対称の厚い刃を持つ構造上、非常に頑丈で耐久性が高いことが挙げられます。片側の刃に負荷が集中する片刃ニッパーと比較して、刃こぼれがしにくく、多少太い針金や硬い素材であっても気兼ねなく切断できます。さらに、構造がシンプルであるため、比較的安価な製品が多く、コストパフォーマンスに優れている点も魅力です。

したがって、切断面の美しさがそれほど重要視されない場面では、両刃ニッパーが非常に役立ちます。具体的には、電子工作におけるリード線の切断、DIYでの結束バンドや針金の処理、あるいはプラモデル製作でも大まかに部品をランナーから切り離す一次切断などです。

結論として、両刃ニッパーのデメリットは切断面が荒れやすいことに集約されますが、それは耐久性の高さや価格の手頃さというメリットと表裏一体の関係にあります。美しさが求められる繊細な作業には不向きであるものの、ラフな切断作業においては、その頑丈さとコストパフォーマンスの高さから、非常に頼りになる工具として活躍してくれるでしょう。作業の目的と求める品質に応じて、後述する片刃ニッパーなどと使い分けることが賢明な選択となります。

ニッパの代わりになるものはありますか?

手元にニッパがない場合、何か他の工具で代用できないかと考えることもあるでしょう。いくつかの工具には切断機能が備わっていますが、ニッパと同じように使えるわけではありません。

- ペンチ: 多くのペンチには根元にカッター部が付いています。針金程度の切断は可能ですが、ニッパに比べて刃が厚く、切断能力や切断面の綺麗さは劣ります。また、先端で細かいものを切ることはできません。

- ラジオペンチ: ペンチ同様、根元にカッターがあります。機能はペンチとほぼ同じです。

- ハサミ・カッターナイフ: 柔らかい素材や細い線であれば切断可能ですが、硬いプラスチックや金属線の切断には向いておらず、刃を傷める原因になります。

このように、他の工具で「切る」ことはできても、ニッパが持つ「精密な位置で、狙い通りに、綺麗に切断する」という能力を完全に代替するのは困難です。特に、模型製作や電子工作のような繊細な作業では、専用のニッパを使用することが、作業効率と仕上がりの質を大きく左右します。用途に応じた専用工具を持つことが、最終的には最良の選択と言えるでしょう。

包丁を10円玉で研ぐ方法は有効?

「包丁を10円玉で研ぐ」という話を聞いたことがあるかもしれません。これは、硬貨の縁(銅など)と刃物(鉄)の金属同士が擦れることで、ごくわずかに刃先が整えられる現象を利用したものです。

しかし、この方法がニッパのような精密な工具に有効かと言えば、答えは「NO」です。むしろ、刃を傷めるリスクの方が高いと考えられます。

理由は以下の通りです。

- 研磨力が不十分: 硬貨で擦る程度の力では、摩耗したニッパの刃を鋭利な状態に戻すほどの研磨はできません。

- 刃の角度が崩れる: ニッパの切れ味は、精密に管理された刃の角度と噛み合わせによって保たれています。硬貨で不規則に擦ることで、この重要な角度が崩れてしまう可能性があります。

- 刃こぼれのリスク: 無理な力が加わることで、かえって新たな刃こぼれを生じさせる危険性もあります。

前述のアルミホイルを使った方法は、刃を「滑らかにする」効果を狙ったものですが、10円玉で研ぐ方法は、ニッパーにとっては百害あって一利なしと言っても過言ではありません。正しい切れ味の回復には、必ずヤスリや砥石といった正規の研磨道具を使用してください。

まとめ:正しくニッパを研ぐためのポイント

この記事では、ニッパを研いで切れ味を回復させるための様々な方法と知識について解説しました。最後に、重要なポイントを箇条書きでまとめます。

- ニッパの切れ味が落ちる主な原因は摩耗・刃こぼれ・錆

- 切れ味の回復には「研ぐ」ことが最も効果的な方法

- 基本的な研ぎ方はヤスリや砥石を使用する

- 研ぐ際は刃の平面を一定方向に動かすのがコツ

- 時々光に透かして刃先の隙間を確認する

- アルミホイルを切る方法は簡易的な応急処置

- 100円ショップのダイヤモンドヤスリも入門用として活用可能

- 専用の研ぎ器は角度を固定でき安全かつ効率的

- アルティメットニッパーは「切刃」の角度がついた面だけを研ぐ

- 電工ニッパーは耐久性を損なわないよう元の角度を維持する

- 両刃ニッパーは丈夫だが切断面にバリが残りやすい

- ペンチやハサミはニッパの完全な代用にはならない

- 10円玉で研ぐ方法は刃を傷めるリスクがあり非推奨

- 研いだ後は防錆油を塗ってメンテナンスする

- 正しいメンテナンスで工具はより長く愛用できる