本当にアルティメットニッパーはいらない?後悔しない選び方

「アルティメットニッパーは高性能だけど高価。本当に必要なのだろうか?」と購入を迷っていませんか。プラモデル作りにおいて、道具選びは完成度と作業の楽しさを左右する、非常に重要な要素です。特にニッパーは、制作の第一歩であるパーツの切り出しを担うため、その性能が作品の仕上がりと制作者のモチベーションに直結します。

この記事では、そもそもプラモニッパーは必要ですか?という基本的な疑問から、アルティメットニッパーのメリットは何か、そして購入後に後悔しないために知っておきたい使い方まで、深く掘り下げて丁寧に解説します。さらに、気になる耐久性はどのくらいですか?切れ味が落ちたら復活できる?といった、長期的な視点での具体的な疑問にも明確にお答えします。

また、代替品としてよく比較されるブレードワンニッパーとの違いは何か、左利きでも使えるモデルはあるのか、ヨドバシなどでの販売状況、そして時折話題になるアルティメットニッパー炎上の真相にも、その背景を含めて切り込んでいきます。実際のユーザーレビューを多角的に紹介しながら、最終的に、あなたの制作スタイルにとって結論としてアルティメットニッパーはいらないのか、それとも最高の投資になるのかを判断するための、客観的で詳細な情報を提供します。

- アルティメットニッパーがもたらす具体的なメリットと潜在的な注意点

- 他のニッパー製品との客観的な比較と、あなたのレベルに応じた選び方の基準

- 購入後に後悔しないための、製品寿命を延ばす正しい使い方とメンテナンス方法

- あなたの制作スタイルや予算に本当に合った、最適なニッパーを見つけるためのヒント

アルティメットニッパーはいらない?購入前の基礎知識

- そもそもプラモニッパーは必要ですか?

- アルティメットニッパーのメリットは?

- 購入前に知っておきたい使い方

- 気になる耐久性はどのくらいですか?

- 切れ味が落ちたら復活できる?

- 実際のユーザーレビューを紹介

そもそもプラモニッパーは必要ですか?

プラモデル制作を始めるにあたり、専用のニッパーが本当に必要なのか、という疑問は多くの方が抱くものです。言ってしまえば、家庭にある文房具のハサミや爪切り、あるいは100円ショップで手に入る工具用ニッパーでも、パーツをランナーから切り離すという目的自体は達成できます。しかし、美しい仕上がりと快適な作業を少しでも求めるのであれば、プラモデル専用ニッパーは「あると便利」な道具ではなく、「必須の基本ツール」と考えられます。

その理由は、刃の構造と薄さに決定的な違いがあるからです。一般的な工具用ニッパーは、主に金属線などの硬いものを切断することを想定しており、刃が厚く丈夫に作られています。これを柔らかいプラスチックに使うと、切るというよりも「押し潰す」ような力がかかります。その結果、切断面が白く変色してしまう「白化」や、パーツのゲート部分がえぐれてしまう「もげ」といったトラブルが頻発します。

一方で、プラモデル用ニッパーは、繊細なプラスチックをきれいに切断するためだけに設計された薄く鋭利な刃を持っています。これにより、パーツに余計な圧力をかけることなく、まるでデザインナイフで削ぐように滑らかに切断できます。この違いによって、ゲート跡(パーツとランナーの接続部分の跡)の処理が格段に楽になり、見た目も美しく仕上がります。特に、塗装をしない「素組み」で作品を完成させる場合、ゲート跡の美しさが完成度を大きく左右するため、専用ニッパーの価値はさらに高まります。

このように考えると、プラモデルをきれいに、そして何より楽しく作りたいのであれば、専用ニッパーへの投資は避けて通れません。それは単なる道具ではなく、作品の質を高め、制作過程のストレスを軽減するための最初の、そして最も重要な投資と言えるでしょう。

アルティメットニッパーのメリットは?

アルティメットニッパーが多くの熟練モデラーから「究極」とまで評され、支持される最大の理由は、他の追随を許さない圧倒的な切れ味にあります。この切れ味がもたらすメリットは、主に「仕上がりの美しさ」と「作業の効率化」、そして「制作モチベーションの向上」という3つの点に集約されます。

なぜなら、アルティメットニッパーはプラモデル用ニッパーの中でも特に精密な「片刃構造」を採用しているからです。通常のニッパーが両側から刃で挟み込んで切断するのに対し、片刃構造はまな板の上で包丁を使う原理に似ています。平らで刃のない「まな板刃」にパーツをしっかりと乗せ、そこへ極めて薄く研ぎ澄まされた「切刃」を滑らせるようにして切り離します。この構造により、プラスチックにかかる圧力が極限まで分散され、白化を最小限に抑えることが可能になるのです。

例えば、無塗装でガンプラを組み立てる場合を考えてみましょう。通常のニッパーでは、どれだけ慎重に切ってもゲート跡が白く濁ってしまい、それを消すためにはデザインナイフや複数番手のヤスリを使った丁寧な処理が不可欠でした。しかし、アルティメットニッパーを使えば、ゲート跡がほとんどわからないレベルでパーツを切り出すことができます。その結果、これまで多くの時間を費やしてきたヤスリがけなどの後処理(ゲート処理)の工程を大幅に、場合によっては完全に省略することさえ可能です。パーツ数が多いMGやPGといった大型キットほど、この時短効果は劇的に感じられるはずです。

さらに、この「スッ…」と音もなく切れる感覚は、単なる作業を心地よい体験へと昇華させます。この感動的な切れ味によって、これまで面倒だったゲートカットの作業が楽しくなり、制作そのものへのモチベーションを高く維持できるという心理的なメリットも、決して無視できない大きな価値です。

もちろん、その究極の切れ味と引き換えに、刃が非常に繊細で取り扱いに細心の注意が必要というデメリットもあります。しかし、作業が楽しくなるほどの体験と、それによって得られる工芸品のような美しい仕上がりは、他のニッパーでは決して得難い、アルティメットニッパーならではのメリットと考えられます。

購入前に知っておきたい使い方

アルティメットニッパーの性能を最大限に引き出し、高価な工具を長く愛用するためには、その繊細な特性を深く理解した上で、正しい使い方を徹底することが何よりも大切です。一般的なニッパーと同じ感覚でラフに扱ってしまうと、たった一度の使用で高価なニッパーを台無しにしてしまう危険性すらあります。

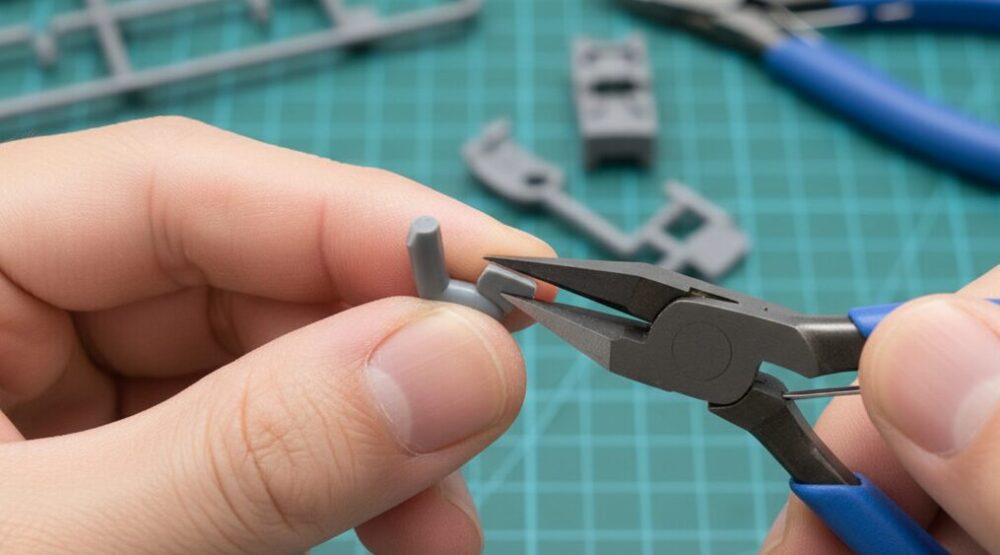

基本は「二度切り」の徹底

アルティメットニッパーは、ランナーから直接パーツを切り出すのではなく、ゲートの仕上げに特化して使うのが基本です。

- 一度切り(荒切り): まず、アルティメットニッパーではない、より安価で頑丈なニッパー(タミヤの薄刃ニッパーやブレードワンニッパーなど)を使い、ゲートを1〜2mm程度残してパーツをランナーから切り離します。

- 二度切り(仕上げ): 次に、アルティメットニッパーを使い、パーツに残ったゲートの根本を丁寧に切り取ります。この時、刃の平らな面(まな板刃)をパーツ側にぴったりと当てるのがコツです。

この二段階の手順を踏むことで、アルティメットニッパーの繊細な刃にかかる負担を最小限に抑え、その寿命を格段に延ばすことができます。

切断能力と対象素材を厳守する

アルティメットニッパーは、あくまで一般的なプラモデルに使われるプラスチックのゲートカット専用工具です。公式サイトでは、切断対象として以下の樹脂のΦ3mm以下が推奨されています。

- PS(ポリスチレン)

- PP(ポリプロピレン)

- ABS

- PE(ポリエチレン)

特に注意が必要なのは、透明パーツや半透明の硬質PS樹脂です。これらは通常のプラスチックよりも硬く、粘りがないため、切断時に刃へ大きな負荷がかかります。Φ3mm以下のゲートであっても、これらの素材を切る際は特に慎重な作業が求められます。

警告:刃を傷める絶対的な禁止事項

以下の行為は、深刻な刃こぼれや破損の直接的な原因となります。絶対に避けてください。

- こじる、ひねる動作: 切断の途中で刃をひねったり、左右にこじったりする行為は、薄い刃にとって致命的です。

- 指定外の素材の切断: 金属線、レジンパーツ、プラ棒、エッチングパーツなど、指定外の硬い素材の切断には絶対に使用しないでください。

- 落下・衝撃: 精密な刃先は、作業台から落とすといった少しの衝撃でも簡単に欠けてしまうことがあります。保管時もケースに入れるなど、丁寧な取り扱いが不可欠です。

このように、アルティメットニッパーは万能工具ではなく、美しい切断面を得るための「工芸用精密刃物」と認識することが、購入後の後悔を避けるための最も重要な鍵となります。

気になる耐久性はどのくらいですか?

高価な工具だからこそ、どのくらい長く使えるのかという耐久性は、購入を決定する上で非常に気になるポイントです。アルティメットニッパーの物理的な寿命は、使用頻度や使い方、メンテナンスの有無によって大きく変わるため、「何年持つ」と一概に断言することはできません。しかし、前述した正しい使い方を遵守すれば、多くのユーザーにとって数年単位でその感動的な切れ味を維持することは十分に可能です。

耐久性を損なう最大の要因は、繰り返しになりますが「刃こぼれ」です。これは、対応外の素材を切ったり、無理な力を加えたり、こじったりすることで発生します。Φ3mm以下のプラスチックゲートという切断対象を守るだけで、偶発的な破損のリスクは大幅に減少します。

より具体的な指標として、モデラーの間では「HG(ハイグレード)のガンプラを何体作れるか」という形で語られることがあります。これも使い方によりますが、一つの目安として「HGキット換算で50~100体程度は快適に使える」という声が多く聞かれます。月に1〜2体のペースで制作する方であれば、2〜4年程度は満足のいく性能を維持できる計算になります。

もちろん、これは切れ味が全く落ちないという意味ではありません。使用する以上、刃先の微細な摩耗は避けられず、新品時と比較すれば徐々に切れ味は低下していきます。しかし、その低下のカーブを緩やかにし、長く愛用するためには、日々のメンテナンスが重要になります。

- 清掃: 使用後は、歯ブラシなどの柔らかいブラシで、刃や可動部に付着したプラスチックの切りくずを丁寧に取り除きます。

- 注油: 清掃後、刃の表面や可動軸部分に、専用の防錆油やミシンオイルなどを薄く塗布します。ティッシュに数滴オイルを染み込ませ、それで拭う程度で十分です。これにより錆を防ぎ、スムーズな開閉を維持できます。

逆に言えば、使い方を誤ればたった一度の使用で刃をダメにしてしまう可能性も秘めています。そのため、耐久性を考える上では、製品の物理的な寿命だけでなく、ユーザーの知識や工具への習熟度が大きく影響することを理解しておく必要があります。

切れ味が落ちたら復活できる?

アルティメットニッパーの切れ味が経年劣化によって落ちてきた場合、残念ながらユーザー自身の手で元の切れ味を完全に復活させることは非常に困難であり、メーカーも推奨していません。その理由は、職人の手作業によってマイクロメートル単位で施された極めて精密な刃付けにあります。専門的な設備や熟練の技術がなければ、市販の砥石などで研ごうとしても、かえって刃の角度を崩し、切れ味をさらに損なってしまう可能性が高いからです。

ユーザー自身でできること

切れ味を「復活」させることは難しいですが、前述の通り「維持」するためのメンテナンスは非常に有効です。使用後の清掃と定期的な注油を習慣づけることで、錆や汚れによる切れ味の低下を防ぎ、ニッパー本来の寿命を最大限に引き出すことができます。これがユーザーにできる最善の策となります。

メーカーの研ぎ直しサービスについて

過去には、メーカーであるゴッドハンドによる公式の研ぎ直しサービスが存在した時期もありました。しかし、現在(2025年8月時点)ではそのサービスは行われていません。そのため、一度切れ味が著しく低下してしまった場合や、不運にも刃こぼれさせてしまった場合は、残念ながら買い替えを検討するのが現実的な選択となります。一部には非公式に研ぎ直しを請け負う業者も存在するようですが、メーカー保証外の行為であり、仕上がりの品質も未知数であるため、利用にはリスクが伴います。

これらの理由から、アルティメットニッパーは「切れ味を日々のメンテナンスで維持しながら大切に使い、その刃が寿命を迎えたら買い替える」という、消耗品としての側面も持つ特殊な工具であると認識することが大切です。購入を検討する際は、この点を理解しておくことが、長期的な満足度につながります。

実際のユーザーレビューを紹介

アルティメットニッパーの評価を客観的に判断するために、実際に使用しているユーザーの声を多角的に見てみましょう。レビューを分析すると、その感動的な切れ味を絶賛する声が大多数を占める一方で、価格や繊細さに関する冷静な意見や、後悔したという声も確かに存在します。

ポジティブな意見(満足したユーザーの声)

多く聞かれるのは、その独特の切れ味に対する感動の声です。単に「よく切れる」というレベルではなく、体験そのものを変えるほどのインパクトがあるようです。

- 「初めて使った時、切った感覚も音もなさすぎて、本当に切れたか不安になったほど。この感覚は病みつきになる」

- 「ゲート処理が本当に楽になった。特にMGやRGなどパーツ数の多いキットでは、作業時間の短縮効果が絶大。素組みでも完成品が一段ときれいに見える」

- 「白化がほとんどないので、デザインナイフでのカンナがけやヤスリがけが最小限で済む。制作のストレスが大幅に減り、プラモ作りがもっと好きになった」

このように、特に作業の快適性や仕上がりの美しさ、時短効果において、価格以上の価値を感じているユーザーが多いようです。

ネガティブな意見(後悔・注意喚起の声)

一方で、以下のような注意を促す声や、ミスマッチを感じたという声もあります。

- 「価格が高いので、購入するのにかなり勇気が必要だった。正直、年に数回しか作らない自分にはオーバースペックだったかもしれない」

- 「使い方をよく調べずに太いランナーを切ろうとして、一発で刃を欠いてしまった。あまりにもショックで立ち直れない。初心者には絶対におすすめしない」

- 「切れ味は最高だが、常に刃を気遣いながら作業する必要があり、少し疲れる。ガシガシ気兼ねなく使いたい人には向かない」

- 「人気すぎて定価で買える場所がほとんどない。転売価格で買うのは馬鹿らしいので、入荷を何ヶ月も待っている状態」

これらの意見は、製品の性能そのものへの不満というよりは、価格の高さ、入手のしにくさ、そして何よりもそのプロ仕様の繊細な取り扱いを要求される点への指摘と言えます。これらのレビューを踏まえると、アルティメットニッパーは「誰にとっても最高のニッパー」ではなく、「その価値とリスクを正しく理解し、制作スタイルに合致したユーザーにとって最高のニッパー」であることがわかります。

アルティメットニッパーはいらない人のための比較検討

- ブレードワンニッパーとの違いは?

- 左利きでも使えるモデルはある?

- ヨドバシなどでの販売状況

- アルティメットニッパー炎上の真相

ブレードワンニッパーとの違いは?

「アルティメットニッパーは魅力的だけど、価格や繊細さがネック…」と感じる方が、最も有力な比較対象として検討するのが、同じゴッドハンド社製の「ブレードワンニッパー」です。この2つのニッパーは、見た目や片刃構造という点は共通していますが、その設計思想と得意な役割は明確に異なります。どちらが優れているという単純な話ではなく、自身のスキルレベルや制作スタイルに合わせて選ぶことが、後悔しないための鍵となります。

ブレードワンニッパーは、アルティメットニッパーの弟分とも言える存在で、究極の切れ味を追求する代わりに、高いレベルの切れ味と日常的な使いやすさ(耐久性)のバランスを重視して設計されています。アルティメットニッパーが「究極の切れ味を持つ、レース用のF1マシン」であるならば、ブレードワンニッパーは「高い走行性能と快適性を両立した、高性能なスポーツカー」と例えることができます。

両者の主な違いを、より詳細な項目で比較したものが以下の表です。

| 比較項目 | アルティメットニッパー (SPN-120) | ブレードワンニッパー (PN-120) |

| 設計思想 | 究極の切れ味を最優先 | 切れ味と耐久性の高次元バランス |

| 刃の構造 | 片刃 | 片刃 |

| 刃の厚さ | 極めて薄い | やや厚め(耐久性を考慮) |

| 切れ味 | ◎ 非常に鋭い(無抵抗に近い) | 〇 鋭い(サクッとした切れ味) |

| 耐久性 | △ 繊細で欠けやすい | 〇 比較的高く、扱いやすい |

| 得意な作業 | ゲートの最終仕上げ(二度切り専用) | ゲートカット全般(一度切りから対応可) |

| 価格帯 | 高価(定価5,000円台) | 中価格帯(定価4,000円台) |

| 推奨ユーザー | 仕上がりにこだわる中〜上級者 | プラモ初心者から上級者まで幅広く |

| 使い分け | 仕上げの「神の一手」として | 日常使いの「頼れる相棒」として |

要するに、最高の切れ味と仕上がりを何よりも追求し、工具を繊細な刃物として丁寧に扱う自信があるならば、アルティメットニッパーが最高の体験を提供してくれます。一方で、プラモデルを始めたばかりの方の最初の1本として、あるいは、ある程度の耐久性を確保しつつも快適な切れ味でストレスなく作業を進めたいと考える多くの方にとっては、ブレードワンニッパーが非常に優れた、コストパフォーマンスの高い選択肢となるでしょう。

左利きでも使えるモデルはある?

プラモデル用の工具は、その多くが右利きのユーザーを想定して作られているため、左利きの方は道具選びに苦労することが少なくありません。特に、アルティメットニッパーのような片刃構造のニッパーは、刃の向きが切れ味と安全性に直結するため、この問題はより深刻になります。

標準モデルのアルティメットニッパー(GH-SPN-120)を左手で持つと、切断面を確認するための平らな「まな板刃」が奥側になり、鋭利な「切刃」が手前側に来てしまいます。これでは切断箇所が見えにくく、正確なゲートカットが困難になるだけでなく、危険も伴います。

しかし、ご安心ください。ゴッドハンド社はこの重要なニーズに応え、左利き専用に設計された「アルティメットニッパーL(左手用)」(GH-SPN-120-L)を販売しています。標準モデルとの唯一かつ最大の違いは、片刃構造の「切刃」と「まな板刃」の向きが完全に逆になっている点です。これにより、左利きのユーザーがニッパーを自然な形で構えた際に、刃の平らな面(まな板刃)をパーツ側にぴったりと当て、切断箇所を正確に視認しながら作業できるようになっています。

参考 : ゴットハンド公式「アルティメットニッパーL(左手用)」(GH-SPN-120-L)

ただし、この左手用モデルは特殊な製品であるため、右手用に比べて生産数が限られているのが現状です。そのため、ゴッドハンドの公式オンラインショップでも常時在庫があるわけではなく、入手が難しい場合があります。購入を希望する場合は、公式ショップの再入荷通知を登録したり、模型工具を専門的に扱う店舗の入荷情報をこまめにチェックしたりすることをおすすめします。左利きのモデラーにとって、専用設計されたニッパーは、投資する価値のある、作業効率と仕上がりの質を格段に向上させる重要なツールと言えます。

ヨドバシなどでの販売状況

アルティメットニッパーは、その絶大な人気ゆえに、残念ながら慢性的な品薄状態が続いており、思い立った時にすぐ定価で購入するのが難しい製品の一つです。購入を検討する際は、どこで、どのように探すかが重要になります。

実店舗での状況

ヨドバシカメラやビックカメラといった大手家電量販店のホビーコーナーや、ボークス、イエローサブマリンといった専門の模型店でも取り扱いはあります。しかし、入荷情報がSNSなどで拡散されると、入荷後すぐに売り切れてしまうことが少なくありません。店舗によっては入荷時期が不定期であったり、購入に個数制限(お一人様一点限りなど)が設けられていたりします。もし実店舗の店頭で定価で販売されているのを見かけた場合は、非常に幸運であり、早めに購入を判断するのが良いでしょう。

オンラインストアでの状況

最も確実な入手ルートの一つは、ゴッドハンドの公式オンラインショップ「ゴッドハンドツールズ」です。ここでは定期的に再生産・再入荷が行われており、確実に定価で購入できます。ただし、こちらも入荷アナウンスがあると数分で完売することが多いため、公式X(旧Twitter)アカウントをフォローしたり、ショップのメールマガジンに登録したりして、入荷情報をいち早くキャッチする努力が必要です。

Amazonや楽天市場などの大手ECモールでも購入は可能ですが、ここが最も注意を要する場所です。

- 転売品の見分け方: 最大の注意点は、定価よりも大幅に高い価格で販売されている「転売品」です。2025年8月時点での定価は5,610円(税込)ですが、ECモールでは8,000円〜15,000円といった価格で販売されているケースが散見されます。販売価格が定価から大きくかけ離れていないか、そして販売者の評価などを慎重に確認することが求められます。

- 正規販売店の確認: Amazonでは「ゴッドハンド公式」が出品している場合もあります。販売元・出品元が「ゴッドハンド株式会社」あるいは信頼できる大手模型店であることを確認してから購入するようにしましょう。

焦って高額な転売品に手を出す前に、まずは公式ショップの再入荷を待つのが最も賢明な選択と言えます。

アルティメットニッパー炎上の真相

「アルティメットニッパー 炎上」というキーワードで検索すると、穏やかではない情報がいくつか見つかりますが、これは製品の致命的な欠陥やメーカーの不祥事といった、いわゆる典型的な「炎上」とはその性質が少し異なります。この言葉の背景にあるのは、主にその絶大な人気に起因する、構造的な問題に対するユーザーの不満やフラストレーションです。

1. 慢性的な品薄と悪質な高額転売問題

「炎上」の最大の要因は、需要に対して供給が全く追いついていない状況が長年にわたって続いていることです。アルティメットニッパーは、職人による手作業での精密な刃付け工程が多く、大量生産が難しい製品です。一方で、その性能の高さから国内外のモデラーが後を絶たず、常に需要過多の状態にあります。 この深刻な需給バランスの崩れを背景に、商品を買い占めて定価を大幅に上回る価格で転売する個人や業者が横行しています。純粋に製品を求めているユーザーが、何か月も正規の価格で入手できない状況に対し、SNS上などで「転売ヤーを許すな」「メーカーは対策をしろ」といった不満や怒りの声が周期的に上がり、これが「炎上」という形で拡散されるという構図です。

2. 偽物・模倣品の流通問題

人気製品の宿命とも言えますが、過去にはアルティメットニッパーの偽物や、外観だけを巧妙に模倣した粗悪品が市場に出回ったことも大きな問題となりました。正規品と信じてオンラインで購入したものが、実際には切れ味の全く劣る模倣品であったという被害報告は、ユーザーの警戒心と不信感を煽り、これもまた界隈が荒れる一因となりました。現在ではメーカーからも注意喚起がなされています。

以上の点を踏まえると、「炎上」という言葉の背景には、製品そのものの品質問題ではなく、人気がありすぎるが故に発生する深刻な流通上の問題や、それに伴うユーザーの正当な不満が存在していることがわかります。これは、製品が多くの人に強く求められていることの裏返しでもあるのです。

結論:アルティメットニッパーはいらないのか

この記事を通じて、アルティメットニッパーに関する性能、使い方、耐久性、そして市場での評価まで、様々な側面を深く掘り下げてきました。最終的な結論として、このニッパーが「必要か不要か」という問いへの答えは、あなたのプラモデル制作スタイル、求める完成度、そして道具に対する価値観によって決まります。

万人にとっての絶対的な正解はありません。しかし、本記事で解説した情報を基に、あなた自身にとっての最適な答えを導き出すことは可能です。以下に、その判断材料となる本記事の要点を改めてまとめます。

- アルティメットニッパーは、全てのモデラーにとって必須の工具ではない

- しかし、作業の楽しさと仕上がりの質を、他の道具では得られないレベルにまで劇的に向上させる力を持つ

- 最大のメリットは、片刃構造による「まるでバターを切るような」と評される圧倒的な切れ味

- ゲート跡の白化を最小限に抑え、面倒な後処理の時間を大幅に短縮する

- 特に、塗装をせず美しく仕上げたい「素組み派」のモデラーにとっては、最高の投資となり得る

- その反面、刃が非常に繊細であり、取り扱いには刃物としての細心の注意が必要

- 正しい使い方を理解せずに扱うと、簡単に刃こぼれさせてしまうリスクを伴う

- 切断対象はΦ3mm以下のプラスチックに限定され、万能工具ではないことを理解すべき

- プラモデル初心者や、工具を気兼ねなくガシガシ使いたい方の最初の1本には、より耐久性のあるニッパーが適する場合もある

- 耐久性は使い方次第であり、適切にメンテナンスをすれば数年間は高い性能を維持できる

- 一度落ちた切れ味をユーザーが復活させることは困難で、基本的には消耗品として買い替えを検討する製品

- 「ブレードワンニッパー」は、切れ味と耐久性のバランスに優れた、非常に有力な代替候補

- 左利き専用モデルも販売されているが、右手用に比べて入手難易度は高い傾向にある

- 絶大な人気ゆえに慢性的な品薄状態であり、高額な転売品には手を出さず、公式の再入荷を待つのが賢明

- 購入を判断する際は、その価格と性能だけでなく、繊細さというリスクと、それを管理する自身のスキルや性格も考慮することが鍵となる

安全・規格・メーカー公式リンク集

- 安全情報 (NITE「製品事故・リコール情報」など)

- 規格 JISC「JIS検索」

- メーカー公式サイト: ゴッドハンド株式会社 – アルティメットニッパーの製造・販売元の公式サイトです。