【徹底比較】アルミネジ穴補修|あなたに合う直し方は?

バイクのメンテナンス中、あるいは大切な機材の組み立て時に、締め付けていたネジが「ヌルッ」という嫌な感触とともに空回りしてしまった経験はありませんか。

軽量で加工しやすいという優れた特性を持つアルミニウムですが、その反面、鉄などの硬い金属に比べて柔らかく、ネジ穴が損傷しやすいという弱点も抱えています。

潰れてしまったネジ穴を前に、部品ごと交換するしかないのかと途方に暮れてしまう方も少なくないでしょう。

しかし、諦めるのはまだ早いかもしれません。

この記事では、「アルミネジ 穴 補修」に関するあらゆる疑問にお答えし、ご自身でできる確実な修理方法を徹底的に解説します。

まず、同じ失敗を繰り返さないために、まずは潰れた原因を特定しようというステップから始めます。

その上で、手軽に入手可能なネジ穴補修キットの正しい使い方や、ネジ穴補修に金属パテは有効かといったDIYで試せる方法を深掘りします。

また、巷で囁かれるネジ穴の空回りにアルミホイルはNG?という疑問や、金属ネジ穴補修は100均で可能?といったコストに関する気になる点も、明確に解説していきます。

さらに、応急処置のレベルを超え、恒久的な強度を求める方のために、アルミのネジ山を再生する本格的な方法もご紹介します。

なぜアルミのネジ穴にはインサートが最適と言えるのか、その理由と具体的な手順、そしてもう一つの選択肢であるネジ穴径のサイズアップという選択肢のメリット・デメリットも比較検討します。

最終的に、アルミのネジ穴の強度を高めるにはどうすれば良いのかを理解し、ご自身の状況に応じた補修方法の選び方を身につけていただくことが、この記事のゴールです。

確実なアルミネジ穴補修のポイントを掴み、失敗や後悔のない、満足のいく修理を実現させましょう。

- アルミのネジ穴が潰れる根本的な原因と、それを防ぐための知識

- ネジ穴補修キットやパテなど、手軽な方法の正しい使い方と限界

- インサートやサイズアップといった、強度と耐久性を確保する本格的な補修技術

- ご自身の状況や求める強度に応じた、最適な補修方法を選択する判断基準

軽度な損傷向けのアルミネジ穴補修

ここでは、比較的手軽に入手できる道具を使い、軽度の損傷に対応するための応急処置的な補修方法について詳しく解説します。

専門的な工具や高度な技術がなくても試せる方法ですが、それぞれのメリットと限界を正しく理解することが重要です。

- まずは潰れた原因を特定しよう

- ネジ穴補修キットの正しい使い方

- ネジ穴補修に金属パテは有効か

- ネジ穴の空回りにアルミホイルはNG?

- 金属ネジ穴補修は100均で可能?

まずは潰れた原因を特定しよう

アルミニウム製のネジ穴を補修する作業に取り掛かる前に、最も重要と言っても過言ではないのが「なぜネジ穴が潰れてしまったのか」という原因を正確に特定することです。

原因を曖昧にしたまま修理しても、再び同じトラブルに見舞われる可能性が非常に高くなります。

根本的な原因を理解し、対策を講じることで、将来的な再発を防ぐことができます。

アルミのネジ穴が損傷する主な原因は、以下の通りです。

1. オーバートルク(過剰な締め付け)

最も一般的な原因です。

アルミニウムは鉄やステンレスに比べて非常に柔らかい金属であるため、必要以上の力でネジを締め付けると、母材であるアルミ側のネジ山が負けてしまい、簡単につぶれてしまいます。

特に、力の加減が難しい電動工具を使用したり、大きなレンチで力任せに締めたりした場合に発生しやすくなります。

2. 工具の不適合

ネジの頭の溝(プラスや六角など)とドライバーやレンチのサイズが合っていない状態で力をかけると、「カムアウト」という現象が起き、工具が溝から外れやすくなります。

この時、ネジを回す力だけでなく、不必要な方向にも力がかかり、ネジ穴内部にダメージを与えてしまいます。

3. 繰り返しの着脱

同じネジを何度も締めたり緩めたりを繰り返すと、金属同士の摩擦によってネジ山が徐々に摩耗していきます。

特にメンテナンスで頻繁に開閉するカバーのネジなどは、経年で強度が低下し、ある日突然潰れてしまうことがあります。

4. 経年劣化(腐食や錆)

屋外で使用される機器や、湿気の多い環境にあるアルミ部品は、表面に酸化被膜を形成して腐食に強いとはいえ、異種金属との接触(電食)や傷などから腐食が進行することがあります。

腐食によってネジ山の強度が低下し、通常の力で締めただけでも潰れてしまう場合があります。

これらの原因をご自身の状況と照らし合わせ、どのケースに該当するのかを冷静に分析してみてください。

原因が分かれば、適切な補修方法を選ぶ指針となり、今後の作業では「トルクレンチを使用して規定の力で締める」「正しいサイズの工具を選ぶ」といった具体的な再発防止策を立てることができるのです。

ネジ穴補修キットの正しい使い方

ホームセンターなどで手軽に入手できる「ネジ穴補修キット」は、DIY初心者にとって最初に検討する選択肢の一つでしょう。

このキットは、主に表面に凹凸がつけられた薄い金属板(ブリキ製など)を利用し、潰れたネジ穴とネジ本体との間に物理的に挟み込むことで、失われた摩擦力を補い、固定力を回復させるアイテムです。

その最大のメリットは、何と言っても作業の手軽さです。

特殊な電動工具や専門的な技術をほとんど必要とせず、基本的な工具さえあれば誰でも簡単に試すことができます。

- カット: まず、キットに含まれる金属板を、補修したいネジ穴の深さや直径に合わせてハサミで適当な大きさにカットします。ポイントは、ネジ穴の内壁を覆うのに十分な幅と長さを確保することです。多くの場合、細い短冊状にカットして使用します。

- 挿入: カットした金属板を、ピンセットなどを使ってネジ穴の内部に差し込みます。ネジ山の溝に沿わせるように、1枚または複数枚を配置します。

- 締め込み: 金属板がずれないように注意しながら、ゆっくりとネジを締め込んでいきます。金属板がネジとネジ穴の隙間に食い込んでいくことで、抵抗が生まれ、固定される仕組みです。

非常にシンプルな方法ですが、いくつかの重要な注意点が存在します。

■ ネジ穴補修キット使用時の注意点

- 強度の限界: この方法は、あくまで異物を噛み込ませて摩擦力を増しているだけの応急処置です。メーカーが設計した本来の締結トルク(締め付け強度)を再現することはできません。そのため、エンジンの部品や足回り、人命に関わるような高い負荷や振動がかかる場所への使用は絶対に避けてください。

- 再利用は不可: 一度締め込むと、挿入した金属板はネジの形に変形し、潰れてしまいます。そのため、一度緩めると元の固定力は失われ、再利用することはできません。再度締め付ける場合は、新しい金属板をカットして挿入し直す必要があります。頻繁に取り外しを行う箇所には不向きです。

- カットサイズの調整: 金属板のカットサイズは意外とシビアです。小さすぎると十分な抵抗が生まれず、大きすぎるとネジ自体が入らなくなってしまいます。適切なサイズを見つけるために、何度か試行錯誤が必要になる場合があります。

これらの特性を十分に理解し、用途を限定すれば、ネジ穴補修キットは非常に有効なアイテムです。

例えば、家具の取っ手のぐらつきを直したり、PCケースのパネルを固定したりといった、高い強度が求められない場面でその手軽さが活きるでしょう。

ネジ穴補修に金属パテは有効か

エポキシ樹脂を主成分とする金属用の補修パテも、潰れたネジ穴を再生するための選択肢となります。

粘土のように手で練り合わせることで化学反応が始まり、硬化後は金属に匹敵するほどの硬さになる製品が多く、ドリルでの穴あけやヤスリがけも可能です。

この方法のメリットは、パテがネジ穴の形状に合わせて自由に成形できるため、多少いびつになってしまった穴でも補修が可能である点です。

また、補修キットと同様に、特殊な工具を必要とせず、比較的安価で入手できるのも魅力です。

- 下地処理(最重要): 補修を成功させる上で最も重要な工程です。パーツクリーナーなどを使用し、ネジ穴内部の油分、汚れ、金属の削りカスなどを徹底的に除去・脱脂します。この作業を怠ると、パテが母材にしっかりと食いつかず、簡単に剥がれてしまいます。

- パテの練り合わせ: 主剤と硬化剤が一体になったパテを必要量だけカッターで切り出し、色が均一になるまで指でよく練り合わせます。化学反応が始まると徐々に硬化していくため、手早く作業を行う必要があります。

- 充填: 練り合わせたパテを、潰れたネジ穴の奥まで隙間なく充填します。

- ネジ山の形成: ネジ本体に、油やシリコンスプレー、ワックスなどの離型剤を薄く塗布します。これを忘れると、パテとネジが完全に接着してしまい、二度と外せなくなります。離型剤を塗ったネジを、パテを充填した穴にゆっくりと締め込み、ネジ山を成形します。はみ出したパテは硬化する前に取り除いておきます。

- 硬化・養生: 製品の指示に従い、パテが完全に硬化するまで待ちます。常温で数時間から24時間程度かかるのが一般的です。

- 仕上げ: パテが完全に硬化したら、ネジをゆっくりと緩めて取り外します。これで、ネジ穴に新しいネジ山が形成されているはずです。

一見すると万能に思えるパテですが、やはりデメリットも存在します。

最大の弱点は、強度です。

硬化後のパテは硬いとはいえ、母材であるアルミニウムや、ましてや鉄製のネジ本体と比較すると脆い素材です。

のため、高いトルクをかけて締め付けることはできず、無理に力を加えると形成したネジ山がボロボロと崩れてしまいます。

実験結果からも、十分な強度を発揮させるには、パテにある程度の厚み(体積)が必要であることが分かっています。

薄く塗りつけただけでは、ネジを締める力に耐えられません。

このため、金属パテによる補修も、基本的には高い強度が求められない箇所向けの応急処置的な方法と位置づけるのが適切です。

ネジ穴の空回りにアルミホイルはNG?

ネジ穴が緩んでしまった際の裏技として、家庭にあるアルミホイルをちぎって詰める、という方法を聞いたことがあるかもしれません。

これは、ネジ穴補修キットと同じ原理で、隙間を埋めて摩擦力を得ようとする考え方ですが、結論から言えば、この方法は絶対に避けるべきです。

手軽さの裏には、大きなリスクが潜んでいます。

なぜアルミホイルの使用が推奨されないのか、その理由は明確です。

- 強度が全くない: アルミホイルは調理用に作られた非常に薄く柔らかい素材です。これを丸めて詰めたところで、ネジを締め付ける圧力に耐えることはできず、簡単に潰れてしまいます。均一な圧力をかけることが不可能なため、確実な固定力は全く期待できません。一時的に締まったように感じても、わずかな振動や負荷ですぐに緩んでしまいます。

- 母材を傷つける: 無理にアルミホイルを詰め込むと、不均一に固まった部分が、柔らかい母材であるアルミのネジ穴内壁に食い込み、元のネジ山をさらに削り取ってしまう危険性があります。良かれと思ってやった行為が、ダメージをさらに深刻化させてしまうのです。

- 後処理が極めて困難: 最も厄介な問題がこれです。中途半端な処置でうまくいかず、後からインサートを入れるなどの本格的な補修を行おうとした際に、ネジ穴の奥深くに詰まったアルミホイルの破片を取り除く作業が非常に困難になります。これが原因で、本来なら可能だったはずの修理ができなくなるケースさえあります。

このように、アルミホイルによる補修は「百害あって一利なし」と言っても過言ではありません。

その場しのぎの安易な方法に頼るのではなく、多少手間がかかっても、この記事で紹介しているような適切な補修材や方法を選択することが、結果的に時間とコストの節約に繋がり、なにより安全性を確保する上で不可欠です。

金属ネジ穴補修は100均で可能?

修理コストを少しでも抑えたいと考えるDIYユーザーにとって、100円ショップの製品で金属ネジ穴の補修が可能かどうかは、非常に気になるポイントでしょう。

結論としては、「極めて限定的な状況下での、ごく一時的な応急処置」であれば不可能ではありませんが、基本的には推奨できる方法ではありません。

100円ショップのDIYコーナーなどには、エポキシ系の接着剤や多用途パテといった製品が置かれていることがあります。

これらを利用すれば、「金属パテは有効か」のセクションで解説した手順でネジ穴を埋める作業を試すこと自体はできます。

【100均製品が使えるかもしれない限定的な場面】

- ほとんど負荷のかからない、装飾的な部品の固定

- プラスチック製のおもちゃなど、高い強度が全く必要ない部分のネジのぐらつき防止

- 扉のつまみなど、脱落しても大きな問題にならない箇所の仮止め

上記のような、言わば「ネジが緩んでいなければ良い」程度の箇所であれば、役立つ可能性はゼロではありません。

しかし、これらの製品をバイクや自動車、荷重のかかる家具や建具など、少しでも安全性や耐久性が求められる場所に使用することは絶対にあってはなりません。

ホームセンターなどで販売されている専門メーカーの補修材は、金属への接着強度や硬化後の耐久性など、厳しい基準のもとで開発・製造されています。

一方、100円ショップの製品は、そこまでの性能が保証されているわけではありません。

安価な製品で補修した部分が、予期せぬタイミングで破損した場合、部品の脱落や重大な事故につながる危険性があります。

修理費用をわずかに節約しようとした結果、より高額な修理費や、取り返しのつかない事態を招く「安物買いの銭失い」になるリスクが非常に高いのです。

したがって、金属ネジ穴の補修においては、信頼のおけるメーカーから販売されている、用途に適した専用の補修材を使用することが、安全かつ確実な結果を得るための大原則であると心得てください。

強度を重視したアルミネジ穴補修

応急処置では満足できない、あるいはエンジンのように高い負荷や振動に常にさらされる重要な部品を確実に修理したい場合には、より高度で信頼性の高い本格的な補修方法が不可欠です。

ここでは、単に隙間を埋めるのではなく、強固なネジ山そのものを新たに「再生」するための専門的な技術について、その手順や注意点を詳細に解説します。

- アルミのネジ山を再生する本格的な方法

- アルミのネジ穴にはインサートが最適

- ネジ穴径のサイズアップという選択肢

- アルミのネジ穴の強度を高めるには

- 状況に応じた補修方法の選び方

- 確実なアルミネジ穴補修のポイント

アルミのネジ山を再生する本格的な方法

軽度の損傷向けの応急処置では、長期的な信頼性や元通りの強度を確保することは困難です。

特に、バイクのエンジン回りや足回り、産業機械の重要部品など、万が一の不具合が大きな事故に繋がりかねない箇所では、根本的な解決策となる本格的な補修が求められます。

その代表的な手法が、「インサート(リコイル)による補修」と「ネジ穴径のサイズアップ」という二つのアプローチです。

これらの方法は、パテや薄い金属板のように既存のネジ穴との摩擦力に頼るのではなく、損傷したネジ山を一度完全に取り除き、金属の母材に直接、新しいネジ山構造を機械的に形成する点で、応急処置とは一線を画します。

正しく施工されれば、元の状態と同等、あるいはそれ以上の強度と耐久性を恒久的に実現できるのが最大の特長です。

インサート(リコイル)による補修

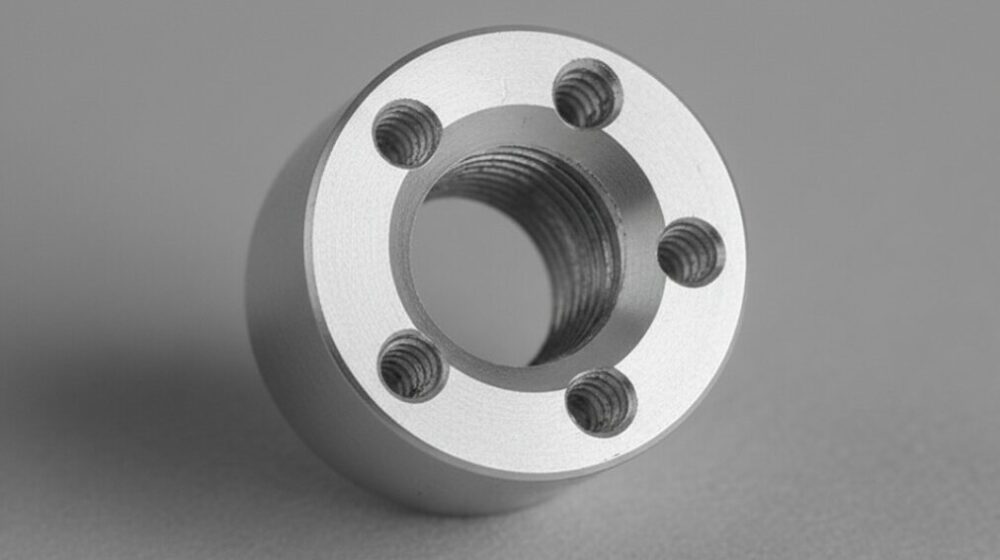

「インサートによる補修」は、通称「リコイル」や「ヘリサート」とも呼ばれる手法です。

これは、潰れてしまったネジ穴を、まず専用のドリルビットで規定のサイズにわずかに拡大します。

次に、その穴に専用のタップ(ネジ山を切る工具)を使って新しい溝を切り、そこにステンレス鋼などで作られた硬いコイル状のワイヤー(これがインサートです)を特殊な工具でねじ込んでいきます。

この挿入されたインサートが新しい雌ネジの役割を果たし、結果として元のサイズと全く同じネジが使用できるようになります。

柔らかいアルミの母材が、硬質で耐久性の高いステンレスのネジ穴に生まれ変わるため、強度や耐摩耗性が飛躍的に向上するのが大きなメリットです。

ネジ穴径のサイズアップ

一方の「ネジ穴径のサイズアップ」は、より直接的で分かりやすい方法です。

例えば、潰れてしまったM5(直径5mm)のネジ穴を、ドリルを使って完全に除去し、新たにM6(直径6mm)のネジ山を市販のタップで切り直す、といった具合に、一回り大きな規格のネジ穴として再生させます。

ネジ自体の断面積が大きくなるため、物理的な締結力は確実に向上します。

ただし、どちらの方法も成功させるには、ボール盤やハンドドリル、タップハンドルといった専用工具の準備と、それらを正確に扱う技術が必要です。

特に、母材に対して穴を垂直に開け、タップをまっすぐに立てる精度が、仕上がりの強度を大きく左右します。

初心者には少しハードルが高く感じられるかもしれませんが、正しい手順を学び、慎重に作業すれば、DIYでも十分に挑戦可能です。

大切な部品を永く、そして安全に使い続けるための、最も確実な投資と言えるでしょう。

アルミのネジ穴にはインサートが最適

本格的な補修方法として「インサート」と「ネジ穴径のサイズアップ」を紹介しましたが、特に柔らかいアルミニウムの母材を補修するケースにおいては、多くの場合でインサート(リコイル)の使用が最も優れた、最適な選択肢であると考えられます。

その理由は、単にネジ穴が復活するだけでなく、元の状態よりも機能的に優れた状態を作り出せる点にあります。

1. 元の強度を上回る補強効果

最大のメリットは、補修後には元のアルミだけのネジ穴よりも格段に強度が高まる点です。

ネジは通常、硬い鉄やステンレス鋼で作られています。

柔らかいアルミのネジ穴に硬い鉄のネジを繰り返し締めたり緩めたりすると、アルミ側が摩耗するのは避けられません。

しかし、インサートを挿入することで、ネジと直接触れ合う部分が硬質なステンレス鋼に置き換わります。

これにより、柔らかいアルミ母材が硬いネジから保護され、オーバートルクや繰り返しの着脱に対する耐性が飛躍的に向上するのです。

2. 荷重の理想的な分散

コイル状になっているインサートは、スプリングのような柔軟性を持ち合わせています。

ネジを締め付けた際に発生する圧力(荷重)を、コイル全体で受け止め、母材であるアルミのネジ穴に対してより広い面積で均一に分散させる効果があります。

一点に集中しがちな応力を和らげることで、母材への負担を軽減し、振動による緩みや、さらなるネジ穴の破損を防ぐことができます。

3. 元のネジサイズを維持できる互換性

設計上、非常に大きな利点となるのが、元のネジと同じサイズで補修が完了する点です。

これにより、相手側の部品の穴を拡大したり、特殊なサイズのネジを別途用意したりする必要が一切ありません。

部品の互換性を完全に維持したまま、強度だけをピンポイントで向上させることが可能です。

これは、クリアランスが厳密に定められている精密機器や、純正部品の意匠を保ちたい場合などに特に有効です。

- 強度向上: 柔らかいアルミ母材を硬質ステンレスで保護し、元以上の強度を実現。

- 耐久性向上: 繰り返しの着脱による摩耗に強くなる。

- 荷重分散: コイル構造が応力を分散させ、母材への負担を軽減。振動にも強くなる。

- サイズ維持: 元のネジや部品をそのまま使用でき、互換性を損なわない。

もちろん、デメリットとして専用のリコイルキット(ドリル、タップ、挿入工具、インサートコイルのセット)を購入する必要があるため、初期コストがかかる点が挙げられます。

しかし、その信頼性、耐久性、そして大切な部品を蘇らせることができる価値を考えれば、特に重要な部品の補修においては、最も合理的で推奨される方法です。

ネジ穴径のサイズアップという選択肢

インサートが多くの点で優れている一方で、状況によってはネジ穴の径そのものを大きくする「サイズアップ」も有効かつ合理的な選択肢となります。

これは、潰れたネジ穴をドリルで拡張し、M6をM8に、M8をM10にするなど、一回り大きな規格のネジが使用できるように、新しいネジ山をタップで切り直すという、より直接的な手法です。

この方法の最も分かりやすいメリットは、物理的な強度の向上です。

ネジの直径が太くなるということは、その断面積も大きくなることを意味します。

これにより、ネジ自体が耐えられる引っ張りやせん断の力が増し、より高いトルクでの締め付けが可能になります。

理論的には、元のネジ穴よりも高い締結力を得ることができます。

また、インサートのような特殊な部品を必要とせず、規格品のドリルビットとタップ、そしてタップハンドルがあれば施工できるため、汎用性が高く、比較的コストを抑えられる場合もあります。

しかし、この方法を選択する前には、慎重に検討すべきデメリットと制約条件が存在します。

注意すべきデメリットと制約

- 部品の互換性の喪失: 最大のデメリットは、使用するネジのサイズが変わってしまうことです。例えば、エンジンカバーを固定するネジ穴をサイズアップした場合、そのカバー側の通し穴も同じように拡大しなければ、新しい太いネジを通すことができません。部品によっては、穴の拡大が強度低下を招いたり、そもそも物理的に不可能だったりする場合があります。

- クリアランスの問題: ネジ頭(ヘッド)のサイズも当然大きくなります。部品の設計上、大きなネジ頭を収めるためのスペース(座面)が十分に確保されていない場合、頭が他の部品に干渉してしまい、正しく締め付けられない可能性があります。

- 母材の厚み: サイズアップするということは、元の穴よりも多くの母材を削り取ることを意味します。部品の肉厚が薄い場合、穴を拡大することで残りの部分の強度が不足し、かえって破損のリスクを高めてしまう恐れがあります。

- 技術的な要求: 前述の通り、ドリルやタップを母材に対して正確に垂直に立てる技術が求められます。特に、手持ちのハンドドリルで作業する場合、少しでも角度がずれると、ネジが斜めに入ってしまい、正常な締結力が得られなくなります。

これらの点を総合的に考慮すると、ネジ穴径のサイズアップは、部品の設計に十分な余裕があり、かつ相手側の部品の加工も厭わない場合に有効な選択肢と言えます。しかし、元の設計を維持したい場合や、作業の確実性を最優先する場合には、インサートの方が適していると言えるでしょう。

アルミのネジ穴の強度を高めるには

潰れてしまったアルミのネジ穴を補修する際、多くの人が最も気になるのは「どの方法が一番強く、信頼できるのか」という点でしょう。

補修によってどの程度の強度回復、あるいは強度向上が見込めるのかは、採用する手法によって天と地ほどの差があります。

強度を最優先事項として考えるのであれば、各手法の力学的な特性を正しく理解し、比較検討することが極めて重要になります。

各補修方法の強度比較

- インサート(リコイル) – 強度:最も高い 強度面で議論の余地なくトップに立つのが、インサートによる補修です。これは、単なる「補修」というより「強化」に近い概念です。硬質なステンレス鋼で作られたインサートが、柔らかいアルミ母材と硬い鉄製ネジとの間で緩衝材兼、強力なネジ山として機能します。これにより、締結トルクに対する耐性、繰り返しの使用に対する耐摩耗性、振動に対する耐緩み性など、あらゆる面で元のアルミだけのネジ穴を凌駕する性能を発揮します。プロの現場で最も信頼されている理由がここにあります。

- ネジ穴径のサイズアップ – 強度:高い 次に強度が高いのは、ネジ穴径のサイズアップです。前述の通り、ネジ自体の断面積が増加するため、物理的な破断強度は確実に向上します。適切に、そして垂直に施工されれば、非常に高い締結力を得ることができます。ただし、その強度はあくまで新しいネジ山の加工精度に大きく依存します。また、母材の肉厚を削ってしまうため、部品全体の強度が低下する可能性もゼロではない点を考慮する必要があります。

- 金属パテ – 強度:低い 金属パテは、硬化すると金属のように硬くはなりますが、それはあくまで「樹脂」としての硬さです。金属そのものであるアルミニウムや鉄と比較すると、引っ張りやせん断に対する強度は比較になりません。高いトルクをかければ、形成したネジ山は簡単に崩壊してしまいます。そのため、強度を期待する用途には絶対に向いていません。

- ネジ穴補修キット – 強度:非常に低い 薄い金属板を挟み込むこの方法は、摩擦力に依存する度合いが最も高い、純粋な応急処置です。ネジがぐらつかないように「支えている」だけであり、締結力と呼べるほどの力はほとんど発生していません。少しでも負荷がかかれば、すぐに緩みや脱落につながる可能性があります。

以上の比較から、アルミのネジ穴の強度を本質的に高めたいのであれば、選択肢は実質的に「インサート」か「ネジ穴径のサイズアップ」の二つに絞られます。

そして、元の設計や互換性を維持しつつ、最も確実に強度を向上させるという観点では、インサートが最も優れたソリューションであると結論づけることができます。

状況に応じた補修方法の選び方

これまで解説してきたように、アルミネジ穴の補修方法には、手軽な応急処置から本格的なものまで、様々な選択肢が存在します。

どの方法が絶対的に優れているというわけではなく、ご自身の置かれた状況や目的に応じて最適なものを選ぶことが、満足のいく結果を得るための鍵となります。

最適な方法を選ぶためには、「求められる強度はどの程度か」「作業にかけられる時間やコストはどれくらいか」「専門的な工具を持っているか、また扱う技術はあるか」「元のネジサイズを維持する必要があるか」といった要素を総合的に判断する必要があります。

以下の表は、それぞれの補修方法の特性を多角的に比較しまとめたものです。

ご自身の状況と照らし合わせながら、どの方法が最も適しているかを判断するための参考にしてください。

| 補修方法 | 総合評価 | 強度 | 難易度 | コスト | サイズ維持 | 主な用途・特徴 |

| ネジ穴補修キット | ★☆☆☆☆ | 低 | 低 | 低 | ○ | 応急処置専用。 とにかく今すぐネジのぐらつきを止めたい時に。高い負荷や振動のかからない装飾部品などに限定。 |

| 金属パテ | ★★☆☆☆ | 低 | 低 | 低 | ○ | 低トルク箇所向け。 形成に時間がかかる。家具のつまみなど、強く締める必要がない箇所の固定に。 |

| ネジ穴径サイズアップ | ★★★★☆ | 高 | 高 | 中 | × | 強度重視でサイズ変更が許容できる場合に。 母材の肉厚や周辺のクリアランスに余裕があることが前提。 |

| インサート(リコイル) | ★★★★★ | 最も高い | 高 | 高 | ○ | 強度と信頼性を最優先する場合の最適解。 元の設計を維持しつつ、元以上の強度を得たい場合に。 |

この表を見れば分かるように、例えば「すぐにツーリングに行きたいが、バイクのミラーのネジが少し緩んでいる」といった緊急かつ軽微な状況であれば、一時的な対策としてネジ穴補修キットを使うことも考えられます。

しかし、その場合でも、後日必ず本格的な修理を行うことが前提です。

一方で、「エンジンのクランクケースカバーのネジ穴をなめてしまった」といった、オイル漏れや安全性に直結するような致命的なトラブルの場合は、迷うことなくインサート(リコイル)を選択すべきです。

初期コストや作業の手間を惜しんだ結果、より大きな損害や事故につながってしまっては元も子もありません。

このように、それぞれの方法の長所と短所を正しく理解し、ご自身のスキルレベルや対象部品の重要度を冷静に評価することが、適切な補修方法を見極める上で最も重要なプロセスなのです。

確実なアルミネジ穴補修のポイント

この記事を通じて、アルミネジ穴の補修に関する様々な方法とその特性を解説してきました。

最後に、どのような方法を選択するにせよ、作業を成功させ、再発を防ぐために共通して重要となるポイントを、箇条書きでまとめます。

- アルミニウムは鉄に比べて柔らかく損傷しやすい特性を常に意識する

- ネジを締める際は必ずオーバートルクを避け、適正な力加減を心がける

- 再発防止のため、可能な限りトルクレンチを使用して規定トルクで管理する

- 補修作業の前には、必ず対象箇所の油分や汚れをパーツクリーナーで完全に脱脂する

- ドリルやタップを使用する際は、母材に対して工具が垂直になるよう細心の注意を払う

- 切削作業を行う際は、必ず切削油を使用して工具の刃先を保護し、仕上がりを向上させる

- 穴の奥に残った切り屑は、エアダスターやブラシで完全に取り除く

- 応急処置的な方法(キットやパテ)は、高い負荷や振動がかかる場所には絶対に使用しない

- 強度と安全性が求められる箇所には、迷わずインサート(リコイル)を選択する

- ネジ穴径をサイズアップする場合は、相手部品や周辺との干渉がないか事前に必ず確認する

- 使用するネジや工具は、必ず規格に合った正しいサイズのものを選ぶ

- 焦らず、一つ一つの工程を丁寧に行うことが、最終的な仕上がりの質を決定づける

- 自分のスキルで対応できる範囲を見極め、難しいと感じたら無理せず専門家に依頼する勇気を持つ

- 補修が完了した後も、定期的に緩みがないか点検する習慣をつける

- 確実な補修は、単なる修理ではなく、部品の価値を維持し、安全を確保するための投資であると考える