日本製エネライフのマキタ互換バッテリー徹底解説

マキタの電動工具を愛用する中で、多くの方が予備バッテリーの購入を検討します。しかし、純正品は高価なため、互換バッテリーが選択肢に挙がります。特に「日本製」というキーワードで安心感を求めるユーザーから注目されているのがエネライフの製品です。

この記事では、そもそもエネライフとは何ですか?という基本的な疑問から、気になるエネライフ製マキタ互換バッテリーの評判、そして注目すべきエネライフバッテリーの新型モデル情報まで、詳細に解説します。

また、マキタの互換性バッテリーのデメリットは何か、最も懸念されるエネライフバッテリーに発火のリスクは存在するのかといった安全性に関する疑問にも、客観的な情報をもとに切り込みます。さらに、安心なマキタ互換バッテリーの選び方として、競合となる日本製BIYORIとの比較や、その他のマキタ互換バッテリー日本製おすすめ品を紹介します。加えて、しばしば質問が挙がる高儀とマキタのバッテリーに互換性はあるのかという点にも触れつつ、最終的に日本製エネライフ製マキタ互換バッテリーまとめとして、総合的な情報をお届けします。

- エネライフ製バッテリーの安全性と品質に関する客観的な事実

- 互換バッテリー全般のメリット・デメリットと賢い選び方

- 他の日本製互換バッテリーブランドとの具体的な違い

- あなたの用途に最適なマキタ互換バッテリーを見極める知識

マキタ互換バッテリーで日本製を選ぶならエネライフ

- そもそもエネライフとは何ですか?

- エネライフバッテリーはどこの国製ですか?

- マキタの互換性バッテリーのデメリットは?

- エネライフ バッテリー 発火の危険性

- 気になるマキタ互換バッテリー 評判

そもそもエネライフとは何ですか?

エネライフ(Enelife)とは、日本の企業「LXA Japan LLC」が展開する互換バッテリーのブランドです。主にマキタやダイソンなどの電動工具・家電製品に対応するバッテリーの設計・販売を行っています。

このブランドの最大の特徴は、単なる安価な互換品ではなく、「純正品と同じぐらい安心・安全に使え、純正品以上の高性能を目指す」という高い目標を掲げている点にあります。

高品質な内部セルへのこだわり

エネライフは、バッテリーの心臓部であるリチウムイオン電池セルに高品質なメーカーの製品を採用しています。例えば、EV(電気自動車)メーカーのBMWや現代自動車、家電メーカーのダイソンなどが採用する、性能と安全性で評価の高い電池メーカー(Molicel社、Eve Energy社、JS SunPower社など)のセルをモデルに応じて搭載しています。これにより、長寿命と安定した出力を実現しようとしています。

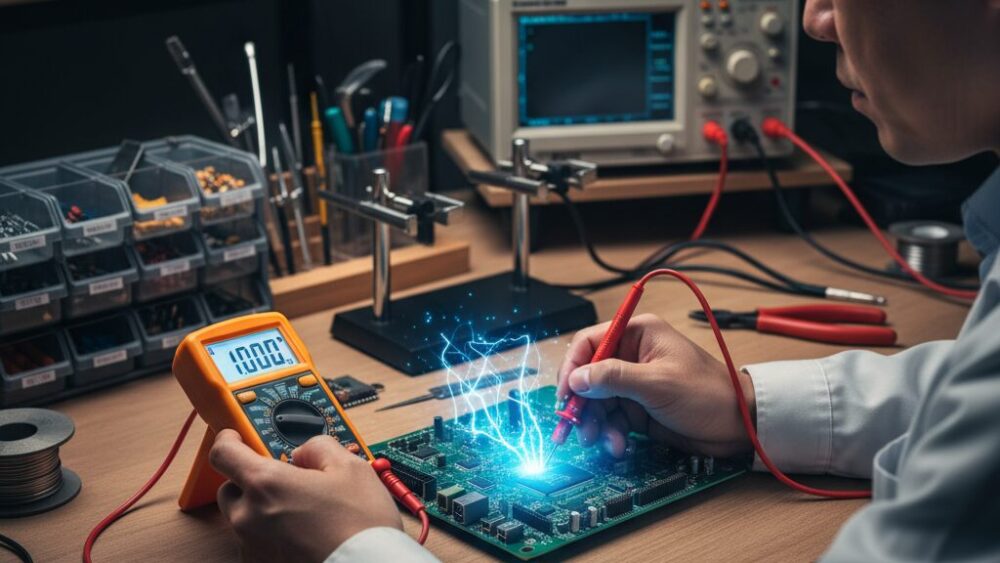

安全性を追求した回路設計

バッテリーの安全性はセルだけでなく、それを制御する回路基板にも大きく依存します。エネライフのバッテリーは、個別の電池セルの電圧を監視する機能や、温度が異常に上昇した際に通電を停止する高温防止機能、過充電・過放電を防ぐ保護機能などを搭載しています。これらの多角的な安全機能により、トラブルのリスクを低減させる設計がなされています。

言ってしまえば、価格の安さだけを追求する海外製の互換バッテリーとは一線を画し、品質と安全性を重視するユーザーに向けたブランドがエネライフであると考えられます。

エネライフバッテリーはどこの国製ですか?

エネライフは日本の企業(LXA Japan LLC、本社:東京都中央区)が企画・設計・品質管理を行っているブランドですが、実際の製造は海外の工場に委託されています。これは「ファブレス」と呼ばれる形態で、自社で生産設備を持たずに製造を外部の専門工場に委託する方式です。

エネライフの公式サイトによると、生産委託先は品質マネジメントシステムの国際規格である「ISO9001」を取得した、信頼できる最新鋭の海外工場を選定しているとされています。

「日本製」という言葉の解釈

「マキタ互換 バッテリー 日本製エネライフ」と検索するユーザーが期待する「日本製」は、「日本国内の工場で製造された製品」という意味合いが強いかもしれません。しかし、エネライフの場合は「日本の企業が責任を持って品質を管理している製品」と解釈するのがより正確です。

マキタの純正バッテリー自体も、その多くがシンガポールや中国など海外の拠点で製造されています。そのため、製造国が海外であること自体が、直ちに品質の低さにつながるわけではありません。むしろ、どの国の企業が、どのような品質基準で製品を管理しているかが、バッテリーの信頼性を見極める上で大切な視点となります。

マキタの互換性バッテリーのデメリットは?

マキタの互換性バッテリーは、価格が純正品の半分以下であるなど大きなメリットがある一方で、いくつかのデメリットや注意すべき点が存在します。これらを理解せずに使用すると、工具の故障や思わぬ事故につながる可能性も否定できません。

品質と性能のばらつき

互換バッテリー市場には、玉石混交でさまざまな製品が流通しています。特に安価すぎる製品の中には、以下のような問題を抱えているケースが見られます。

- 容量の偽装: 「6.0Ah」と表記されていても、実際にはそれよりはるかに少ない容量のセルしか搭載されていない。

- セルの品質: 粗悪なリチウムイオンセルを使用しており、寿命が極端に短い、あるいはパワーが持続しない。

- 安全回路の不備: 過充電や過放電、過電流を防ぐための保護回路が搭載されていないか、非常に簡易的なもので、バッテリーや工具本体を保護する機能が不十分。

メーカー保証の対象外

当然ながら、互換バッテリーを使用してマキタの電動工具本体や充電器が故障した場合、マキタのメーカー保証を受けることはできません。修理費用は全て自己負担となります。バッテリーが原因で工具が高額な修理を要する事態になれば、結果的に純正品より高くついてしまうリスクがあります。

安全性に関する懸念

最も注意すべきデメリットは、発火や破裂といった重大な事故のリスクです。実際に、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)には、非純正リチウムイオンバッテリーが原因とみられる事故情報が多数報告されています。これは、前述した安全回路の不備や、内部セルの品質の低さに起因する場合が多いと考えられます。

これらのデメリットを避けるためには、信頼できる販売元から、PSEマークはもちろんのこと、しっかりとした安全設計や保証体制を持つ製品を選ぶことが不可欠です。

エネライフ バッテリー 発火の危険性

互換バッテリーを検討する上で最も気になるのが「発火しないか?」という点でしょう。結論から言うと、リチウムイオンバッテリーである以上、どのような製品であっても発火のリスクはゼロではありません。これは純正品であっても同様です。大切なのは、そのリスクをどれだけ低減させるための設計と品質管理が行われているかです。

エネライフのバッテリーは、発火をはじめとする事故のリスクを最小限に抑えるため、複数の安全機能を搭載していると公表しています。

エネライフが公表する安全機能

- 個別電池の電圧監視: 内蔵されている複数の電池セルを1本ずつ監視し、特定のセルだけの異常(電圧のアンバランス)を検知して回路を制御します。

- 高温防止機能: バッテリー内部の温度を常に監視し、設定値を超えると通電を停止。安全な温度まで下がると自動で復帰します。

- 過充電・過放電防止: バッテリーの寿命を縮め、危険な状態を招く過充電や過放電が起きないよう、電圧を監視して制御します。

- 最大電流の管理: 工具に想定以上の負荷がかかり、過大な電流が流れた際に回路を遮断してバッテリーと工具を保護します。

- マキタ制御信号への対応: マキタの工具本体や充電器との通信に対応しており、純正品に近い制御を実現しています。

一方で、2020年12月時点の旧製品を分解したとする一部の検証記事では、保護基板の構造について懸念点が指摘されていました。ただし、エネライフは製品の改良を続けており、例えば40Vmaxシリーズの製品は2025年5月下旬に販売開始したバージョンで、販売中の全ての純正充電器に対応するなど、継続的なアップデートを行っています。

このように考えると、エネライフは互換バッテリーブランドの中では安全対策に力を入れている方ですが、ユーザー自身もバッテリーに高い負荷をかけ続けない、高温の場所に放置しないといった基本的な注意を払うことが大切です。

気になるマキタ互換バッテリー 評判

マキタ互換バッテリー全体の評判は、まさに賛否両論です。価格の安さに満足する声が多い一方で、「すぐに使えなくなった」「パワーが足りない」「エラーが表示される」といった否定的な口コミも少なくありません。これは前述の通り、市場に流通する製品の品質に大きなばらつきがあるためです。

その中で、エネライフの評判に絞って見ていくと、他の安価な互換バッテリーとは少し異なる傾向が見られます。

ポジティブな評判

オンラインストアのレビューなどを見ると、エネライフのバッテリーには以下のような肯定的な意見が多く寄せられています。

- 性能と安定性: 「純正品と遜色なく使える」「パワーの低下を感じない」など、性能面での評価が高い傾向にあります。

- 長寿命: 「他の互換品より長く使えている」といった、バッテリー寿命に関する満足の声が見られます。

- 安心感: 「日本の会社が販売しているので安心」「保証やサポートがしっかりしている」など、国内企業であることへの信頼感が評価されています。

- メーカーの対応: 「問い合わせへの返信が丁寧で迅速だった」という、アフターサポートに関する評価も見受けられます。

ネガティブな評判と注意点

もちろん、全てのユーザーが満足しているわけではありません。以下のような指摘も存在します。

- 価格: 「互換バッテリーの中では高価」という意見。品質を重視している分、激安品と比べると価格は高めに設定されています。

- 初期不良: まれに初期不良品に当たるケースもあるようですが、その際の交換対応などはしっかりしているとの報告が多いです。

- 旧製品の問題: 過去のモデル(2020年頃)に関する分解検証記事で、保護回路の構造などを理由に厳しい評価が下されているものもあります。現行品では改善されている可能性がありますが、こうした情報も存在することは認識しておくとよいでしょう。

総合すると、エネライフは「安さ最優先」のユーザーではなく、「価格は少し高くても、信頼性や性能を重視したい」と考えるユーザー層から支持されているブランドと言えそうです。

日本製エネライフのマキタ互換バッテリーを徹底比較

- マキタ互換バッテリー 安心の基準

- エネライフ バッテリー 新型の特徴

- 他社製品の日本製 BIYORIとの違い

- 高儀とマキタのバッテリーに互換性は?

- マキタ互換バッテリー日本製おすすめモデル

マキタ互換バッテリー 安心の基準

安心して使用できるマキタ互換バッテリーを選ぶためには、価格の安さだけで判断せず、いくつかの重要な基準をクリアしているかを確認する必要があります。これらの基準を満たす製品は、トラブルのリスクを大幅に低減させることができます。

1. PSEマークの表示と届出事業者名の記載

PSEマークは、日本の電気用品安全法で定められた安全基準を満たしていることを示すマークです。リチウムイオンバッテリーは法律で規制対象となっており、PSEマークの表示が義務付けられています。

ここで重要なのは、マークだけでなく、製造または輸入を行った事業者名が正式名称で記載されているかという点です。責任の所在が明確な製品は、信頼性の一つの指標となります。エネライフの製品には、輸入販売者である「LXA Japan LLC」の名前が明記されています。

2. 充実した保護回路の搭載

前述の通り、バッテリーの安全性を確保するためには、多角的な保護回路が不可欠です。具体的には、以下の機能が搭載されているかを確認するのが望ましいでしょう。

- 過充電防止機能

- 過放電防止機能

- 過電流保護機能

- 温度管理(高温保護)機能

- セルごとの電圧監視機能

これらの機能が明記されている製品は、安全への配慮が高いと考えられます。

3. 信頼できる販売元と保証体制

製品に問題が発生した際に、迅速かつ誠実に対応してくれる販売元であることも大切な基準です。日本国内に拠点を持ち、日本語で問い合わせができるサポート窓口を設けているか、また、最低でも1年程度の製品保証が付帯しているかを確認しましょう。

さらに、エネライフのように「製造物責任保険(PL保険)」に加入している製品は、万が一の事故の際にも補償が期待できるため、より安心感が高いと言えます。

エネライフ バッテリー 新型の特徴

エネライフは、一度販売した製品をそのまま提供し続けるのではなく、市場のニーズやマキタ純正品の動向、そして技術の進化に合わせて製品のアップデートを継続的に行っています。そのため、「新型」という言葉は、単に新しい型番の製品が登場することだけを指すのではありません。むしろ、同じ製品型番であっても、内部の制御基板や搭載セルが改良された「新バージョン」として、性能や互換性が常に向上している点が大きな特徴です。

ここでは、近年のエネライフバッテリーに見られる重要な進化のポイントを、その背景と共に詳しく解説します。

充電器との互換性問題を克服する継続的な改良

互換バッテリーユーザーが直面する最も大きな問題の一つに、「これまで使えていたのに、新しく購入したマキタ純正充電器では充電できなくなった」という現象があります。

これは、マキタ側が安全性確保や市場保護の目的で、充電器のファームウェアを更新し、純正品以外のバッテリーを認識して充電を拒否する制御を強化していることが背景にあります。このため、互換バッテリーメーカーは、常にこの変化に対応し続けることが求められます。

エネライフは、この課題に真摯に取り組んでいます。特にプロユースで需要が高まっている40Vmaxシリーズの対応バッテリー(BL-4040, BL-4030など)において、2025年5月下旬に販売を開始したバージョンから、その時点で市場に流通している全ての40Vmax用マキタ純正充電器に対応できるよう内部プログラムの更新が行われました。

この改良がユーザーにもたらす価値は非常に大きいです。例えば、現場で急に充電器が故障し、ホームセンターで最新の純正充電器を購入した場合でも、手持ちのエネライフバッテリーが使えなくなるというリスクを心配する必要がありません。このように、変化し続ける純正品の仕様に追従し、ユーザーが安心して使い続けられる互換性を維持しようとする姿勢は、新型モデルの重要な特徴と言えます。

心臓部である「セル」の継続的な高性能化と情報公開

バッテリーの性能、寿命、そして安全性を最終的に決定づけるのは、内部に搭載されているリチウムイオン電池セルです。エネライフは、このセルの品質をブランドの根幹と位置づけ、高性能なセルを積極的に採用し続けています。

例えば、現行の18V高出力モデル「BL-1860B/HC」には、JS SunPower社製の「INR18650-30T」というセルが採用されています。公式サイトでは、このセルが「600回の使用(10A放電) 後に91%の容量を維持」するという具体的な性能データを公開しています。

このデータの持つ意味は深いです。まず「10A放電」という条件は、電動工具で実際に高負荷な作業を行った場合を想定した、現実的なテストであることを示しています。そして「600回充放電後に91%」という数値は、仮に平日に毎日1回充電したとしても、2年半以上にわたって初期性能の9割以上を維持できる計算になります。安価な互換バッテリーが、数十回の使用で目に見えて性能低下するケースがあることを考えると、この長寿命性能は特筆すべき点です。

また、40Vmax用の「BL-4040」には、EVE Energy社製の「INR21700/40P」というセルが採用されています。この「21700」という規格は、従来の「18650」規格よりも大型で、電気自動車(EV)などでも採用が進む新世代のセルです。一般的に、セル一本あたりの容量と出力を高められるため、バッテリー全体の性能向上に寄与します。

このように、単に安価なセルで容量を確保するのではなく、業界で評価の高いメーカーの、具体的なデータに裏打ちされた高性能セルを積極的に採用し、その情報をユーザーに公開する透明性の高さが、エネライフの新型モデルが持つ信頼性の源泉となっています。

他社製品の日本製 BIYORIとの違い

エネライフと同様に、「日本の企業が品質管理を行う」というコンセプトで注目されている互換バッテリーブランドに「BIYORI」があります。どちらも安心感を重視するユーザーから選ばれていますが、いくつかの違いが存在します。

| 比較項目 | Enelife(エネライフ) | BIYORI(ビヨリ) |

| 運営企業 | LXA Japan LLC(東京都) | 北海道の企業(社名非公開) |

| 主な販売チャネル | Amazon、Yahoo!ショッピング | 楽天市場がメイン |

| 製品の特色 | 高性能セルの採用と寿命データを公開 | 純正品との高い互換性を重視 |

| 価格帯 | 互換品の中では比較的高価 | 中価格帯 |

| 保証 | 1年間の製品保証 | 日本人スタッフによるサポート |

| 保険 | 5億円の製造物責任保険に加入 | 加入状況は非公開 |

ブランド戦略と情報公開の違い

エネライフは、使用しているリチウムイオンセルのメーカー名(Molicel, EVEなど)や型番、さらには充放電サイクル寿命のデータを具体的に公開しており、技術的な優位性をアピールする戦略をとっています。これは、製品の性能に自信があることの表れとも言えるでしょう。

一方、BIYORIは北海道に拠点を置く企業が管理しているという安心感を前面に出し、純正品と同じように使える互換性の高さを訴求しています。

入手性と価格帯

エネライフがAmazonやYahoo!ショッピングといった大手ECモールで広く販売されているのに対し、BIYORIは現状、楽天市場が主な販売チャネルとなっており、入手性に若干の違いがあります。価格帯については、どちらも激安品とは一線を画しますが、比較するとエネライフの方がやや高価なモデルが多い傾向にあります。

どちらのブランドも日本の企業が介在することで一定の安心感がありますが、技術的な透明性を重視するならエネライフ、楽天市場での購入を考えているならBIYORI、といった選び方もできるかもしれません。

高儀とマキタのバッテリーに互換性は?

結論から言うと、工具メーカー「高儀(TAKAGI)」のバッテリーとマキタのバッテリーには、直接の互換性はありません。

両社のバッテリーは、電圧が同じ18Vや14.4Vであったとしても、バッテリーパックの形状や、工具本体と接続するスライド端子の形状・配置が全く異なります。そのため、高儀の工具にマキタのバッテリーを取り付けたり、その逆を行ったりすることは物理的に不可能です。充電器も同様に、それぞれのメーカー専用のものを使用する必要があります。

互換アダプターは存在するが非推奨

市場には、異なるメーカーのバッテリーと工具を接続するためのサードパーティ製の「互換アダプター」が存在します。これを使用すれば、理論上はマキタのバッテリーで高儀の工具を動かすことも可能になります。

しかし、このようなアダプターの使用は、工具メーカーもバッテリーメーカーも一切推奨していません。その理由は以下の通りです。

- 安全回路が正常に機能しない可能性: バッテリーと工具本体は、本来、通信を行って電流や電圧、温度を制御しています。アダプターを介することでこの通信が阻害され、過負荷や異常発熱時に保護機能が働かず、バッテリーや工具の故障、最悪の場合は発火などの事故につながる危険性があります。

- メーカー保証の完全対象外: アダプターを使用して発生した故障や事故については、マキタ、高儀、そしてエネライフのような互換バッテリーメーカーも含め、全てのメーカーの保証対象外となります。

したがって、安全に工具を使用するためには、メーカーを統一し、指定された純正品または動作保証のある互換バッテリーを使用することが原則です。

マキタ互換バッテリー日本製おすすめモデル

「日本製」という言葉を「日本の企業が責任を持って品質管理している製品」と捉えた場合、エネライフはマキタ互換バッテリー市場において、品質と信頼性の観点から非常に有力な選択肢となります。しかし、エネライフのラインナップも多岐にわたるため、どのモデルが自身の用途に最適なのかを見極めることが大切です。

ここでは、単に製品を羅列するのではなく、「どのような作業を、どのくらいの頻度で行うか」という具体的な利用シーンを想定し、それぞれのニーズに合致する代表的なモデルを深掘りして解説します。

プロの現場とヘビーユースに応える18V高出力モデル:BL-1860B/HC

プロの職人や、DIYであってもウッドデッキの製作など大規模な作業を行うユーザーにとって、バッテリー選びの最優先事項は「パワーの持続」と「長いランタイム」です。このニーズに正面から応えるのが、18VシリーズのフラッグシップモデルであるBL-1860B/HCです。

このバッテリーは、内部に10本のリチウムイオンセル(18650規格)を搭載しています。JS SunPower社製の高性能セルを採用しており、メーカーの公表データによれば600回の充放電を繰り返した後でも、初期容量の91%を維持する驚異的な長寿命を誇ります。

特筆すべきは、その高い放電性能です。丸ノコで硬い木材を切断したり、グラインダーで金属を研磨したりする作業では、バッテリーに対して瞬間的に大きな電流を供給する能力が求められます。安価な互換バッテリーでは、このような高負荷時に電圧が低下し、工具の回転数が落ちてしまうことがありますが、BL-1860B/HCは安定した電力供給を維持し、工具本来の性能を最大限に引き出すことを目指して設計されています。

また、マキタ純正の急速充電器(DC18RFなど)にも対応しているため、現場での充電時間を短縮できる点もプロユースでは大きな利点となります。ただし、高性能な分、重量も純正の6.0Ahモデルと同等(約660g前後)であるため、長時間の高所作業などではその重さが負担になる可能性も考慮に入れるとよいでしょう。

DIYと軽快な作業性を両立する18V軽量薄型モデル:BL-1830B/T

一方で、DIYや軽作業が中心のユーザーにとっては、絶対的なランタイムよりも、工具の取り回しやすさや作業時の疲労軽減が重要になる場合があります。そのような場合に最適な選択肢が、軽量薄型モデルのBL-1830B/Tです。

このモデルの最大の特徴は、前述のBL-1860B/HCと全く同じ、高品質なJS SunPower社製のセルを使用しながら、搭載本数を半分の5本にしている点です。これにより、バッテリー容量は3000mAhと半分になりますが、重量は大幅に軽くなり、工具全体の重心バランスも改善されます。

これは、インパクトドライバーで細かなビスを締めたり、ドリルで正確な位置に穴を開けたりといった、繊細なコントロールが求められる作業で特に効果を発揮します。腕への負担が減るため、長時間の連続作業でも集中力を維持しやすくなります。

重要なのは、このモデルが単なる廉価版ではないという点です。セルの品質は高出力モデルと変わらないため、バッテリー自体の寿命や安定性は高いレベルで維持されています。ランタイムが短くなるという点さえ許容できれば、「軽さ」と「品質」を両立できる、非常にコストパフォーマンスの高い選択肢と言えます。

次世代のパワーを求める方向けの40Vmax主力モデル:BL-4040

マキタの40Vmaxシリーズは、従来の18Vシリーズではパワー不足となりがちだった、より高負荷な作業領域をカバーするために開発されたプラットフォームです。この次世代工具の性能を余すところなく引き出すために、エネライフが提供しているのがBL-4040です。

このバッテリーには、電気自動車(EV)などでも採用が進む新世代の「21700」規格のリチウムイオンセル(EVE Energy社製)が搭載されています。これにより、4000mAhという大容量と、最大40Aという高い継続放電能力を両立しています。

この高い放電能力は、40Vmaxシリーズのグラインダーや大型の丸ノコといった、特にパワーを要する工具を使用する際に真価を発揮します。バッテリーがボトルネックになることなく、工具に十分な電力を供給し続けることで、高負荷時でもスムーズで力強い作業を可能にします。

前述の通り、最新バージョンでは全ての純正充電器に対応するなど互換性も確保されており、40Vmaxシリーズをメインで使用するユーザーにとって、純正品に迫る性能を持つ有力な選択肢となるでしょう。

モデル選定のための思考ガイド

最終的にどのモデルを選ぶべきか、以下の表と解説を参考に、ご自身の使い方と照らし合わせてみてください。

| モデル名 | 電圧 / 容量 | 特徴 | 主な用途 | 注意点 |

| BL-1860B/HC | 18V / 6000mAh | 高出力、長ランタイム、長寿命 | プロの現場作業、硬質材の切断、連続作業 | 重量があるため、軽快さには欠ける |

| BL-1830B/T | 18V / 3000mAh | 軽量、薄型、優れた取り回し | DIY、内装作業、軽作業、高所作業 | ランタイムが短いため、予備バッテリーが必要な場合がある |

| BL-4040 | 40Vmax / 4000mAh | 次世代のパワー、高い放電性能 | 40Vmax工具全般、特に高負荷な園芸・建設作業 | 18Vシリーズの工具とは互換性がない |

まずは、お使いの工具が18Vシリーズか40Vmaxシリーズかを確認します。その上で、18Vユーザーの方は、「一回の充電で長く、力強く使いたい」のであればBL-1860B/HCを、「作業のしやすさと体への負担軽減を優先したい」のであればBL-1830B/Tを選ぶのが合理的な判断となります。

総括:マキタ互換バッテリーは日本製エネライフ

- エネライフは日本の企業が企画・品質管理を行う互換バッテリーブランド

- 製造は品質規格ISO9001を取得した海外の提携工場

- 純正品以上の性能と安全性を目指して設計されている

- BMWやダイソンも採用する高品質なメーカーの電池セルを搭載

- 過充電や高温を防ぐ多角的な安全保護回路を内蔵

- 互換バッテリー全体のデメリットは品質のばらつきとメーカー保証対象外になる点

- リチウムイオン電池であるため発火リスクはゼロではないが安全機能で低減

- 評判は「価格は高めだが性能と安心感は高い」という声が多い

- 安心して使える互換バッテリーはPSEマークと事業者名、保証の有無が基準

- 新型モデルでは40Vmaxシリーズの全純正充電器への対応など改良が進む

- 同じ日本製管理のBIYORIとは販売チャネルや情報公開の戦略に違いがある

- 高儀とマキタのバッテリーに直接の互換性はなくアダプター使用は非推奨

- 用途に応じて高出力モデルや軽量薄型モデルを選ぶことができる

- 技術情報(セルメーカーや寿命データ)を公開しており透明性が高い

- 購入は公式サイトのリンクがあるAmazonやYahoo!ショッピングが正規ルート