昔のブレーカーヒューズが切れた!対処法と交換

こんにちは。ハンド&パワーツール研究室、運営者のRABIです。

ご自宅の分電盤が昔ながらのヒューズ式で、「これって大丈夫なのかな?」と不安に感じていませんか。

この記事では、そもそもヒューズとは何か、その仕組みを解説するところから始めます。

進化してきたブレーカーの歴史を紐解きながら、分電盤のヒューズはどこにありますか?といった基本的な疑問にもお答えします。

また、ブレーカーが落ちる主な理由や、電気ヒューズが切れる原因は何ですか?というトラブルの核心に迫ります。

ヒューズが切れるのは経年劣化ですか?という疑問や、絶対にやってはいけないヒューズの代わりに針金を使うとどうなる?といった危険性についても詳しく触れていきます。

さらに、漏電ブレーカー設置義務はいつから?という法律に関する知識や、気になるブレーカーやヒューズの交換費用まで、網羅的に情報をまとめました。

この記事を最後まで読めば、昔のブレーカーとヒューズの知識が深まり、ご自宅の電気設備に関する不安を解消できるはずです。

- 昔のブレーカーとヒューズの基本的な違いがわかる

- ヒューズが切れる原因と安全な対処法を学べる

- ブレーカーへ交換する際の費用や注意点がわかる

- 漏電ブレーカーに関する法的な知識を理解できるト

昔のブレーカーヒューズの基本知識

- ヒューズとは何か?仕組みを解説

- 進化してきたブレーカーの歴史

- 分電盤のヒューズはどこにありますか?

- ブレーカーが落ちる主な理由

- 電気ヒューズが切れる原因は何ですか?

- ヒューズが切れるのは経年劣化ですか?

ヒューズとは何か?仕組みを解説

ヒューズとは、ご家庭の電気回路に定められた以上の電流が流れた際に、自らが犠牲になることで回路を遮断し、火災や家電製品の故障を防ぐための重要な安全装置です。

役割自体は現代のブレーカーと共通していますが、その仕組みはより原始的で確実性の高いものになっています。

ヒューズの心臓部には、鉛やスズなどを主成分とする、電気抵抗が低く融点が低い合金で作られた細い金属線(エレメント)が組み込まれています。

通常の状態では、電気はこの金属線をスムーズに通過し、各部屋や家電製品へ供給されます。

しかし、電気の使いすぎ(過電流)や、電線が傷つくことで起こるショート(短絡)などが発生し、回路に設定値を超える大きな電流が流れると事態は一変します。

大電流が流れることで金属線はジュール熱により急激に温度が上昇し、自身の融点に達した瞬間に溶けて切れます。

この現象を「溶断」と呼びます。

過大な電流が流れる → 内部の金属線が発熱する → 金属線が溶けて切れる(溶断) → 電流の供給が物理的に遮断される

金属線が物理的に切断されることで、電気の通り道がなくなり、電流の供給が完全にストップします。

この自己犠牲的な動作によって、壁の中の配線が過熱して発火したり、高価な家電製品が内部の基板ごと故障したりするのを未然に防いでくれるのです。

一方で、現代のブレーカーは過電流を電磁石やバイメタルの作用で検知し、内部のスイッチを機械的に作動させて電気を遮断します。

そのため、ヒューズが一度溶断すると新しいものに交換しなければならない「使い切り」の部品であるのに対し、ブレーカーは原因を取り除いた後にスイッチを「入」に戻すだけで何度でも復旧できる、という大きな違いがあります。

このように、ヒューズは非常にシンプルな構造でありながら、電気の安全を守るという重要な役割を長年にわたって担ってきた、信頼性の高い部品と言えるでしょう。

進化してきたブレーカーの歴史

私たちが現在当たり前のように使用しているスイッチ式のブレーカーも、一朝一夕に完成したわけではありません。

その背景には、家庭の電化と共に歩んできた、安全性と利便性を追求する長い進化の歴史が存在します。

昭和の主流「安全器」

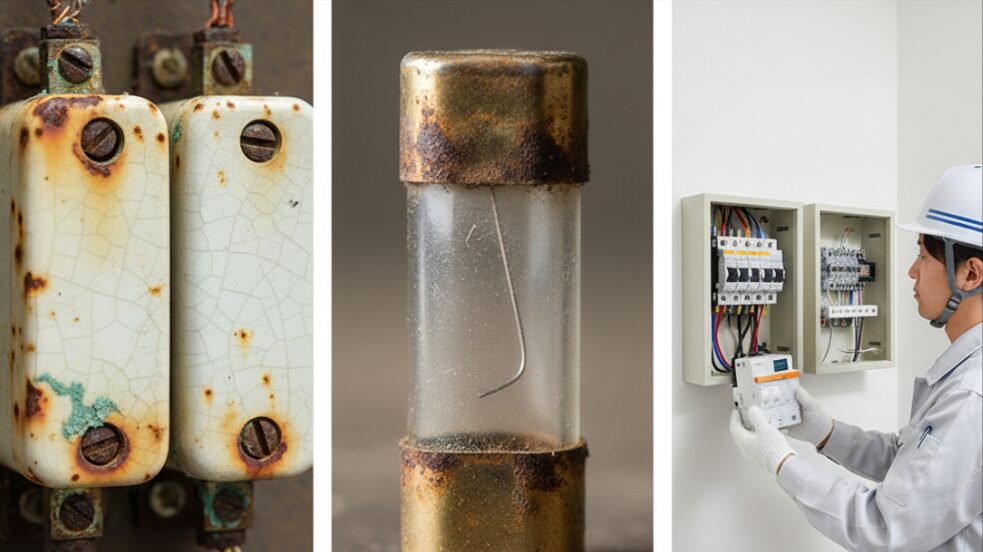

主に昭和30年代から40年代頃までの住宅で広く使われていたのが、「安全器」と呼ばれる分電盤です。

これは、白い磁器(陶器)で作られた丸いカバーが特徴的で、その内部に筒状や板状のヒューズが収められていました。

電気を使いすぎて容量を超えると、内部のヒューズが溶断し、家が停電します。

復旧させるには、切れたヒューズを特定し、ドライバーを使ってネジを緩め、新しいヒューズに手作業で交換する必要がありました。

夜中に突然電気が消え、真っ暗闇の中でろうそくや懐中電灯を頼りに、予備のヒューズを探して交換した、という経験をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

この手間と、予備のヒューズを切らしてしまうと電気が使えなくなるという不便さが、当時の暮らしの一部でした。

スイッチ式「安全ブレーカー」の登場

その後、こうしたヒューズ交換の手間と不便さを解消する画期的な製品として、「安全ブレーカー(配線用遮断器)」が登場し、徐々に普及していきました。

これは、過電流を検知すると自動的に内部のスイッチ機構が働いて回路を「切」にする仕組みです。

停電しても、使いすぎていた家電のプラグを抜くなど原因を取り除いた後、分電盤のつまみを「入」側に戻すだけで簡単に電気を復旧させることができます。

これにより、一般家庭における電気の取り扱いの利便性と安全性は飛躍的に向上しました。

初期の安全ブレーカーは、現在よりもサイズの大きい黒い筐体のものが一般的でした。

現代の「コンパクト分電盤」へ

2000年代に入ると、技術革新によってブレーカー自体の小型化が大きく進みました。

これに伴い、分電盤全体もより省スペースで多機能な「コンパクト分電盤」へと進化を遂げます。

現在の新築住宅やリフォームで設置されるのは、ほとんどがこのタイプです。

従来のブレーカーより横幅が小さい「コンパクト配線用遮断器」が複数整然と並び、主幹となる漏電ブレーカーに加え、地震の揺れを感知して電気を自動的に止める「感震ブレーカー」などを組み込むための空きスペースも確保されています。

このように、分電盤とブレーカーは、ヒューズ交換という手間のかかる作業が必要だった時代から、より安全で高機能、そして便利なスイッチ式へと、私たちの生活スタイルの変化と技術の進歩に合わせて進化を続けてきたのです。

分電盤のヒューズはどこにありますか?

築年数が経過した住宅にお住まいで、分電盤がヒューズ式かもしれない、と感じた場合、まずその設置場所を把握しておくことが非常に重要です。

分電盤は、火災などの万一の事態に備え、操作しやすい場所にありながらも、日常生活ではあまり邪魔にならない場所に設置される傾向があります。

ご家庭内でヒューズ式の分電盤(安全器)が設置されている可能性が高い場所は、以下の通りです。

- 玄関: 壁面や、下駄箱の上部・内部など、家に入ってすぐの場所は最も一般的な設置箇所です。

- 廊下: 玄関から各部屋につながる廊下の壁面に設置されていることも少なくありません。

- 洗面所や脱衣所: 水回りの近くですが、分電盤が設置されているケースもあります。

- 押し入れやクローゼットの中: 目立たないように収納スペースの内部に設置されていることもあります。

アパートやマンションといった集合住宅の場合、各戸の玄関ドアのすぐ内側の壁や、ドアの外側、共用廊下に面したメーターボックス内に設置されていることが一般的です。

ヒューズ式の分電盤は、前述の通り、白い陶器製の丸いカバーがいくつか並んでいたり、全体がプラスチックや金属製の少し古びた箱で覆われていたりするのが外見上の特徴です。

万が一、夜間にヒューズが切れて停電してしまった際に慌てることがないよう、事前にご自宅の分電盤の場所を正確に確認しておくことを強くお勧めします。そして、そのすぐ近くに、以下のものを常備しておくと安心です。

- 正常に作動する懐中電灯

- ヒューズ交換用のプラスドライバー

- ご家庭の契約アンペア数に合った予備のヒューズ

事前に場所を把握し、必要な道具を揃えておくだけで、いざという時の安心感が大きく変わります。

ブレーカーが落ちる主な理由

現在主流となっているスイッチ式の分電盤には、役割の異なる複数のブレーカーが内蔵されています。

どのブレーカーが落ちた(トリップした)かによって、電気が切れた原因を正確に特定し、適切な対処を行うことができます。

1. 電気の使いすぎ(過電流)

分電盤の一番左側(または上部)に設置されている、最も大きなつまみのブレーカーが「アンペアブレーカー(サービスブレーカー)」です。

このブレーカーが落ちた場合、その原因は家庭全体での電気の使いすぎです。

電力会社との契約で定められたアンペア数(例えば30Aや40A)を超える電流が流れたことを意味します。

エアコン、電子レンジ、ドライヤー、電気ケトルなど、消費電力の大きな家電を同時に複数使用した際に発生しやすくなります。

この場合は、使用していた家電の数を減らしてから、ブレーカーのつまみを戻すことで復旧します。

2. ショート(短絡)

アンペアブレーカーは落ちていないのに、特定の部屋やコンセントだけ電気が使えなくなった場合、分電盤に複数並んでいる小さな「安全ブレーカー(配線用遮断器)」のうち、どれか一つが落ちているはずです。

これは、そのブレーカーが管理する電気回路のどこかで「ショート(短短絡)」が発生したことを示唆しています。

ショートとは、電源コードの被覆が破れて内部の電線同士が接触したり、コンセントに水がかかったりして、電気が正常なルートを外れて直接つながってしまう現象です。

ショートすると瞬時に非常に大きな電流が流れるため、火災を防ぐために安全ブレーカーが回路を遮断します。

原因となったコードや機器をコンセントから取り外す必要があります。

3. 漏電

分電盤の中央付近にあり、「テスト」と書かれた赤や灰色のボタンが付いているのが「漏電ブレーカー」です。

このブレーカーが落ちた場合は、家庭内のどこかの電気回路や家電製品で「漏電」が発生している可能性があります。

漏電とは、電気が本来の通り道から漏れ出している非常に危険な状態を指し、感電や火災の直接的な原因となります。

漏電ブレーカーは、このごく微量な電気の漏れを検知し、人体に危険が及ぶ前に電気を遮断する、いわば命を守るための装置です。

このブレーカーが落ちた場合は、安易に復旧させず、専門の電気工事店に点検を依頼するのが最も安全です。

- 家全体の電気が消えた→ アンペアブレーカー → 電気の使いすぎ

- 一部の部屋だけ電気が消えた → 安全ブレーカー → ショートの可能性

- テストボタン付きのブレーカーが落ちた → 漏電ブレーカー → 漏電の危険性

このように、どのブレーカーが作動したかを確認することが、トラブル解決への第一歩となります。

電気ヒューズが切れる原因は何ですか?

ヒューズ式の分電盤(安全器)でヒューズが切れてしまう原因は、基本的にはブレーカーが落ちる理由と同様ですが、物理的に溶断したヒューズの状態を詳しく観察することで、原因をより具体的に特定する手がかりを得ることができます。

1. 電気の使いすぎ

ヒューズが切れる最も一般的な原因は、許容電流を超える電気の使いすぎです。

例えば15A(アンペア)のヒューズが使われている回路で、合計1,500W(ワット)を超える家電製品を同時に使用すると、ヒューズ内部の金属線が発熱し、ゆっくりと溶けて切れます。

この場合、ヒューズの中央部分がきれいに溶断しており、ガラス管タイプであれば内部が黒く焦げたりはせず、金属線が中央で途切れているのが確認できます。

2. ショート(短絡)

家電製品の内部故障や、ペットが電源コードをかじってしまったことなどによるショート(短絡)が発生すると、瞬間的に爆発的な大電流が流れます。

この強いエネルギーによって、ヒューズは単に溶けるのではなく、内部の金属線が一瞬で蒸発・飛散します。

そのため、ヒューズの内部(特にガラス管タイプ)が黒いススで真っ黒に焦げていたり、金属が飛び散ったような跡が残っていたりします。

切れたヒューズがこのような状態だった場合は、ショートを疑い、原因となった可能性のある家電製品やコードの使用を中止し、点検や交換を行う必要があります。

3. ネジの締め付けが不十分

これは見落としがちな原因ですが、ヒューズを安全器に固定しているネジの締め付けが緩んでいると、接触部分の電気抵抗が増加します(接触抵抗)。

電気が抵抗の大きい部分を流れると、そこで大きな熱(ジュール熱)が発生します。

この熱によって、規定の電流に達していなくてもヒューズの金属線が溶断してしまうことがあります。

このケースでは、ヒューズの両端にある金属部分(口金)や、安全器側の端子、ネジなどが、熱によって茶色や黒っぽく変色していることがあります。

ヒューズを交換する際は、必ずドライバーでネジをしっかりと締め付けることが重要です。

4. ヒューズ自体の不良

極めて稀なケースですが、ヒューズ自体の製造上の問題(ハンダ付けの不良など)や、長年の振動による内部の断線が原因で切れることもあります。

特に思い当たる節がないのにヒューズが切れた場合は、この可能性も考えられます。

これらのポイントを参考に切れたヒューズを観察することで、電気のトラブルに対してより的確な対処ができるようになります。

ヒューズが切れるのは経年劣化ですか?

「最近、特に電気を使いすぎているわけでもないのに、頻繁にヒューズが切れる」という場合、その背景には経年劣化が大きく関わっている可能性があります。

結論から言うと、ヒューズが切れる直接的な原因はあくまで過電流やショートですが、設備全体の経年劣化が、ヒューズを切れやすくする土壌を作っていることは間違いありません。

まず、ヒューズそのものについて考えてみましょう。

ヒューズは金属とガラス、セラミックなどで構成されており、一見すると劣化しにくいように思えます。

しかし、長年にわたって分電盤に設置されていると、空気中の湿気やホコリ、温度の寒暖差などの影響を受け続けます。

これにより、金属部分に目に見えないレベルの腐食や酸化が進行し、電気的な特性がわずかに変化することがあります。

その結果、本来の性能を発揮できなくなり、規定のアンペア数よりも少し低い電流で切れてしまう、といった現象が起こり得ます。

さらに重要なのが、ヒューズを取り付けている分電盤(安全器)本体の劣化です。

- 端子やネジの緩み・腐食: 長年の振動や温度変化でネジが緩んだり、接触面が腐食したりすると接触不良を起こします。これにより異常な熱が発生し、ヒューズが切れる直接的な原因になります。

- 配線の劣化: 分電盤に接続されている電線も、時間とともに被覆が硬化してひび割れたり、銅線自体が劣化したりします。これもまた、電気抵抗の増加やトラブルの原因となります。

- 磁器部分の劣化: 安全器の本体である磁器(陶器)も、長年の使用でひび割れ(クラック)が生じることがあります。ここに湿気が入り込むと、漏電などの危険な状態につながる恐れがあります。

一般的に、漏電ブレーカーなどの電子部品を含む電気設備の交換推奨時期は13~15年と言われています。

ヒューズ式の分電盤は、それよりも遥かに長い年月、ご家庭の電気を守り続けてきた設備です。

したがって、「ヒューズが切れるのは経年劣化が原因ですか?」という問いには、「経年劣化が直接の原因ではないものの、劣化によって電気的な許容範囲が狭まり、結果として切れやすくなっている可能性は非常に高い」と答えるのが最も適切です。

頻繁にヒューズが切れるトラブルが続くようであれば、ヒューズ単体の問題ではなく、分電盤を含めた電気設備全体の寿命が近づいているサインと捉え、専門家による点検を依頼することをお勧めします。

昔のブレーカーヒューズの交換と安全性

- ヒューズの代わりに針金を使うとどうなる?

- 漏電ブレーカー設置義務はいつから?

- ブレーカーやヒューズの交換費用

- まとめ:昔のブレーカーヒューズの知識

ヒューズの代わりに針金を使うとどうなる?

手元に予備のヒューズがない場合、つい「一時的なら大丈夫だろう」という軽い気持ちで、針金やクリップ、アルミホイルといった身近な金属で代用しようと考える人がいるかもしれません。

しかし、この行為は、自ら火災報知器のスイッチを切って放火するにも等しい、極めて危険な行為であり、絶対にやってはいけません。

警告:針金による代用は火災に直結します

ヒューズの代用品として針金などを使用すると、電気の安全装置が完全に無効化されます。過電流やショートが発生しても電気が流れ続け、最終的に屋内配線が発火し、大規模な火災につながる危険性が非常に高くなります。

ヒューズの最も重要な役割は、前述の通り、定められた以上の電流が流れた際に、その低い融点によって自らが溶断し、危険な電流を物理的に遮断することです。

つまり、電気回路における「最後の砦」としての機能を持っています。

ところが、ヒューズの代わりに針金や、かつて行われていた「ペニートリック」と呼ばれる硬貨などを接続してしまうと、この安全機能が完全に失われます。

針金や硬貨はヒューズの金属線よりもはるかに融点が高く、電気抵抗も異なるため、家庭用の回路で発生するような過電流ではまず溶断しません。

その結果、もし電気の使いすぎやショートが発生すると、次のような破滅的な連鎖反応が起こります。

- 過電流の発生: 回路に許容量をはるかに超える電流が流れ始めます。

- 安全装置の不作動: 本来ならここで溶断するはずのヒューズが存在しないため、危険な電流が止まることなく流れ続けます。

- 屋内配線の過熱: 壁の中や天井裏を通っている屋内配線が、大電流によって急激に加熱されます。これはニクロム線が赤くなるのと同じ原理です。

- 被覆の溶解と発火: 電線を覆っているビニールの被覆が熱で溶け始め、最終的には発火します。

- 火災の発生: 燃え上がった電線から、壁の中の木材や断熱材に火が燃え移り、あっという間に大規模な建物火災へと発展します。

特に恐ろしいのは、火災が壁の内部など、普段目に見えない場所から発生する点です。火災に気づいたときには、すでに手遅れになっているケースも少なくありません。

ほんのわずかな手間を惜しんだり、正しい知識を持たなかったりすることが、取り返しのつかない事態を招きます。

ヒューズが切れた際は、必ずその回路に定められた正しいアンペア数の正規のヒューズと交換してください。

漏電ブレーカー設置義務はいつから?

現在では家庭の安全を守る上で不可欠な存在となっている漏電ブレーカーですが、その設置が法的に義務付けられるまでには、日本の電化の進展とそれに伴う電気事故の歴史が深く関わっています。

漏電遮断器の設置に関する具体的な規定は、日本の電気設備全般の安全基準を定めている「電気設備に関する技術基準を定める省令」および、その技術的な細則を定めた「電気設備の技術基準の解釈」によって定められています。

その歴史を遡ると、一般家庭への漏電遮断器の設置が強く推奨され、事実上の義務化が進んだのは、高度経済成長期を経て家庭内の電化製品が急増した1960年代後半から70年代にかけてのことです。

洗濯機や冷蔵庫といった水回りで使用する大型家電が普及するにつれて、漏電による感電事故や火災のリスクが社会的な問題として認識されるようになりました。

これを受けて、法令が改正され、特に住宅など、人が感電する危険性の高い場所への漏電遮断器の設置が段階的に義務付けられていきました。

現在では、原則として、住宅の電気を引き込む主幹(メイン)の部分に、定格感度電流が30mA以下、動作時間が0.1秒以内の漏電遮断器(漏電ブレーカー)を設置することが義務付けられています。

これにより、家全体のどこかで漏電が発生した場合でも、人体に致命的な影響が及ぶ前に迅速に電気を遮断し、感電事故を未然に防ぐ体制が整えられているのです。

もしご自宅の分電盤に「テスト」と書かれたボタン付きのブレーカーが見当たらない場合、それは現在の法的な安全基準を満たしていない、非常に古い電気設備である可能性が極めて高いと言えます。特に、築30年以上経過し、一度も分電盤の交換工事を行っていない住宅は注意が必要です。

たとえ現在、法律でさかのぼっての設置が強制されていないとしても、ご家族の安全を守るという観点から、漏電ブレーカーが未設置の場合は、可及的速やかに専門の電気工事店に相談し、分電盤自体の交換を検討することを強く推奨します。

ブレーカーやヒューズの交換費用

長年使用してきた古いヒューズ式の分電盤を、現在の安全基準を満たした便利なスイッチ式の分電盤に交換したい、あるいは既存のブレーカーが故障したため交換したい、と考えた場合、どの程度の費用を見込んでおけば良いのでしょうか。

電気工事の費用は、建物の構造、配線の状況、使用する部材などによって変動するため一概には言えませんが、一般的な費用の目安を以下に示します。

ケース1:ヒューズ式からスイッチ式分電盤への全体交換

昭和の時代に建てられた住宅などで見られるヒューズ式の安全器を、漏電ブレーカーと複数の安全ブレーカーが内蔵された現代的な分電盤へまるごと交換する場合、費用は55,000円程度からが一つの目安となります。

この費用には、通常、新しい分電盤の本体価格、古い安全器の撤去費用、新しい分電盤の設置工事費、各部屋への配線接続費などが含まれます。

ただし、分電盤の回路数が非常に多い住宅や、設置にあたって壁の補修など追加の工事が必要となる場合には、費用が加算されることがあります。

ケース2:ブレーカー単体の交換

分電盤全体ではなく、故障した特定のブレーカーのみを交換する場合の費用は、交換するブレーカーの種類によって異なります。

- 安全ブレーカー(配線用遮断器) 各部屋の回路についている小さなブレーカーです。1回路あたりの交換費用は、部品代と工事費を合わせて8,000円から15,000円が目安となります。

- 漏電ブレーカー(漏電遮断器) 分電盤の主幹となる重要なブレーカーで、交換費用は15,000円から30,000円程度です。費用は契約アンペア数によって変動します。

- 感震ブレーカー(後付け) 地震の揺れを感知して電気を自動で止めるブレーカーです。分電盤の空きスペースに後付けするタイプの場合、費用は20,000円からが目安です。分電盤と一体になったタイプは、より高価になります。

ブレーカー交換の費用目安

工事を依頼する際の重要事項

分電盤やブレーカーの交換作業は、法律により「電気工事士」の国家資格を持つ人でなければ行ってはいけないと定められています。

資格がない人が作業を行うと、感電や火災を引き起こす危険性が非常に高く、法律違反にもなります。

費用だけでなく、信頼できる資格を持った電気工事店や業者に必ず依頼するようにしてください。

また、近年注目されている感震ブレーカーの設置に関しては、国や地方自治体が普及を促進するために補助金制度を設けている場合があります。

工事を検討する際には、お住まいの市区町村のホームページなどで、補助金制度の有無を確認してみることをお勧めします。

事前に複数の業者から見積もりを取り、工事内容と費用を比較検討することも、納得のいく工事を行うための重要なポイントです。

まとめ:昔 の ブレーカー ヒューズの知識

この記事で解説してきた、昔ながらのブレーカーとヒューズに関する知識や注意点について、重要なポイントを以下に箇条書きでまとめます。

- ヒューズは過剰な電流が流れると内部の金属線が溶けて電気を遮断する安全装置

- 一度溶断したヒューズは再利用できず新しいものへの交換が必要

- ブレーカーは過電流を検知すると内部のスイッチが作動して電気を遮断する

- ブレーカーは原因を取り除けばスイッチを戻すだけで何度でも復旧できる

- 昭和時代の住宅ではヒューズを交換するタイプの「安全器」が主流だった

- 現在の分電盤は小型で多機能な「コンパクト分電盤」が一般的

- ヒューズが切れる主な原因は「電気の使いすぎ」と「ショート」

- 切れたヒューズが真っ黒に焦げている場合はショートの可能性が高い

- ヒューズを固定するネジの緩みが原因で切れることもある

- 設備全体の経年劣化がヒューズを切れやすくする一因になり得る

- 予備ヒューズがないからといって針金や硬貨で代用するのは火災に直結する大変危険な行為

- 感電や火災を防ぐ「漏電ブレーカー」の設置は現在の住宅では法的に義務付けられている

- 古い分電盤には漏電ブレーカーが設置されていない場合があるため確認が必要

- ヒューズ式からブレーカー式の分電盤へ交換する費用は55,000円程度からが目安

- 分電盤やブレーカーの交換は「電気工事士」の資格を持つ専門家への依頼が必須

- 安全で快適な電気のある暮らしを維持するためには古い電気設備の定期的な点検や更新が大切