ダイソーのネジロック剤代用術とおすすめ強度別選び方

「新しく買ったはずの棚が、なんだかもうガタつく…」「バイクに乗っていると、細かな振動でネジが緩んでこないか心配になる…」こうした日常や趣味の中で生まれるネジの緩みに関する悩みは、多くの方が一度は経験するものです。

そんな時、プロの現場でも使われている「ネジロック剤」があれば、問題を解決できるかもしれません。

できるだけ手軽に、コストを抑えて対策したいと考えると、多くの方がダイソーをはじめとする100円ショップで製品を探すのではないでしょうか。

この記事では、まずネジロック剤のダイソーなど100均での販売状況について詳しく解説し、がっかりさせないための情報を提供します。

そして、ネジロック剤どこに売ってる?という疑問に答えるべく、ホームセンターでのネジロック剤コーナン編やカインズ編を含めた主な販売店を具体的に紹介します。

さらに、いざという時に役立つ、ネジの滑り止めの代用になるものは?という賢い知識にも触れていきます。

記事の後半では、一歩進んで、初心者向けネジロック剤おすすめ製品から、専門的なネジロックの赤と青の違いは何ですか?という強度選びの核心、さらには用途で選ぶネジロック剤バイク強度の目安まで、失敗しないための知識を網羅します。

締めた後でも使えるネジロック後付け方法といったプロのテクニックも紹介し、この記事のまとめ:賢いネジロック剤ダイソーでの探し方を読み終える頃には、あなたのネジに関する不安や疑問が、確かな知識と自信に変わっているはずです。

- ダイソーにおけるネジロック剤の取り扱い状況

- ホームセンターや通販など主な購入場所

- 木工用ボンドやマニキュアを使った代用方法

- 強度や色でわかるネジロック剤の正しい選び方と使い方

ネジロック剤をダイソーで探す前に知りたいこと

- ネジロック剤のダイソーなど100均での販売状況

- ネジロック剤どこに売ってる?主な販売店

- ホームセンターのネジロック剤コーナン編

- ホームセンターのネジロック剤カインズ編

- ネジの滑り止めの代用になるものは?

ネジロック剤のダイソーなど100均での販売状況

多くの方が手軽なDIY用品を求めて足を運ぶダイソーやセリア、キャンドゥといった主要な100円ショップですが、残念ながら2025年10月時点の調査では、「ネジロック剤」や「ねじゆるみ止め接着剤」という名称の製品は販売されていません。

DIYコーナーや工具売り場はもちろん、カー用品や文具の接着剤コーナーといった関連性が高そうな場所をくまなく探しても、専門的な製品を見つけることはできませんでした。

この背景には、ネジロック剤が持つ特殊な性質が関係していると考えられます。

実は、ネジロック剤の多くは「嫌気性接着剤」と呼ばれるタイプです。

これは空気に触れている間は液体のままで、ネジを締めて金属同士が接触し、空気が遮断されることで硬化するという特殊な仕組みを持っています。

このように専門的な化学的性質を持つ製品は、一般的な木工用ボンドや瞬間接着剤に比べて需要が限定的です。

そのため、少量多品種の製品を低価格で提供する100円ショップのビジネスモデルとは、少し相性が悪いのかもしれません。

もちろん、品質管理や安全性の観点から、100円という価格で安定した性能を保証することが難しいという側面もあるでしょう。

したがって、バイクのエンジン周りやブレーキ関連といった重要保安部品、あるいは常に振動がかかる洗濯機や家具の固定など、高い信頼性と安全性が求められる用途でネジの緩み止めを考えている場合、100円ショップの製品で対応しようとすることは現実的ではありません。

ただ、これは100円ショップで手に入るアイテムが全く役に立たないという意味ではありません。

言ってしまえば、後ほど詳しく解説する特定の製品を「代用品」として活用することで、負荷の少ない箇所での応急処置や、一時的な緩み止めとして機能させることは可能です。

大切なのは、あくまで専用品ではないという点を理解し、その限界を知った上で、用途を限定して賢く利用することです。

ネジロック剤どこに売ってる?主な販売店

専用のネジロック剤は、専門性の高い製品であるため、購入できる場所はある程度決まっています。

主に以下の4つのチャネルで探すのが効率的です。

- ホームセンター:最も一般的で、DIY初心者からプロまで利用しやすい。

- バイク・自動車用品専門店:耐振動性や耐熱性に優れた製品が見つかる。

- 工具専門店:プロ仕様の高性能な製品や特殊なタイプが手に入る。

- オンライン通販サイト:品揃えが最も豊富で、価格比較やレビュー確認が容易。

ホームセンター

コーナン、カインズ、DCM、コメリといった全国展開のホームセンターは、ネジロック剤を探す上で最も身近で確実な選択肢です。

通常、接着剤や化学製品、補修材などがまとめられたコーナーに陳列されています。

実際に製品を手に取って、強度や内容量、対応するネジのサイズなどを確認できるのが大きなメリットです。

バイク・自動車用品専門店

2りんかんやナップス、イエローハット、オートバックスなど、バイクや自動車のメンテナンス用品を専門に扱う店舗でも、ネジロック剤は必ずと言っていいほど在庫があります。

特に、エンジン周りの高温になる箇所や、激しい振動に耐える必要がある箇所に使う製品を探している場合、専門店のスタッフに相談することで、より的確なアドバイスが期待できます。

工具専門店

アストロプロダクツやファクトリーギアなど、プロの整備士が利用するような工具専門店も、ネジロック剤の品揃えが充実しています。

特定の用途に特化した高性能な製品や、一般的なホームセンターでは見かけないような珍しいタイプの製品が見つかることもあります。

オンライン通販サイト

Amazon、楽天市場、MonotaROといったオンライン通販サイトの利点は、その圧倒的な品揃えと情報量にあります。

国内外のあらゆるメーカーの製品を横断的に検索し、価格を比較したり、他のユーザーによるレビューを参考にしたりしながら、じっくりと最適な製品を選ぶことが可能です。

ただし、購入前に現物を確認できない点や、急いでいる場合には配送時間が必要になる点がデメリットとして挙げられます。

ホームセンターのネジロック剤コーナン編

DIY用品からプロ向けの建築資材まで、幅広い品揃えを誇るコーナンでは、ネジロック剤は接着剤や補修・シーリング材が並ぶ専門コーナーに配置されていることがほとんどです。

このコーナーでまず探すべきは、ヘンケル社が世界的に展開するLOCTITE(ロックタイト)ブランドの製品群です。

ロックタイトはネジロック剤のパイオニアであり、業界標準ともいえる存在です。

コーナンでも、最も汎用的な中強度(青色)タイプから、強力な高強度(赤色)タイプまで、主要な製品が取り扱われている可能性が非常に高いでしょう。

コーナン実店舗を訪れる最大のメリットは、製品パッケージに記載された詳細情報を自分の目で直接確認できる点にあります。

例えば、「使用可能なネジの最大径」「硬化時間」「耐熱温度」といったスペックは、用途に適した製品を選ぶ上で非常に重要な情報です。

また、接着剤には使用期限があるため、製造年月日が比較的新しいものを選べるのも実店舗ならではの利点と言えます。

製品選びに迷った際は、知識を持った店員さんに使用目的(例:「自転車のスタンドのネジが緩むので固定したい」)を具体的に伝えることで、的確なアドバイスをもらえます。

ホームセンターのネジロック剤カインズ編

広大な売り場面積と、DIYユーザーの心をくすぐる独自の商品展開で人気のカインズも、ネジロック剤を探す際に非常に頼りになるホームセンターです。

特に大型店舗では、プロ向けの資材館が併設されていることも多く、接着剤や化学製品の品揃えは非常に充実しています。

カインズの接着剤コーナーでも、やはり中心となるのはロックタイトや3Mといった、信頼性の高い大手メーカーの製品です。

これらのメーカーは、単に強度だけでなく、粘度(液体の硬さ)や硬化速度、さらには金属以外の材質(プラスチックなど)への対応可否といった、細かいニーズに応える製品を開発しています。

カインズでネジロック剤を探す利点は、関連商品を一度にそろえられる点にもあります。

例えば、ネジロック剤を塗布する前の下準備として不可欠な、ネジ山の油分や汚れを除去するための「パーツクリーナー」や、正確な力でネジを締めるための「トルクレンチ」といった専門的な工具も、同じ店内で購入することが可能です。

これにより、正しい手順で確実な緩み止め作業を行うための準備が一度に整います。

ネジの滑り止めの代用になるものは?

専用のネジロック剤が手元になく、今すぐどうにかしたい場合や、ごく軽微な緩み止めを試してみたいという状況で、家庭にある身近なアイテムを代用品として活用する方法が知られています。

ただし、これらの方法はあくまで緊急時の応急処置であり、専門の化学製品が持つような信頼性や耐久性には遠く及ばないことを、まず十分に理解しておく必要があります。

代用品の最大のメリットは、非常に安価で手に入りやすく、誰でも手軽に試せる点にあるでしょう。

一方でデメリットは、接着力が弱く、熱や振動、水分に対して極めて脆弱であることです。

そのため、これから紹介する方法は、負荷がほとんどかからない箇所への一時的な対策に限定されるものです。

木工用ボンド

酢酸ビニル樹脂を主成分とする木工用ボンドは、水分が蒸発して乾燥すると硬化し、わずかに体積が収縮する性質を持っています。

この性質を利用して、少し緩くなった木製家具のネジ穴などに少量充填してからネジを締め込むと、隙間が埋まって摩擦抵抗が増し、緩みを軽減する効果が期待できます。

乾燥後は半透明になるため目立ちにくいという利点もあります。

しかし、この方法は木材に対してのみ有効であり、金属同士のネジにはほとんど効果がありません。

また、主成分が水性であるため耐水性は皆無であり、屋外や水回りでの使用には全く向きません。

マニキュア(透明トップコート)

ニトロセルロースなどを主成分とするマニキュアは、含まれている溶剤が蒸発することで、硬い皮膜を形成します。

この原理は、特にメガネの丁番(ヒンジ)部分や、リモコンの電池蓋といった微小なネジの緩み止めに応用することが可能です。

ネジ山に薄く塗布し、乾燥させてから締め込むことでネジの回転にわずかな抵抗が生まれ、自然に緩んでくるのを防ぎます。

ただし、注意点として、塗布する相手の素材、特にプラスチックの種類によっては溶剤が悪影響を及ぼし、素材を傷めてしまう可能性があります。

また、厚く塗りすぎるとネジがうまく締まらなくなったり、無理に回してネジの頭を破損させたりする原因にもなり得ます。

繰り返しますが、これらの方法はあくまで仮の対策です。

前述の通り、バイクや自動車、人の体重がかかる椅子や棚など、万が一緩んだ場合に危険が生じる可能性のある箇所には、絶対に使用しないでください。

確実な安全を確保するためには、手間やコストを惜しまず、必ず用途に適した正規のネジロック剤を使用することが不可欠です。

数百円の投資で得られる安心と信頼性は、代用品で得られる一時的な効果とは比較にならないほど価値が高いと言えるでしょう。

ネジロック剤ダイソー以外の選択肢と正しい使い方

- 初心者向けネジロック剤おすすめ製品

- ネジロックの赤と青の違いは何ですか?

- 用途で選ぶネジロック剤バイク強度の目安

- 締めた後でも使えるネジロック後付け方法

- まとめ:賢いネジロック剤ダイソーでの探し方

初心者向けネジロック剤おすすめ製品

数多く存在するネジロック剤の中から、DIYの第一歩としてどの製品を選べば良いか、迷ってしまうのは当然のことです。

そのような初心者の方には、まず最も汎用性が高く、幅広い用途に対応できる「中強度」タイプの製品を選ぶことをお勧めします。

高強度のものは一度固定すると取り外しに熱を加える必要があるなど専門的な作業が求められ、逆に低強度のものは振動が大きい箇所では緩んでしまう可能性があるため、まずはバランスの取れた中強度が最適解となるでしょう。

その代表格と言えるのが、接着剤の世界的トップブランドであるLOCTITE(ロックタイト)の品番「243」です。この製品は液体の色が青いことから「青ロック」の愛称で広く知られており、プロの整備士からDIY愛好家まで、絶大な信頼を得ています。

最大の理由は、ネジの緩みを確実に防ぐ十分な固定力を持ちながらも、スパナやレンチといった一般的な工具で取り外すことができる、という絶妙な性能バランスにあります。

これにより、定期的なメンテナンスで再び分解する可能性がある箇所、例えば自転車のサドル調整ネジやバイクのミラーの固定部分などにも安心して使用することが可能です。

さらに、この製品はネジ山に残った油分の上からでも効果を発揮する「耐油性」を備えている点も、初心者にとって心強いメリットとなります。

加えて、ネジ部分の隙間を埋めて硬化するため、水や湿気の侵入を防ぎ、ネジの腐食や錆の発生を抑制するシール材としての役割も果たしてくれます。

このように、緩み止めと錆止めという二つの重要な役割を一本でこなせるため、工具箱に常備しておけば様々な場面で活躍することになります。

一方で、もう一つの有力な選択肢として挙げられるのが、粘着テープなどで有名な化学メーカー3M(スリーエム)が販売する「スコッチウェルド ねじゆるみ止め用接着剤」シリーズです。

こちらもロックタイトと同様に強度別に製品が体系化されており、TL42Jといった品番で中強度タイプが用意されています。

長年の研究開発に裏打ちされた高い品質は、ロックタイト製品と比較しても遜色ありません。

入手しやすい方や、ブランドの好みで選んでも、まず失敗することはないでしょう。

いずれにしても、初めてネジロック剤を試すのであれば、まずはこれらの信頼できるメーカーの「中強度」製品から始めてみることをお勧めします。

一本持っておくだけで、DIYの作業品質と安全性を大きく向上させることができるはずです。

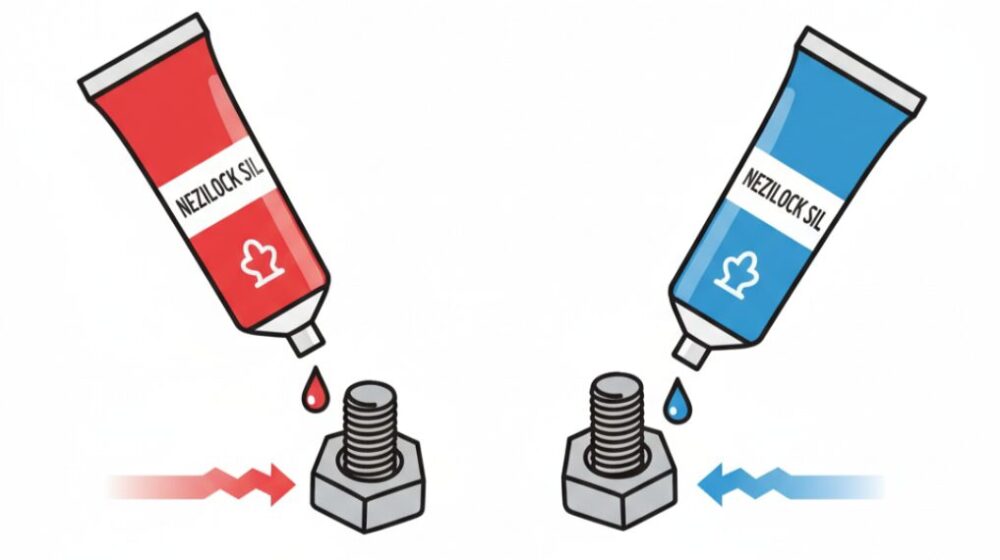

ネジロックの赤と青の違いは何ですか?

ネジロック剤、特にロックタイト製品のカラフルな液色は、単なるデザインではなく、その製品の「強度」と「用途」を直感的に識別するための重要な役割を担っています。中でも最も基本となるのが「青」と「赤」の違いで、これを誤って使用すると、後で大変な苦労をすることになりかねません。

| 色 | 強度レベル | 通称・目的 | 主な用途例 | 取り外し方法 | 注意点 |

| 紫 | 低強度 | 小ねじ用 | メガネ、PC、精密機器の小径ネジ | 通常の工具で容易に可能 | 小さなネジの頭を傷めずに外せる |

| 青 | 中強度 | 取り外し可能 | ほとんどのDIY、家具、バイク外装、点検で外すボルト | 通常の工具で可能 | 最も汎用性が高い標準タイプ |

| 赤 | 高強度 | 永久固定 | エンジン内部、重要保安部品、プレス圧入部の固定 | 250℃前後に局部加熱が必要 | 安易な使用は絶対NG |

中強度(青色)

「取り外し可能」な緩み止めです。

振動はしっかり抑えたい、でも後々のメンテナンスや部品交換のために分解もしたい、というニーズに完璧に応えます。

家庭内のほとんどの用途や、自動車・バイクの日常的なメンテナンスでは、まずこの青色タイプを選んでおけば間違いありません。

高強度(赤色)

高強度(赤色)タイプの使用は慎重に!

赤色のネジロック剤は「永久固定」を目的としています。一度硬化すると、人間の力や通常の工具ではまず外せません。分解するには接合部をバーナーやヒートガンで250℃前後の高温に加熱し、接着剤を軟化させる特殊な作業が必要です。これを無理に行うと、ネジの頭をなめたり、最悪の場合は部品そのものを破壊してしまう危険性があります。サービスマニュアルで明確に指示されている場合などを除き、安易な使用は絶対に避けてください。

このように、青色と赤色には明確な役割の違いがあります。

使用する箇所の「将来的な分解の必要性」をよく考えて、適切な強度を選ぶことが、ネジロック剤を使いこなす上で最も大切なポイントです。

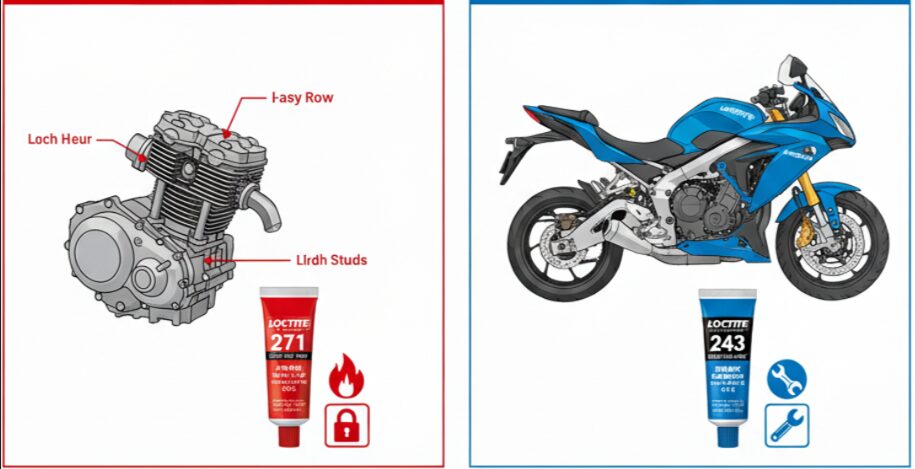

用途で選ぶネジロック剤バイク強度の目安

絶えずエンジンの微振動や路面からの衝撃にさらされるバイクにとって、ネジの緩みは性能低下だけでなく、重大な事故にも直結しかねない深刻な問題です。

そのため、適切なネジロック剤の選択と使用は、安全なバイクライフを送る上で非常に重要なメンテナンス項目となります。

中強度(青色)が推奨される箇所

定期的な点検、清掃、部品交換などで、将来的に取り外すことが前提となるボルトやナットには、中強度タイプを使用するのが基本です。

- ブレーキキャリパーのマウントボルト、パッドピン:ブレーキパッド交換時に必ず外す部分です。

- ディスクローターの固定ボルト:タイヤ交換やローター交換時に外します。

- カウルやフェンダーなどの外装パーツのネジ:整備で頻繁に着脱します。

- ステップやレバー類の固定ボルト:ポジション調整や交換で外す可能性があります。

これらの箇所に高強度タイプを使ってしまうと、いざメンテナンスをしようとした際にボルトが外せず、作業が行き詰まってしまいます。

高強度(赤色)を検討する箇所

原則として、エンジンのオーバーホールなど、大掛かりな分解作業を行わない限り触ることのない、重要保安部品の固定に使用されます。

- エンジンのクランクケース合わせボルト

- サスペンションのスタッドボルト

- フレームにエンジンを搭載する際のマウントボルト

これらの箇所は、走行中に万が一緩んでしまうと、文字通りバイクが分解しかねないほど危険な部分です。

しかし、これらの箇所へのネジロック剤の使用や強度の選定は、メーカー発行の「サービスマニュアル」に厳密に定められていることがほとんどです。

安易な自己判断で高強度タイプを使用するのではなく、必ずマニュアルの指示に従うか、信頼できるプロの整備士に相談することが、安全を確保する上で絶対のルールです。

締めた後でも使えるネジロック後付け方法

「しまった、ネジロック剤を塗り忘れて組み立ててしまった」「この締結済みのネジ、後から緩まないか心配になってきた」といった状況は、DIYやメンテナンスにおいて意外と多く発生します。

一度組み立てた部品を再び分解するのは手間がかかりますし、場合によっては部品を傷つけるリスクも伴います。

そのような場面で活躍するのが、「後浸透(Wicking Grade)」タイプと呼ばれる特殊なネジロック剤です。

このタイプの製品は液体の色が緑色であることが多く、「緑ロック」とも呼ばれます。

最大の特徴は、水のようにサラサラとした非常に低い粘度にあります。

この極めて低い粘性のおかげで、すでに締め付けられているネジの頭と部材のわずかな隙間に液体を垂らすだけで、毛細管現象(細い管状の隙間を液体が自然に吸い上げられていく現象)によって、ネジ山の奥深くまで染み込んでいきます。

そして、前述の通り、ネジロック剤は空気が遮断されることで硬化する嫌気性の性質を持っているため、浸透した液体がネジ山の内部で硬化し、しっかりと緩み止め効果を発揮するのです。

つまり、分解することなく、外側から塗布するだけでネジの緩みを予防できる画期的な方法と言えます。

ただし、この後浸透タイプには注意点も存在します。

多くは低強度から中強度に設定されており、強力な固定を目的としたものではありません。

主な用途は、一度位置決めした調整ネジの固定や、電気部品の小さなネジ、振動で緩みやすいカバー類の固定など、比較的小さなネジの緩み止めやシール(隙間を埋める)目的です。

そのため、高い締め付けトルクが必要な箇所や、大きな負荷がかかる構造部品への使用は避けるべきでしょう。

このように言うと万能ではないように聞こえるかもしれませんが、キャブレターの調整ネジを固定したり、基板に取り付けられたネジを後からロックしたりと、その用途は多岐にわたります。

分解の手間を省き、作業の確実性を高めてくれるこの後浸透タイプは、工具箱に一つ備えておくと非常に心強い存在となるはずです。

後浸透タイプの有効な使用シーン

- 分解せずに固定力をアップさせたい:組み立て済みの精密機器や、一度位置決めをしたら動かしたくない調整ネジなど。

- 塗布しにくい微小なネジ:電気コネクターの固定ネジや、キャブレターのパイロットスクリューなど、事前に塗布するのが難しい箇所。

- ネジロック剤の塗り忘れ:組み立て作業の最終確認段階で、塗り忘れに気づいた箇所のリカバリー。

この後浸透タイプを使用する際のコツは、塗布する前にパーツクリーナーやアルコールなどを使って、ネジ周辺の油分や汚れを徹底的に除去しておくことです。

油分が残っていると、接着剤がうまく浸透せず、期待した効果が得られない場合があります。

塗布後は、製品に記載されている硬化時間を守り、接着剤が完全に固まるまで衝撃を与えないようにすることも大切です。

このテクニックを知っておけば、メンテナンスの幅が大きく広がります。

まとめ:賢いネジロック剤ダイソーでの探し方

- ダイソーなどの100円ショップでは専用のネジロック剤は販売されていない

- ネジロック剤の主な購入場所はホームセンター、バイク用品店、通販サイトである

- 緊急時や軽負荷の箇所であれば木工用ボンドやマニキュアが代用品になり得る

- 代用品は接着力や耐久性が低いため安全性が求められる箇所には絶対に使用しない

- 初心者が最初に買うべきは最も汎用性の高い中強度(青色)のネジロック剤

- 定番製品であるロックタイト243は初心者にも扱いやすく信頼性が高い

- ネジロック剤の液体の色は主に強度を示しており、選択の重要な基準となる

- 青色は中強度で、一般的な工具を使えば取り外しが可能

- 赤色は高強度で、原則として取り外さない永久固定を目的とした箇所に使う

- 赤色で固定したネジを安全に取り外すには250℃前後の局部加熱という特殊な作業が必要

- バイクのメンテナンスではパーツの役割を理解し、適切に強度を使い分けることが安全の鍵

- 定期的に分解・点検する場所には必ず中強度(青)を使用する

- エンジン内部などの重要部品には高強度(赤)が使われることもあるが、マニュアルの確認が必須

- 後浸透タイプ(緑色)という特殊な製品を使えば、締めた後からでも緩み止め対策が可能

- 最終的に、用途や求める信頼性に応じて、100円ショップで手に入る代用品と専門店で購入する正規の製品を賢く使い分けるのが最も良い方法