べたつかないビニールテープ決定版!原因と代替品

普段の生活やDIY、業務での作業中に何かと出番の多いビニールテープ。その手軽さから、工具箱に必ず一つは入っているという方も多いでしょう。しかし、久しぶりに使おうと手に取ったり、長期間貼っていたテープを剥がそうとしたりした時に、テープ側面や対象物がネバネバ、ベタベタになっていて、不快な思いをした経験はありませんか。その粘着物は手や道具につき、作業を中断させる厄介な存在です。

この記事では、多くの方が一度は経験するビニールテープのベタつき問題を根本から解決します。

まず、ビニールテープがベタベタするのはなぜ?という基本的な疑問に、粘着剤の化学的な性質から深く掘り下げてお答えします。その上で、時間が経ってもベタベタしないテープとは一体どのような仕組みを持つ製品なのかを具体的に紹介します。さらに、すでにお困りの方のために、発生してしまったビニールテープのベタベタを取る方法は?という実践的な対処法も、注意点を含めて詳しく解説しますので、ご安心ください。

記事の後半では、べたつかないテープの具体的な選択肢を広げるため、べたつかないテープの種類を解説し、プロの現場でも愛用される特徴的なアセテートテープの実力や、車で使えるハーネス テープはベタつかないのか、また使いやすいべたつかない テープ透明タイプにはどんな製品があるのかを、それぞれのメリット・デメリットを交えながら深掘りします。さらに、べたつかない テープは100均で買える?といった、コストを意識した身近な疑問にもしっかりとお答えします。

この記事を最後までお読みいただくことで、ビニールテープの選び方と注意点を学び、ご自身の用途や目的に合った最適なべたつかないビニールテープの選び方が明確になります。テープ選びの失敗や後悔をなくし、快適な作業を実現するための知識がここにあります。

- ビニールテープがべたつく根本的な原因

- べたつきを防ぐテープの種類とその仕組み

- 用途に合わせた最適なテープの選び方

- 発生してしまったべたつきの除去方法

べたつかないビニールテープの基礎知識

- ビニールテープがベタベタするのはなぜ?

- 時間が経ってもベタベタしないテープとは

- 劣化したビニールテープの選び方と注意点

- べたつかないテープの種類を解説

- ビニールテープのベタベタを取る方法は?

ビニールテープがベタベタするのはなぜ?

ビニールテープが時間と共にベタベタとした不快な状態になる根本的な原因は、テープの粘着層に使われている「粘着剤」の化学的な劣化にあります。特に、一般的に安価で広く流通しているビニールテープの多くには、「ゴム系粘着剤」が採用されており、この粘着剤の性質がベタつきの直接的な引き金となっています。

ゴム系粘着剤は、天然ゴムを主成分とし、粘着力を高めるための粘着付与剤(タックファイヤー)などを混ぜ合わせて作られています。初期の接着力に優れ、コストを抑えられるため多くのテープに使用されていますが、その反面、化学的に不安定で、外部からの影響を受けやすいという大きな弱点を抱えています。

- 熱: 温度が上昇すると粘着剤の粘度が低下し、液体のように柔らかくなります。これにより、テープの側面から粘着剤が溶け出してきます。

- 紫外線: 太陽光に含まれる紫外線は、ゴムの分子構造(ポリマー鎖)を破壊するエネルギーを持っています。これにより粘着剤の凝集力が失われ、液状化が進行します。

- 空気(酸素): 長時間空気に触れることで酸化が進み、粘着剤の柔軟性が失われて硬化したり、逆に分解が進んでベタつきを発生させたりします。

これらの要因が複合的に作用することで、粘着剤は本来の固形状態を維持できなくなり、分解・液化してしまいます。この液化した粘着剤が、あの不快なベタベタの正体です。特に、屋外や車内など過酷な環境に晒される場所では、この劣化が著しく早く進む傾向にあります。

時間が経ってもベタベタしないテープとは

時間が経過しても粘着剤の劣化によるベタつきが発生しないテープ、その代表格が「自己融着テープ」です。このテープは、ビニールテープのように粘着剤で貼り付くのではなく、テープの素材自体が持つ特殊な性質を利用して物体を固着させる、全く新しい発想の製品です。

自己融着テープの主成分は、ブチルゴムやシリコンゴムといった合成ゴムです。製造段階でゴムを完全には硬化させず、半ば未硬化の状態に保たれています。そして、テープの表面には、テープ同士が保管中にくっついてしまわないように、薄い剥離フィルムが貼られているか、特殊な薬品が塗布されています。

このテープを使用する際は、テープを元の長さの2倍程度に強く引き伸ばしながら対象物に巻き付けていきます。この「引き伸ばす」という行為が、自己融着のスイッチを入れる重要なアクションになります。

テープを引き伸ばすことで、表面の剥離フィルムや薬品層が破れ、内部の未硬化のゴム分子が活性化します。その状態でテープ同士を重ね合わせると、活性化した分子がお互いに結びつき、化学的に一体化(架橋反応)を始めます。これを「融着」と呼びます。

巻き終えてから数時間で融着は安定し、最終的には継ぎ目のない一つのゴムの塊のようになります。

この仕組みにより、水や空気を完全にシャットアウトする強力な保護層を形成できます。粘着剤を一切使用していないため、経年劣化で粘着剤が溶け出す心配は皆無です。この特性から、屋外の電線ケーブルの接続部や、水道管の応急処置など、高い耐久性と信頼性が求められる場面で絶大な効果を発揮します。ただし、一度融着すると剥がすのが非常に困難なため、頻繁に取り外す箇所には不向きです。

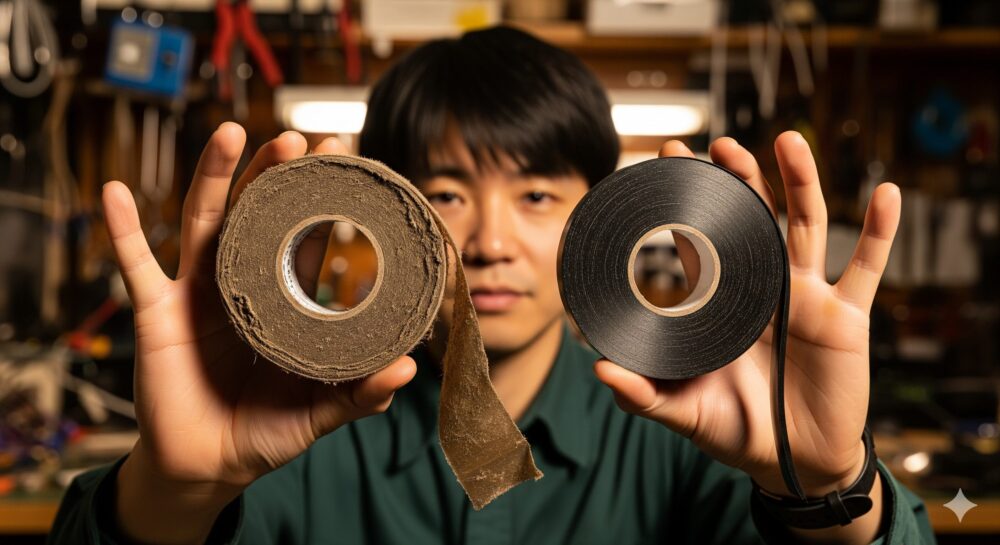

劣化したビニールテープの選び方と注意点

「劣化したビニールテープ」を積極的に選ぶことはありませんが、購入時にすでに劣化が始まっている製品を避けたり、手持ちのテープを劣化させないように管理したりすることは非常に大切です。ここでは、そのための具体的な選び方と注意点について解説します。

購入時に劣化の兆候を見抜くポイント

店舗でビニールテープを選ぶ際には、以下の点を確認することで、劣化している可能性のある製品を避けることができます。

- 側面の確認: テープの側面(断面)を見て、粘着剤が染み出してテカっていたり、ホコリが付着して黒ずんでいたりするものは、すでに劣化が始まっているサインです。

- 保管状況の確認: 屋内の直射日光が当たる場所や、照明器具の真下など、高温になりやすい場所で長期間陳列されている製品は避けた方が賢明です。

- 製造日の確認: 製品によってはパッケージに製造年月日が記載されている場合があります。可能な限り、製造から時間の経っていない新しい製品を選びましょう。

テープを劣化させないための正しい保管方法

購入したテープの性能を長く維持するためには、適切な保管が不可欠です。

- 場所: 直射日光が当たらない、湿度の低い冷暗所。

- 包装: 購入時のビニール包装やケースは、使用する直前まで剥がさない。空気に触れる面積を最小限に抑えることが劣化防止に繋がります。

- 保管方法: テープを横に寝かせるのではなく、立てて保管することで、自重で粘着剤が側面に染み出すのを防ぎます。

- 温度管理: 車内など、高温になりがちな場所での長期保管は絶対に避けてください。

これらの点を守るだけで、テープの寿命は大きく延び、「いざという時にベタベタで使えない」という最悪の事態を防ぐことができます。

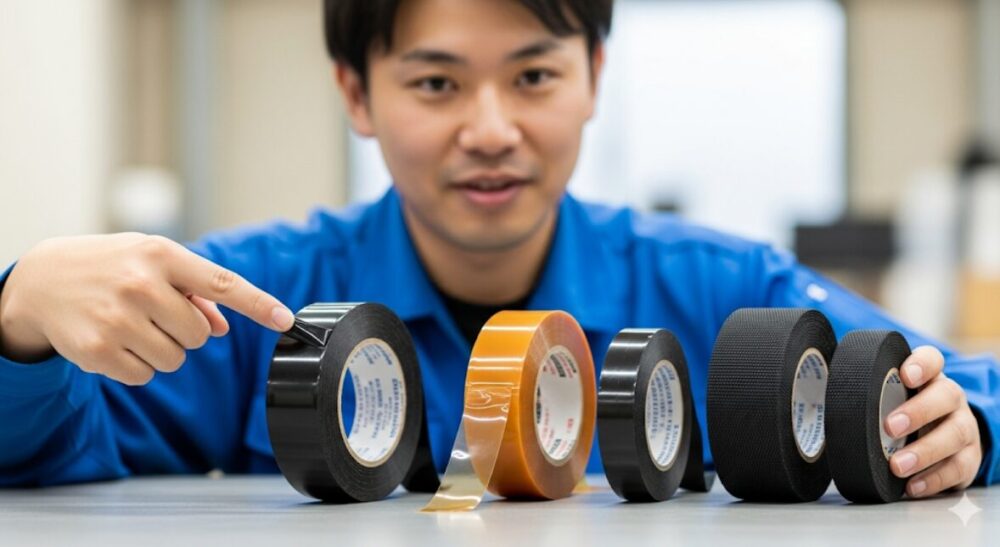

べたつかないテープの種類を解説

ビニールテープのベタつき問題を解決するためには、用途に応じて適切な代替テープを選ぶことが重要です。ここでは、代表的な3種類の「べたつかないテープ」の特徴を比較し、それぞれの違いを明確にします。

| テープの種類 | 主な素材 | 接着の仕組み | 主な特徴 | 主な用途 | 価格帯の目安 |

| 自己融着テープ | ブチルゴム、シリコンゴム | テープ同士の融着(粘着剤なし) | 防水性・絶縁性に非常に優れる。伸縮性が高い。一度融着すると剥離困難。 | 電気配線の絶縁、水道管の水漏れ補修、屋外での結束・保護 | 中〜高 |

| アセテートテープ | アセテート布 | アクリル系粘着剤 | 手で切れる。柔軟で凹凸になじむ。耐腐食性。糊残りが少ない。 | 電子部品の絶縁・固定、ワイヤーハーネスの結束 | 中 |

| ハーネステープ | 不織布、PVC | 弱粘着性の粘着剤 | べたつきが極めて少ない。耐摩耗性、耐熱性、異音防止効果。 | 自動車や産業機械の配線結束、保護 | 中 |

自己融着テープ

前述の通り、粘着剤に頼らずテープ自体が一体化するタイプです。最も確実な防水・絶縁性能を求める場合に最適ですが、あくまでテープ同士しか接着しないため、平面に何かを貼り付けるといった用途には使えません。

アセテートテープ

粘着剤は使用しますが、劣化しにくいアクリル系を採用しているため、長期間経過してもベタつきにくいのが特徴です。布製ならではの作業性の高さが魅力で、細かい作業や複雑な形状への巻きつけに適しています。

ハーネステープ

自動車の配線保護という特殊な目的に特化しており、後々のメンテナンス性を考慮して、意図的に粘着力を抑え、べたつかないように設計されています。配線を束ねるだけでなく、振動による異音を防ぐ緩衝材としての役割も果たします。

これらのテープの特性を理解し、目的や環境に合わせて使い分けることが、テープ選びで失敗しないための鍵となります。

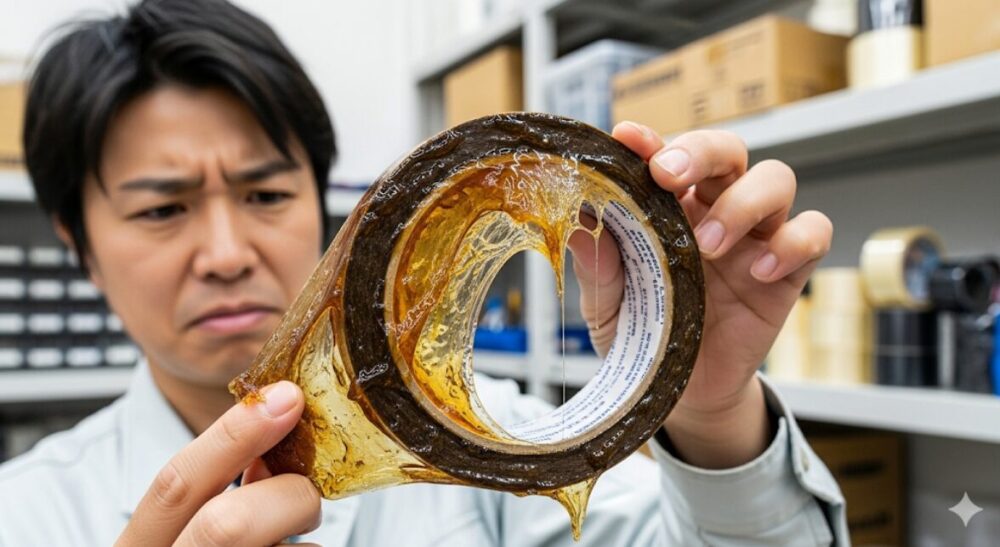

ビニールテープのベタベタを取る方法は?

すでに机や工具、ケーブルなどに付着してしまったビニールテープの頑固なベタベタ。これを除去するには、粘着剤の成分を溶かすことができる溶剤を使用するのが最も効果的です。ただし、対象物の素材を傷める可能性があるため、作業は慎重に行う必要があります。

【重要】作業前の注意点

- 必ず目立たない場所で試す: これから紹介する方法を試す前には、必ず対象物の隅など、目立たない場所で変色や変質が起きないかを確認してください。

- 換気を十分に行う: 溶剤の多くは揮発性が高く、特有の匂いがあります。作業中は窓を開けるなどして、必ず換気を確保してください。

- 火気に注意する: アルコールや灯油などは引火性が高いため、作業場所の近くでは絶対に火気を使用しないでください。

- 保護具を着用する: 肌が弱い方は、ゴム手袋などを着用して作業することをお勧めします。

方法1:市販のシール剥がし剤・ラベル剥がし剤

最も手軽で安全性が高い方法です。ホームセンターや文具店、100円ショップなどで入手できます。主成分は柑橘系のリモネンやアルコールで、粘着剤を効果的に溶解します。

- ベタつき部分にスプレーまたは液体を塗布します。

- 製品の指示に従い、数分間放置して粘着剤に浸透させます。

- プラスチック製のヘラや不要なカード、乾いた布で、溶けた粘着剤を擦り取ります。

- 最後に、水拭きや中性洗剤で仕上げ拭きをします。

方法2:アルコール類(エタノール)

消毒用エタノールや無水エタノールが有効です。薬局やドラッグストアで手に入ります。

- 乾いた布にアルコールをたっぷりと染み込ませます。

- ベタつき部分を根気よく、円を描くように擦ります。

- 粘着剤が布に移っていくので、布のきれいな面を使いながら作業を繰り返します。

- プラスチックや塗装面は、表面を溶かしたり曇らせたりする可能性があるので特に注意が必要です。

方法3:その他の方法

- 消しゴム: 範囲が狭く、軽いベタつきであれば、プラスチック消しゴムで擦ることで除去できる場合があります。

- ハンドクリーム・食用油: 油分が粘着剤を浮かせる効果があります。ベタつき部分に塗り込み、しばらく放置した後に布で拭き取ります。ただし、油分が残るため、後処理として石鹸や洗剤での洗浄が必要です。

べたつかないビニールテープの代替品紹介

- 特徴的なアセテートテープの実力

- 車で使えるハーネス テープはベタつかない

- 使いやすいべたつかない テープ 透明タイプ

- べたつかないテープは100 均で買える?

- 最適なべたつかないビニールテープの選び方

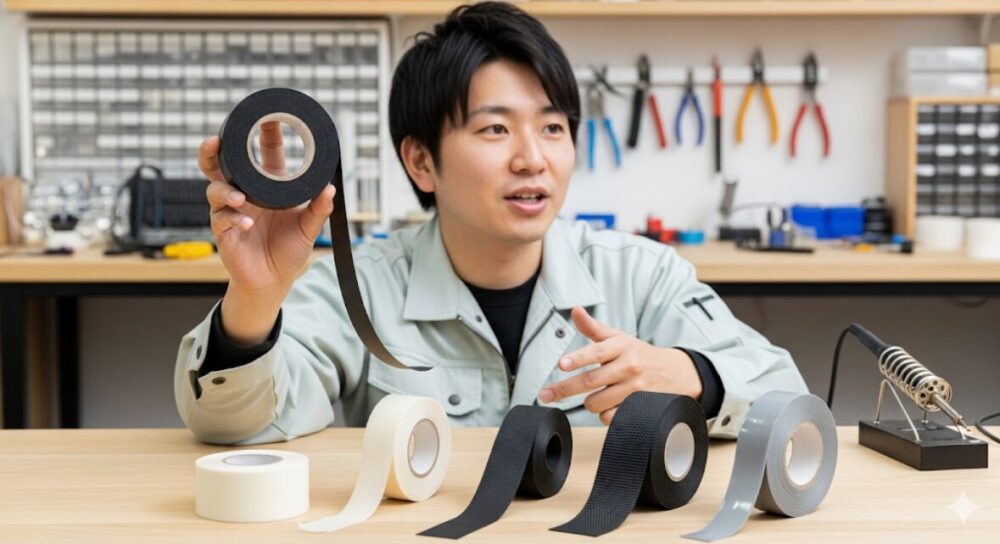

特徴的なアセテートテープの実力

アセテートテープは、その優れた作業性と信頼性から、特に電気・電子機器の内部など、精密な作業が求められるプロの現場で長年にわたり使用されてきました。その実力は、基材である「アセテートクロス」と、粘着剤である「アクリル系粘着剤」の組み合わせによって生まれます。

基材「アセテートクロス」がもたらす優れた作業性

アセテートテープの基材は、ビニール(PVC)ではなく、アセテート繊維で織られた布です。この布製基材が、他のテープにはない数々の利点をもたらします。

- 卓越した柔軟性(追従性): 非常にしなやかで、ケーブルの分岐部や電子部品の凹凸など、複雑な形状にも吸い付くようにフィットします。これにより、隙間なく確実に絶縁・保護することが可能です。

- 優れた含浸性: トランスやコイルの製造工程で使われる絶縁ワニス(樹脂)をよく吸収し、一体化しやすい性質を持っています。これにより、部品の信頼性を高めることができます。

- 手切れ性の良さ: 最大の特長の一つが、ハサミを使わずに手で簡単に、しかもきれいに切れることです。これにより、工具の持ち替えが不要になり、作業効率が劇的に向上します。

粘着剤「アクリル系」がもたらす高い信頼性

粘着剤には、ビニールテープに多いゴム系ではなく、耐熱性、耐候性に優れたアクリル系粘着剤が主に使用されます。これにより、長期間にわたる使用でも粘着剤の劣化が少なく、ベタつきや糊残りの発生を大幅に抑制します。

アセテートテープのメリット

- 手で簡単に切れるため作業効率が良い

- 柔軟で凹凸面への追従性が高い

- 経年劣化によるベタつきが非常に少ない

- 糊残りが少なく、貼り直しやメンテナンスが容易

アセテートテープのデメリット

- 一般的なビニールテープより価格が高い

- ビニールテープほどの伸縮性はない

- 防水性能は自己融着テープに劣る

これらの特性から、アセテートテープは単なる結束テープとしてだけでなく、部品の性能を最大限に引き出すための機能性材料として、その実力を発揮しています。

車で使えるハーネステープはベタつかない

結論から言うと、自動車専用に設計されたハーネステープは、意図的にべたつかない、あるいはべたつきが極めて少ないように作られています。これは、自動車という特殊な環境下での使用と、将来的なメンテナンス性を深く考慮した結果です。

一般的なビニールテープを自動車の配線に使用すると、エンジンルームの熱や経年劣化で粘着剤が溶け出し、配線がベタベタの大惨事になります。そうなると、修理や部品交換の際に、そのベタつきを除去するだけで多大な時間と労力がかかってしまいます。ハーネステープは、そうした問題を未然に防ぐために開発されました。

主なハーネステープの種類と用途

- 布製(不織布)ハーネステープ:

- 特徴: 表面がフェルトのように柔らかく、クッション性があります。耐熱性、耐摩耗性、耐油性に優れています。

- 主な用途: エンジンルーム内やダッシュボード裏など、高温になりやすく、振動や他の部品との擦れが発生しやすい箇所の配線保護に使われます。配線が振動して内装パネルなどに当たり、カタカタと音を出す「異音(ビビリ音)」を防止する効果が非常に高いのが特徴です。

- ビニール(PVC)製ハーネステープ:

- 特徴: 見た目は一般的なビニールテープに似ていますが、粘着剤の配合が異なります。粘着力を抑え、糊残りがしにくい特殊な粘着剤が使われています。

- 主な用途: ドアの内部やフロアカーペットの下など、熱の影響が少なく、防水性が求められる場所の配線結束に使われます。

DIYでカーオーディオやドライブレコーダーなどを取り付ける際に、これらの専用ハーネステープを使用することで、仕上がりの美しさだけでなく、長期的な信頼性と安全性が格段に向上します。

使いやすいべたつかないテープ透明タイプ

べたつかないテープの中でも、補修箇所を目立たせたくない、あるいは元のデザインを活かしたいというニーズに応えるのが、透明タイプの「シリコン自己融着テープ」です。これは、べたつかないという機能性と、デザイン性を両立させる優れた選択肢と言えます。

主成分であるシリコンゴムの特性により、半透明または完全に透明な製品が製造可能です。このテープは、黒いブチルゴム系の自己融着テープが持つ基本的な性能を網羅しつつ、シリコンならではのさらに高い性能を発揮します。

| 比較項目 | シリコン自己融着テープ(透明タイプ) | ブチルゴム自己融着テープ(黒色) |

| 透明性 | ◎(半透明〜透明) | ×(不透明) |

| 耐熱温度 | ◎(例: -50℃ 〜 260℃) | ◯(例: -10℃ 〜 80℃) |

| 耐寒温度 | ◎ | ◯ |

| 耐候性・耐UV性 | ◎(非常に優れる) | ◯(優れる) |

| 価格 | △(高価) | ◯(比較的安価) |

透明タイプが活躍する具体的なシーン

- デザイン家電のコード補修: スタイリッシュな照明器具やオーディオ機器の白いケーブルなどが裂けてしまった際に、黒いテープでは目立ちすぎてしまいます。透明タイプなら、補修箇所を最小限に目立たなくできます。

- 水槽や屋外アクアリウムの配管: 水中のポンプやフィルターに繋がるクリアホースの補修・防水に最適です。景観を損ねることなく、確実な防水処理が可能です。

- 自転車のフレーム保護: ケーブルがフレームに当たって傷がつくのを防ぐため、保護シール代わりに巻き付けることができます。透明なので、フレームのデザインを隠しません。

- ガラス製品やアクリル製品の応急処置: ひびが入ったガラス製品やアクリルケースの応急的な補強・飛散防止にも役立ちます。

このように、機能性だけでなく見た目も重視したい場合には、シリコン自己融着テープの透明タイプが非常に使いやすく、最適な解決策となります。

べたつかないテープは100 均で買える?

近年、ダイソー(Daiso)やセリア(Seria)、キャンドゥ(Can Do)といった大手100円ショップでも、「自己融着テープ」をはじめとする、べたつかないテープが販売されるようになりました。DIYや家庭でのちょっとした修繕を手軽に行いたいユーザーにとって、非常に魅力的な選択肢となっています。

ただし、100円ショップの製品を選ぶ際には、ホームセンターなどで販売されている専門メーカーの製品との違いを理解しておくことが大切です。

100円ショップの製品:

- メリット: 圧倒的に安価で、少量から試せる。

- デメリット: 長さが短い(例: 1.5m〜3m程度)、幅が狭い、耐熱・耐電圧などの詳細なスペック表記がない場合がある。

専門メーカーの製品:

- メリット: 長さや幅のバリエーションが豊富。JIS規格適合品など、性能が保証されている製品が多い。高い耐久性と信頼性。

- デメリット: 価格が高い。

100円ショップのテープが適している用途

- 充電ケーブルやイヤホンコードの根元の断線予防・補強

- 工具のグリップ部分の滑り止め

- 蛇口からのポタポタといった、ごく軽微な水漏れの応急処置

- 自己融着テープを初めて使う際の「お試し」として

専門メーカーのテープを選ぶべき用途

- 屋外で長期間使用する電線の絶縁処理

- 高い水圧がかかる水道管の本格的な補修

- 安全性が最優先される電気工事全般

- 業務用での使用

結論として、100円ショップのべたつかないテープは、「家庭内の非重要箇所の軽微な補修」にはコストパフォーマンスが非常に高く、便利な存在です。一方で、高い信頼性や安全性が求められる重要な箇所には、実績のある専門メーカーの製品を使用するのが賢明な判断と言えるでしょう。

最適なべたつかないビニールテープの選び方

- ビニールテープのベタつきは熱・紫外線・空気によるゴム系粘着剤の劣化が主な原因

- べたつかないテープの筆頭は粘着剤を使用しない「自己融着テープ」

- 自己融着テープは2倍程度に引き伸ばしながら巻きつけることで素材同士が一体化する

- 一度融着すると剥がせないため、頻繁に着脱する箇所の仮止めには不向き

- 自己融着テープには汎用性が高い「ブチルゴム系」と、耐熱・耐寒性に優れた「シリコン系」がある

- 屋外での長期使用、確実な防水、本格的な電気絶縁には自己融着テープが最適

- べたつきにくい粘着剤を使ったテープなら「アセテートテープ」が有力な選択肢

- アセテートテープは布製で手切れ性が良く、しなやかで凹凸面にもよくなじみ作業性に優れる

- 自動車の配線結束には専用の「ハーネステープ」を使用するのが基本

- ハーネステープは糊残りが極めて少なく、配線保護や異音防止にも効果を発揮する

- 補修箇所を目立たせたくない場合は、透明タイプの「シリコン自己融着テープ」が最適

- シリコンテープは非常に広い温度範囲に対応し、耐候性にも優れデザイン性を損なわない

- 自己融着テープは100円ショップでも購入可能で、家庭での軽微な補修に便利

- 100円ショップ製品は長さが短い傾向にあり重要箇所の補修には専門メーカー品が推奨される

- テープ選びは、使用する「場所」、求める「機能」、そして「将来のメンテナンス性」を総合的に考えて判断することが重要