テスターの電圧測定原理を解説!アナログとデジタルの違い

テスターを使って電圧を測定しようとした時、「なぜ針が動くのだろう?」「この数字はどうやって表示されているのだろう?」と、その内部の仕組みについて疑問に思ったことはありませんか。電気という目に見えないものを可視化してくれる便利な道具ですが、その原理は意外と知られていません。

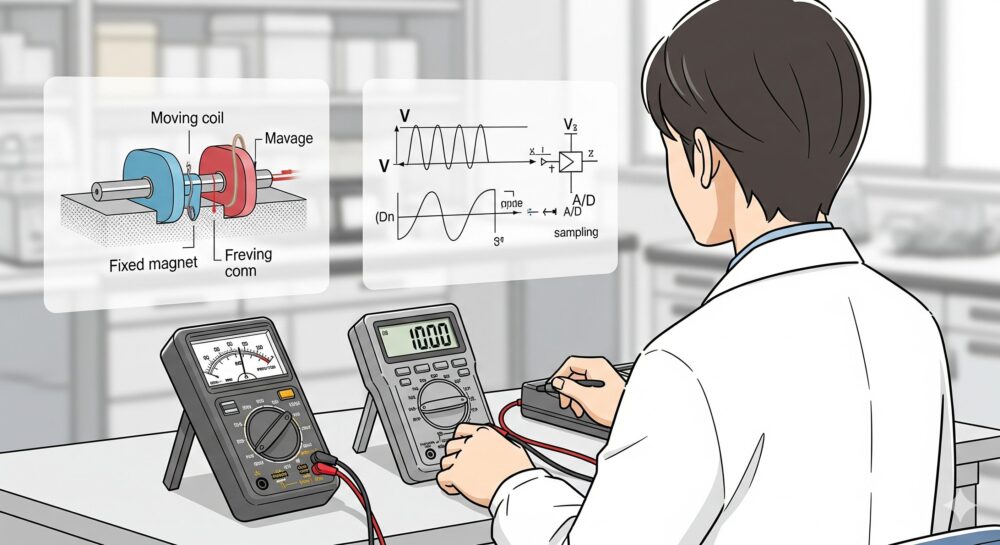

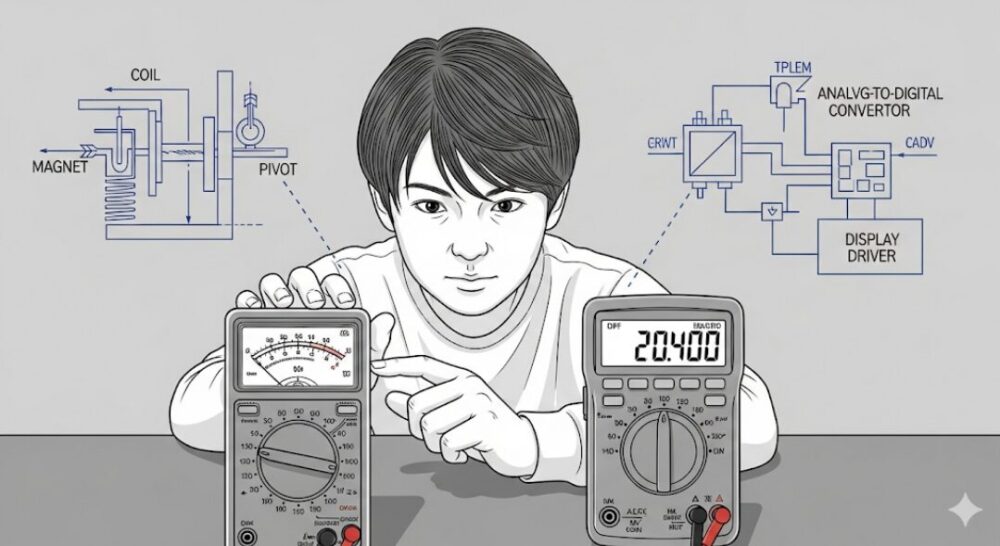

実は、昔ながらのアナログテスターと、現在主流のデジタルテスターとでは、電圧を測定する原理が根本的に異なります。例えば、アナログテスターの基本は電流計であり、基礎となる直流電流計の仕組みを巧みに応用しています。そして、倍率器で測定レンジを拡大する工夫がされている一方で、時として測定誤差を生む内部抵抗の存在という弱点も抱えています。

一方、デジタルテスターは電圧計が基本となっており、入力された直流電圧を直接変換し、A/D変換でデジタル値にする仕組みで数値を表示します。こちらでは分圧器による測定レンジの切り替えが行われ、交流電圧は直流に変換して測定するという点ではアナログとの共通点も見られます。

この記事では、テスターの電圧測定原理を理解しようと考えているあなたのために、アナログとデジタルの違いに焦点を当てながら、それぞれの仕組みをより深く、そして分かりやすく掘り下げて解説していきます。

この記事を読むことで、以下の点について理解が深まります。

- アナログテスターの電圧測定の仕組み

- デジタルテスターが電圧を表示する原理

- 両者の測定原理の根本的な違い

- 電圧測定時に注意すべきポイント

アナログテスターの電圧測定原理を解説

ここでは、針の動きで数値を読み取るアナログテスターが、どのようにして電圧を測定しているのか、その機械的ながらも巧妙な仕組みを一つずつ紐解いていきます。

- アナログテスターの基本は電流計

- 基礎となる直流電流計の仕組み

- 倍率器で測定レンジを拡大する

- 測定誤差を生む内部抵抗の存在

アナログテスターの基本は電流計

アナログテスターの電圧測定原理を深く理解するための最初の鍵は、その心臓部が「直流電流計」であるという事実です。一見すると電圧を測るための道具なのに、なぜ基本が電流計なのでしょうか。

それは、アナログメーターの針を物理的に動かしている力が、電流によって発生する「電磁力」だからです。つまり、アナログテスターは電圧や抵抗といった異なる物理量を、一度「電流」という共通の指標に変換し、その大きさによって針を振らせているのです。

測定の正体は電流値の変換

アナログテスターは、測定対象が電圧であれ抵抗であれ、内部回路を通して最終的に微小な直流電流に変換します。その電流の大きさに応じて針が振れ、私たちはあらかじめ電圧や抵抗の値が書き込まれた目盛板を読むことで、目的の測定値を知ることができる、という仕組みになっています。

このため、電圧測定も抵抗測定も、アナログテスターにとっては直流電流計という基本機能の応用に過ぎません。この点を理解することが、アナログテスターの全貌を掴むための第一歩となります。

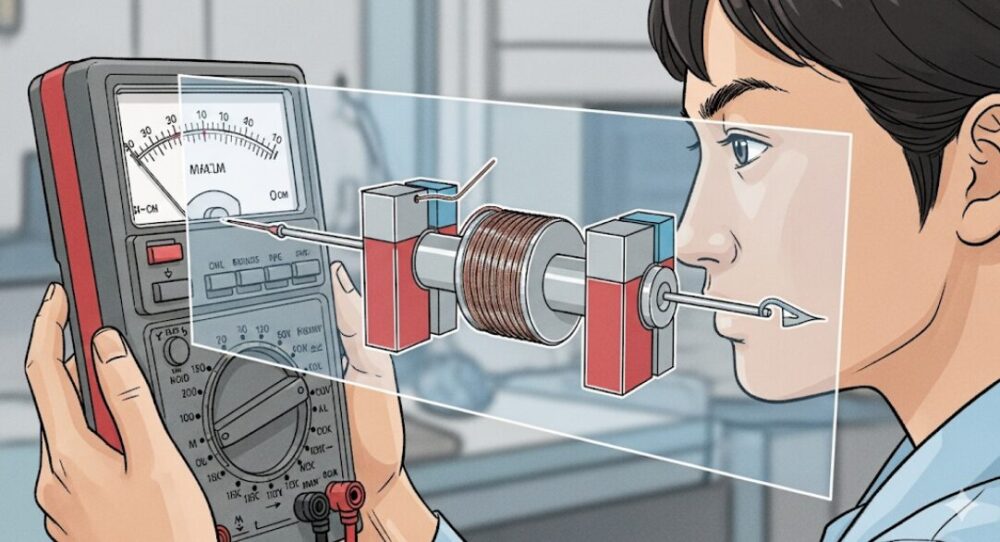

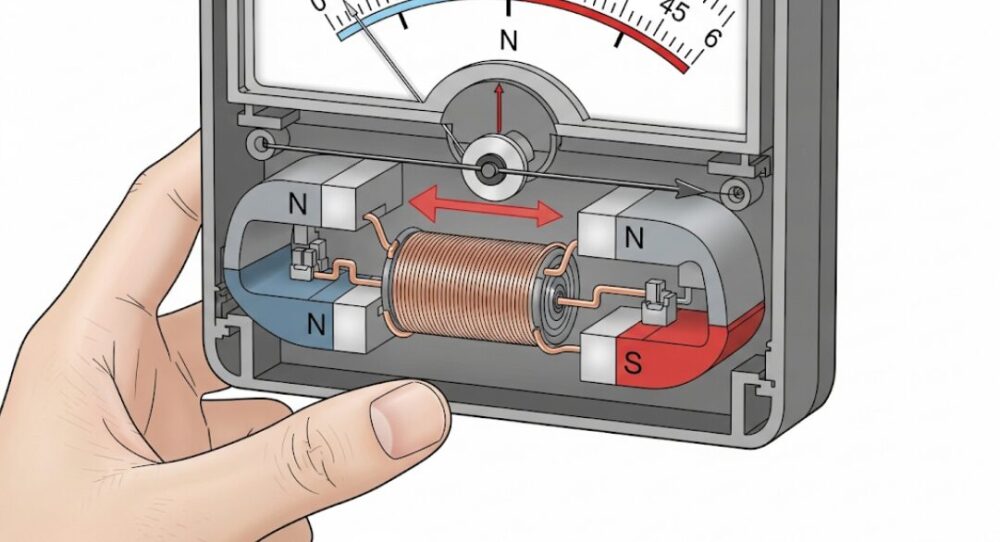

基礎となる直流電流計の仕組み

アナログテスターの根幹をなす直流電流計(メーター部分)は、「可動コイル形」と呼ばれるタイプが一般的で、これはモーターと非常によく似た原理で動作しています。その動作は、主に以下の4つの要素の連携によって成り立っています。

- 永久磁石: N極とS極の間に安定した磁界(磁力の働く空間)を作ります。

- コイル: 磁界の中に置かれた、細い導線を巻いたもの。測定したい電流がここに流れます。

- 針(指針): コイルの動きを指し示すために取り付けられています。

- 渦巻きばね: コイルの回転に抵抗し、元の位置に戻そうとする力を加えます。

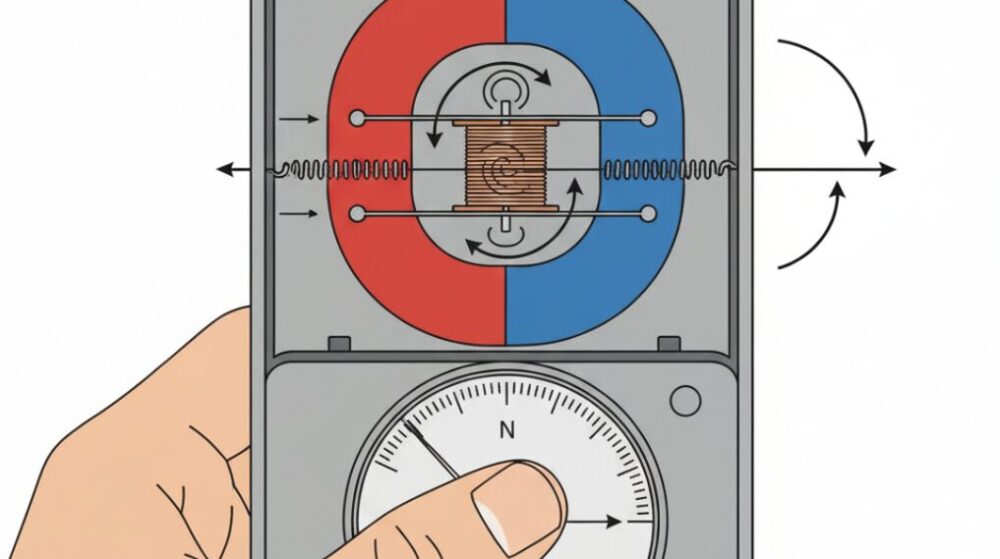

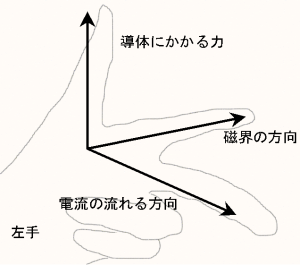

この仕組みは、中学校の理科で習う「フレミングの左手の法則」を応用したものです。

出典:Electrical4U. “Fleming’s Left And Right Hand Thumb Rules Explained

磁界の中でコイルに電流を流すと、電磁力が発生し、コイルを回転させようとします。この回転力と、渦巻きばねが元に戻ろうとする力がちょうど釣り合った点で、コイルの回転、すなわち針の動きが止まります。

流れる電流が大きければ大きいほど、コイルを回転させる力も強くなり、ばねの力に逆らって針はより大きな目盛りを指します。電流の大きさと針の振れる角度が比例関係にあるため、目盛板に数値を刻むことで、精密な電流計として機能するのです。

4つの要素の力の釣り合い

「磁石が作る磁界」の中で、「コイルに流れる電流」によって発生する「回転力」と、「ばねの復元力」が釣り合った位置を「針」が指し示す。これがアナログメーターの基本原理です。

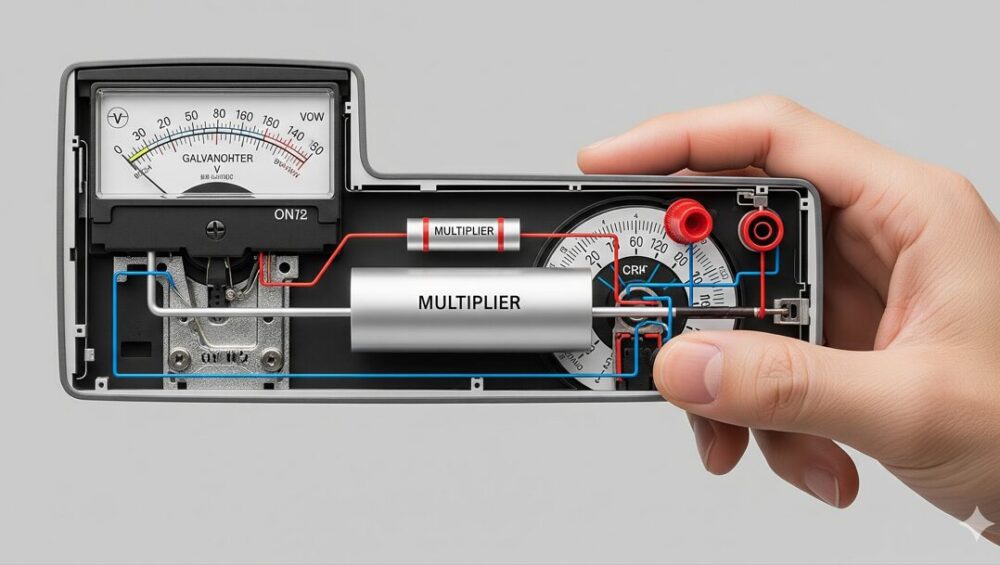

倍率器で測定レンジを拡大する

アナログテスターのメーターは、非常に感度が高く、例えば50μA (0.00005A) といったごく僅かな電流で針が最大まで振れる(フルスケールになる)ように設計されています。では、このような繊細なメーターで、家庭用コンセントの100Vのような大きな電圧はどうやって測定するのでしょうか。この課題を解決するのが「倍率器(マルチプライヤ)」と呼ばれる、テスター内部に組み込まれた抵抗器です。

倍率器の役割は、測定したい大きな電圧を、メーターが安全に測定できる微小な電流に変換(制限)することです。この変換には、電気の基本法則であるオームの法則(電圧 = 電流 × 抵抗)が利用されています。

具体的には、メーター(直流電流計)に対して直列に、非常に大きな抵抗値を持つ倍率器を接続します。これにより、回路全体の抵抗値が大きくなり、高い電圧がかかってもメーターに流れる電流をフルスケール内に抑えることができます。

10Vレンジの電圧計を構成する場合

仮に、メーターの仕様が「内部抵抗2kΩ、フルスケール電流50μA」だったとします。

- メーターが直接測れる最大電圧を計算 電圧 = 50μA × 2kΩ = 0.1V このメーターは、単体では0.1Vまでしか測れません。

- 10V測定時に必要な全体の抵抗値を計算 10Vの電圧をかけたときに、電流を50μAに抑えるために必要な抵抗値は、 抵抗 = 10V / 50μA = 200kΩ となります。

- 倍率器の抵抗値を決定 必要な全体の抵抗値が200kΩで、メーターの内部抵抗が2kΩなので、その差分である 200kΩ – 2kΩ = 198kΩ この198kΩの抵抗器を倍率器としてメーターに直列接続すれば、10Vでちょうどフルスケールになる電圧計が完成します。

テスターのレンジ切り替えスイッチ(ロータリースイッチ)は、測定したい電圧レンジに応じて、内部でこの倍率器の抵抗値を切り替えているのです。例えば、100Vレンジに切り替えれば、さらに大きな抵抗値を持つ倍率器が選択される仕組みになっています。

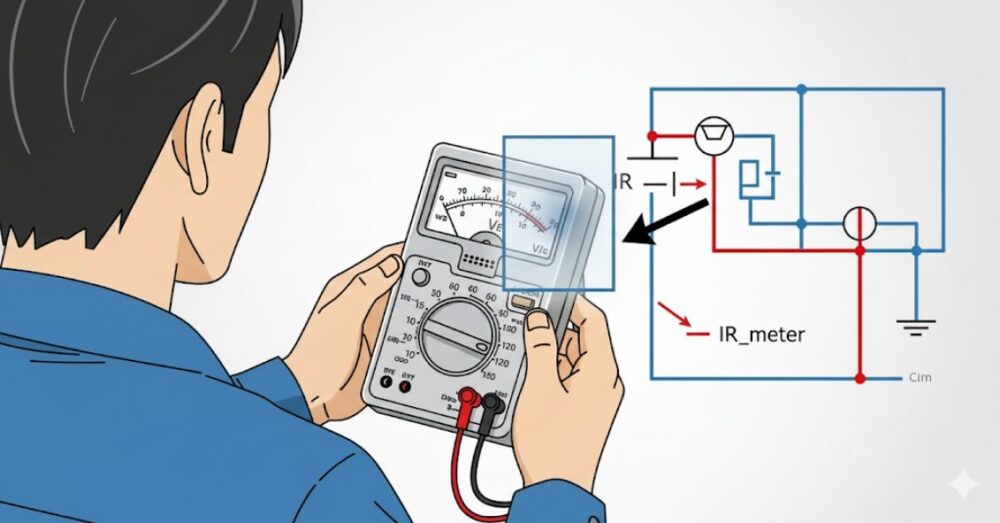

測定誤差を生む内部抵抗の存在

アナログテスターは直感的で便利な測定器ですが、電圧測定時にはその構造に由来する弱点も存在します。それが、テスター自体が持つ「内部抵抗」が測定値に影響を与え、誤差を生んでしまうという問題です。

電圧を測定する際、テスターは測定したい部品や回路部分に対して並列に接続します。このとき、テスター自身も一つの抵抗器のように振る舞い、本来の回路にテスターの内部抵抗が並列接続された状態になります。これは、測定行為そのものが、測定対象の回路の状態をわずかに変えてしまっていることを意味します。

測定による回路への影響

理想的な電圧計は内部抵抗が無限大で、回路から一切電流を吸い込まない状態です。しかし、針を動かすために電流を必要とするアナログテスターは、必ず回路から電流を吸い出してしまうため、測定対象の回路に影響を与えてしまいます。

特に、測定対象の回路の抵抗値が高い(ハイインピーダンス)場合、この問題は顕著になります。テスターの内部抵抗が回路の抵抗値に対して十分に大きくないと、テスター側に電流が多く流れすぎてしまい、本来の電圧よりも低い値を示してしまうのです。

内部抵抗の性能指標「Ω/V」

このため、アナログテスターの性能を示す重要な指標として「内部抵抗」の値がカタログなどに記載されています。一般的に「kΩ/V(キロオーム・パー・ボルト)」という単位で表記され、この数値が大きいほど、測定対象の回路に与える影響が少ない高性能なテスターと言えます。

例えば「20kΩ/V」のテスターの場合、10Vレンジで使用する際の内部抵抗は、 20kΩ/V × 10V = 200kΩ となります。50Vレンジであれば、20kΩ/V × 50V = 1MΩ となります。

| メーカー | 型番 | 内部抵抗 (DCV) | 備考 |

| HIOKI | 3030-10 | 20kΩ/V | 標準的なモデル |

| 三和電気計器 | CX506A | 50kΩ/V | 高入力抵抗モデル |

| 共立電気計器 | MODEL1110 | 20kΩ/V | 標準的なモデル |

アナログテスターで、特に半導体回路などの高インピーダンス回路の電圧を測定する際は、この内部抵抗の値を意識し、できるだけ内部抵抗の高いテスターを使用することが正確な測定の鍵となります。

デジタルテスターの電圧測定原理とは?

ここからは、現在主流となっているデジタルテスターの測定原理に迫ります。アナログテスターが機械的な仕組みだったのに対し、デジタルテスターは電子回路を駆使して電圧を測定します。両者の違いを比較しながら見ていきましょう。

- デジタルテスターは電圧計が基本

- 入力された直流電圧を直接変換

- A/D変換でデジタル値にする仕組み

- 分圧器による測定レンジの切り替え

- 交流電圧は直流に変換して測定

- テスターの電圧測定原理を理解しよう

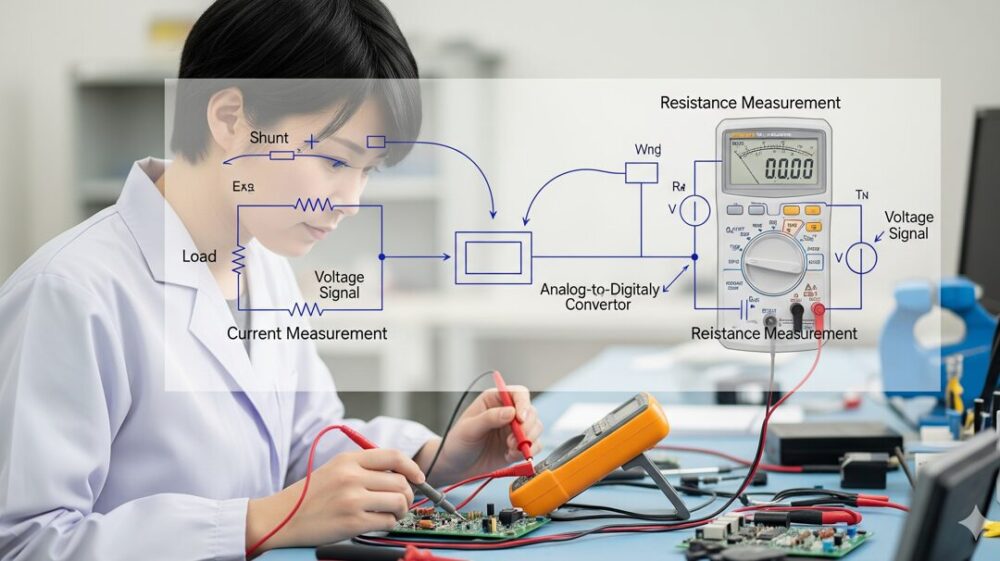

デジタルテスターは電圧計が基本

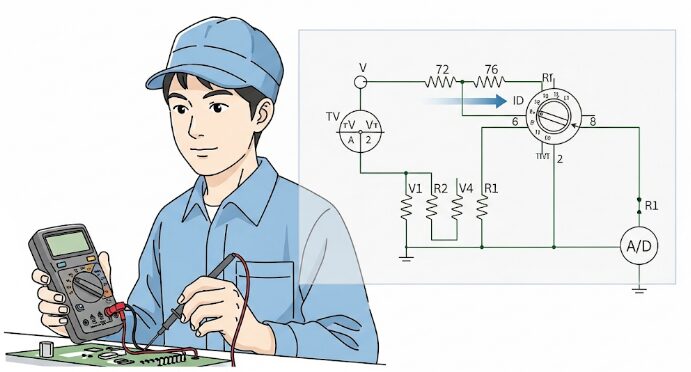

アナログテスターの基本が直流電流計であったことに対し、デジタルテスターの基本は「直流電圧計」です。この点が、両者の測定原理における最も根本的で重要な違いとなります。

デジタルテスターは、測定したい物理量が何であれ、一度すべて内部で「直流電圧」の値に変換してから処理を行います。このアプローチは、電子回路が電圧信号を扱うのが得意であることから来ています。

- 電流を測定する場合: 回路にシャント抵抗と呼ばれる非常に低い値の精密な抵抗器を直列に挿入します。そして、その抵抗の両端に発生する電圧降下を測定し、オームの法則(I = V/R)から電流値を算出します。

- 抵抗を測定する場合: 定電流源から測定対象の抵抗に一定の電流を流します。そして、その抵抗の両端に発生する電圧を測定し、オームの法則(R = V/I)から抵抗値を算出します。

すべての測定量を電圧に変換

デジタルテスターは、電流や抵抗など、直流電圧以外のものを測定する場合でも、内部の変換回路を通して一度すべて直流電圧に変換します。この統一された信号を後段の電子回路で処理することで、多機能かつ高精度な測定を実現しているのです。

このように、すべての測定の入り口を直流電圧に統一し、それを電子的に処理して液晶に表示するのがデジタルテスターの基本的な仕組みです。

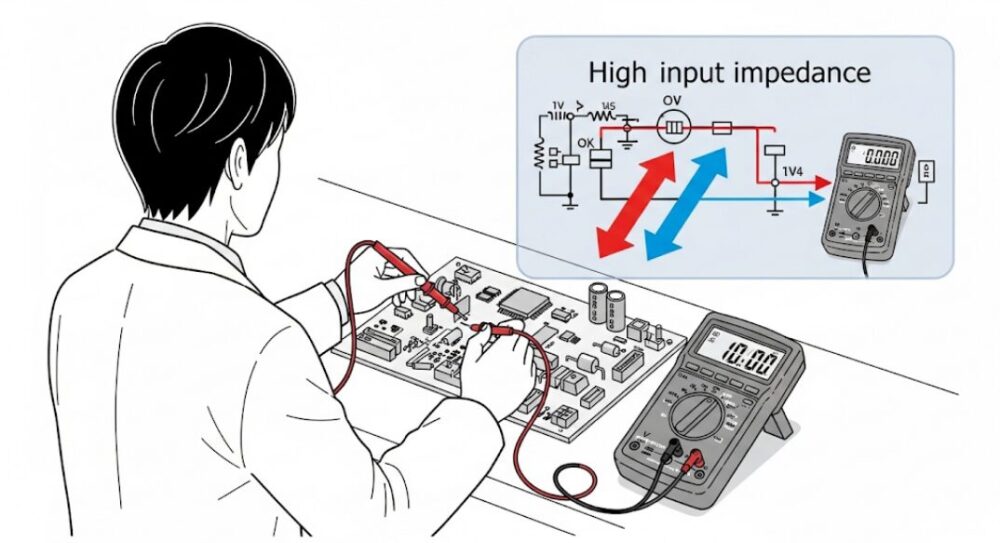

入力された直流電圧を直接変換

デジタルテスターで直流電圧を測定する場合、入力端子から入った電圧信号は、アナログテスターのように電流に変換されることなく、電圧信号のまま電子回路で直接処理されます。

このプロセスで特筆すべきは、デジタルテスターの入力インピーダンス(内部抵抗)が非常に高いという点です。 一般的なデジタルマルチメーターの直流電圧測定時の入力インピーダンスは、10MΩ(メガオーム)、あるいはそれ以上に設定されています。これは、アナログテスターの標準的な値(20kΩ/Vのテスターで10Vレンジなら200kΩ)と比較して、50倍以上も高い値です。

入力インピーダンスが高いことのメリット

- 測定対象の回路から流れ込む電流が減り、回路への影響を最小限にできる。

- 特に高感度な回路(CMOS ICなど)の場合:

- アナログテスターでは誤動作の可能性がある。

- 入力インピーダンスが極めて高いデジタルテスターなら、動作に影響を与えず正確な測定が可能になる。

この「測定対象に影響を与えにくい」という特性は、デジタルテスターが持つ最大の利点の一つであり、アナログテスターに対する明確な優位性と言えるでしょう。

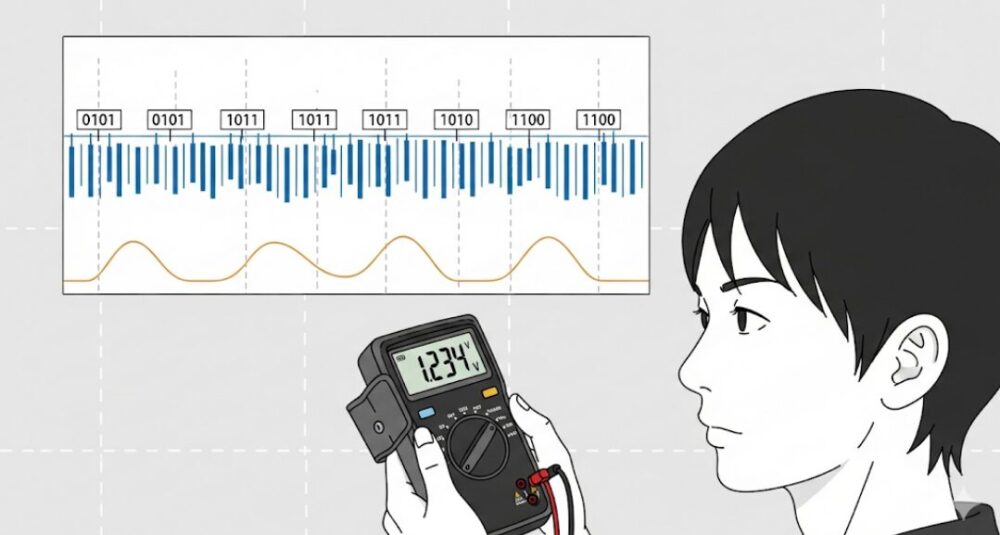

A/D変換でデジタル値にする仕組み

デジタルテスターの技術的な中核を担っているのが、「A/D変換器(アナログ-デジタル変換器)」です。この電子回路が、連続的な量であるアナログ信号(電圧)を、液晶に表示するための離散的なデジタル値(数値データ)へと変換する役割を果たします。

A/D変換には様々な方式が存在しますが、多くのデジタルテスターでは、ノイズの影響を受けにくく、高い精度と分解能が得られる「二重積分方式」が採用されています。

この方式の動作を、精密なストップウォッチに例えてみましょう。

- 【第1段階:充電】: まず、測定したい入力電圧を使って、一定時間だけ内部のコンデンサを充電します。入力電圧が高いほど、コンデンサには多くの電荷が蓄えられます。

- 【第2段階:放電と計測】: 次に、コンデンサを入力電圧から切り離し、今度は逆向きの基準電圧をかけて放電させます。同時にストップウォッチ(カウンター)をスタートさせ、コンデンサが完全に放電するまでの時間を計測します。

入力電圧が高く、多くの電荷が蓄えられていたほど、放電にかかる時間も長くなります。この「放電時間」が元の入力電圧の大きさに正確に比例するため、時間をデジタル的にカウントすることで、電圧値を極めて正確な数値データとして得ることができるのです。

この変換された数値データが、デコーダーやドライバーといった回路を経て、最終的に私たちが見る液晶ディスプレイに「1.503V」のような数値として表示されます。

時間を測って電圧を知る

A/D変換器は、電圧の大きさを時間の長さに置き換え、その時間をデジタルカウンターで計測することで数値化しています。この巧妙な電子技術が、読み取り誤差のないデジタルテスターの高精度な測定を支えているのです。

分圧器による測定レンジの切り替え

デジタルテスターの頭脳であるA/D変換器が、直接扱える電圧の範囲は数V程度と限られています。そのため、数十Vや数百Vといった高い電圧を測定するためには、入力電圧をA/D変換器が処理できる適切なレベルまで正確に下げる必要があります。この重要な役割を担うのが「分圧器」です。

分圧器は、複数の非常に精密な抵抗器を直列に接続した回路で構成されています。入力された電圧は、この抵抗器の抵抗比によって正確に分圧(分割)されます。

- アナログテスターの「倍率器」との違い: アナログテスターの倍率器は、メーターに流れる「電流を制限する」ことが主目的でした。一方、デジタルテスターの分圧器は、A/D変換器に入力される「電圧を比例的に小さくする」ことが目的です。役割は似ていますが、アプローチが異なります。

例えば、100Vの電圧を測定する場合、分圧器によって抵抗比が100:1になるように電圧を取り出せば、A/D変換器には1Vの電圧が入力されます。A/D変換器が測定した1Vという結果を、内部のマイクロプロセッサが「100倍」して、液晶に「100.0V」と表示するのです。

オートレンジ機能の仕組み

最近のデジタルテスターでは当たり前となった「オートレンジ機能」も、この分圧器を電子的に制御することで実現されています。レンジを切り替えると、内部のリレーや半導体スイッチが作動し、分圧回路のどの抵抗値の組み合わせを使うかを自動的に切り替えています。これにより、ユーザーは測定値の大きさを予測することなく、安全かつ最適な分解能で測定を行うことができるのです。

交流電圧は直流に変換して測定

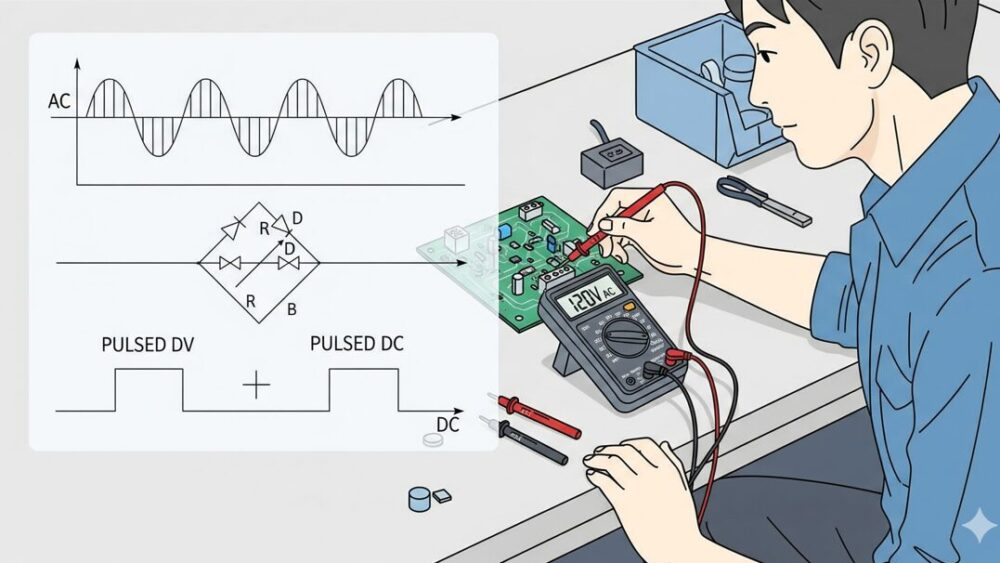

家庭のコンセントから供給される交流電圧(AC)を測定する場合、テスター内部ではどのような処理が行われているのでしょうか。この点に関しては、アナログテスターとデジタルテスターで共通のプロセスが採用されています。それは、測定の前に、交流を一度直流に変換するという工程です。

なぜなら、前述の通り、アナログテスターのメーター(可動コイル形)も、デジタルテスターのA/D変換器も、どちらも直流信号でしか正しく動作しないからです。

この交流から直流への変換を担うのが「整流回路」です。整流回路は、ダイオードなどの電子部品を用いて、プラスとマイナスが周期的に入れ替わる交流の波形を、一方向のみに流れる直流(正確には脈流)の波形に変換します。

この直流に変換された後の電圧値を、それぞれのテスターの基本原理(アナログは電流の大きさとして、デジタルは電圧の大きさとして)に沿って測定し、最終的な測定値として表示しているのです。

重要な違い:平均値検波と真の実効値(True RMS)

ただし、交流測定においては、テスターの性能を左右する非常に重要な違いが存在します。それが「検波方式」の違いです。

- 平均値検波方式 (MEAN): 安価なテスターの多くが採用している方式です。整流した波形の「平均値」を測定し、それに特定の係数(正弦波の場合は約1.11)を掛けて「実効値」を算出します。この方式は、波形が綺麗な正弦波であることを前提としているため、インバーターエアコンやスイッチング電源、調光機能付き照明などの出力波形が歪んでいる場合、実際の値とは異なる大きな誤差が生じます。

- 真の実効値方式 (True RMS): 高性能なデジタルマルチメーターが採用している方式です。波形の形に関わらず、その波形が持つエネルギー(熱量)と等価な直流電圧値を、電子回路による複雑な演算によって直接算出します。これにより、正弦波だけでなく、矩形波や三角波、歪んだ波形であっても正確な実効値を測定することができます。

測定対象によるテスターの選択

商用電源(コンセント)の電圧を測る程度であれば平均値検波のテスターでも問題ありませんが、インバーター制御された機器の電圧を正確に測定したい場合は、必ず「真の実効値(True RMS)」対応のテスターを選ぶ必要があります。

テスターの電圧測定原理を理解しよう

この記事では、アナログテスターとデジタルテスターの電圧測定原理について、それぞれの仕組みと違いを詳しく解説しました。最後に、本記事の重要なポイントを箇条書きでまとめます。

- テスターの電圧測定原理はアナログとデジタルで根本的に異なる

- アナログテスターの基本は直流電流計である

- 針の振れはフレミングの左手の法則を利用している

- 電圧測定では倍率器という直列抵抗で電流を調整する

- アナログテスターには内部抵抗があり測定誤差の原因となる

- 内部抵抗は「Ω/V」で示され数値が大きいほど高性能

- 高インピーダンス回路の測定では特に内部抵抗の影響に注意が必要

- デジタルテスターの基本は直流電圧計である

- 全ての測定量を一度、直流電圧に変換してから処理する

- 入力されたアナログ電圧をA/D変換器でデジタル値に変える

- 測定レンジの切り替えには分圧器が用いられる

- 入力インピーダンスが非常に高く測定対象への影響が少ない

- 交流電圧の測定時は整流回路で直流に変換する

- 波形によっては平均値検波と実効値検波で測定値が異なる

- それぞれの原理を理解すればテスターをより有効に活用できる