【2025年新基準】マキタバッテリー基盤リセットの真実!点滅や復活の裏技は危険?

こんにちは。ハンド&パワーツール研究室、運営者のRABIです。

現場仕事やDIYでマキタの電動工具を使っていると、避けて通れないのがバッテリーの寿命問題ですよね。

特に、まだ新しめだと思っていたバッテリーが突然、充電器に挿した瞬間に赤と緑のランプが交互に点滅し始めると、ショックと同時に何とかして直せないかと考えてしまうものです。

ネットで検索してみると、マキタのバッテリーの基盤リセットや復活の裏技といった情報が出てきますが、実際のところどうなのか、本当に安全に直せるのか、それとも単なる故障として諦めるべきなのか、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

今回は、充電できない原因や点滅の意味、そして2025年から厳格化された新しい安全基準を踏まえた最新の対策について、私自身の経験も交えながら詳しくお話ししていこうと思います。

- マキタのバッテリーが赤緑点滅を起こす技術的な理由と基盤ロックの仕組み

- 海外のコミュニティで語られる基盤リセットの現実とそれに伴う致命的なリスク

- 2025年施行の「別表第十二」への完全適合義務化がユーザーに与える影響

- エネライフやウェイトレイ等の互換バッテリーの選び方と安全な運用方法

マキタのバッテリーの基盤リセットが必要な理由と判別法

マキタのバッテリーが「充電不可」のサインを出したとき、基盤の中で何が起きているのかを知ることは、安全な判断を下すための第一歩です。

ここでは、なぜユーザーがマキタのバッテリーの基盤リセットを求めるようになるのか、その背景にある「保護機能」の正体を解き明かしていきましょう。

- 赤緑の点滅はマキタのバッテリーの基盤リセットの合図か

- 過放電でマキタのバッテリーが充電できない故障の原因

- 海外で話題のマキタのバッテリーの基盤を復活させる裏技

- 改造やマキタのバッテリーの基盤リセットに伴う発火リスク

- 2025年施行の別表第十二と基盤リセットの法的制限

赤緑の点滅はマキタのバッテリーの基盤リセットの合図か

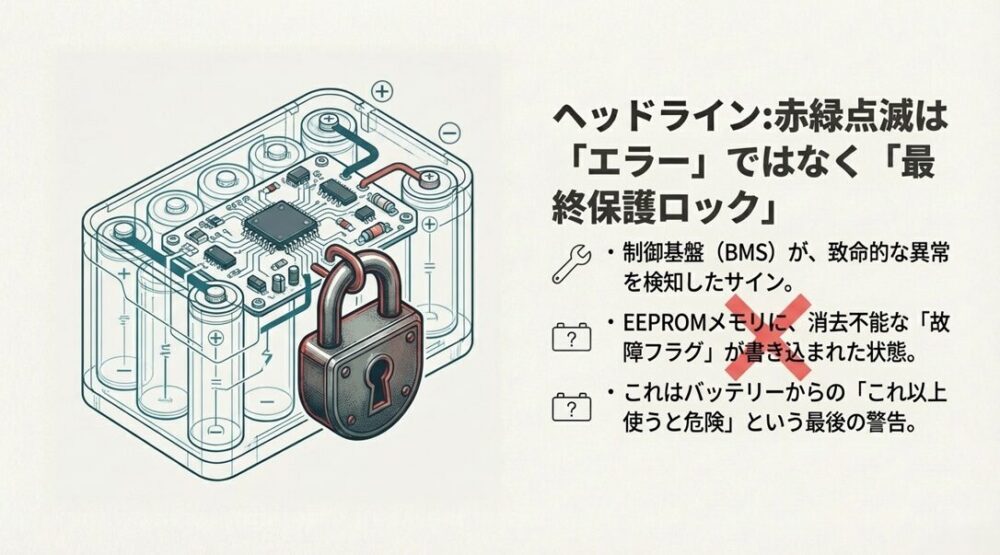

マキタの純正充電器にバッテリーをセットした際、赤と緑のLEDが交互に点滅するのは、バッテリー内部の制御基盤「BMS」が「このバッテリーは致命的な異常を検知したため、二度と使用させない」という最終的な保護ロックをかけたことを意味しています。

これは単なる一時的なエラーではなく、バッテリーの履歴に消去できない故障フラグが書き込まれた状態です。

マキタのバッテリーは高度なマイコンが搭載されており、セルの電圧、電流、温度、そして過去のエラー回数を厳密に記録しています。

このロックがかかると、どれだけ端子を掃除しても、あるいは「セル」を交換したとしても、通常の手段でマキタのバッテリーの基盤リセットを行うことは不可能です。

多くのユーザーがこれを寿命ではなくソフトウェアによる邪魔なロックと捉えてリセット方法を探しますが、メーカー側からすれば、これはリチウムイオン電池特有の熱暴走や発火を防ぐための守護神のような機能なんですね。

もしこのロックが簡単に解除できてしまったら、化学的に不安定になった電池に無理やり電気を流し込むことになり、最悪の事態を招きかねません。

私たちがこの点滅を見たときにまず理解すべきなのは、基盤が「これ以上使ったら火を噴くよ」と命がけで警告してくれているということです。

マキタのバッテリーの基盤リセットを検討する前に、まずはこの警告の重さを認識する必要があります。

内部のEEPROMというメモリに一度書き込まれた「死のフラグ」は、専用の書き換えツールがない限り、物理的に絶縁されたのと同義の重い決断なのです。

過放電でマキタのバッテリーが充電できない故障の原因

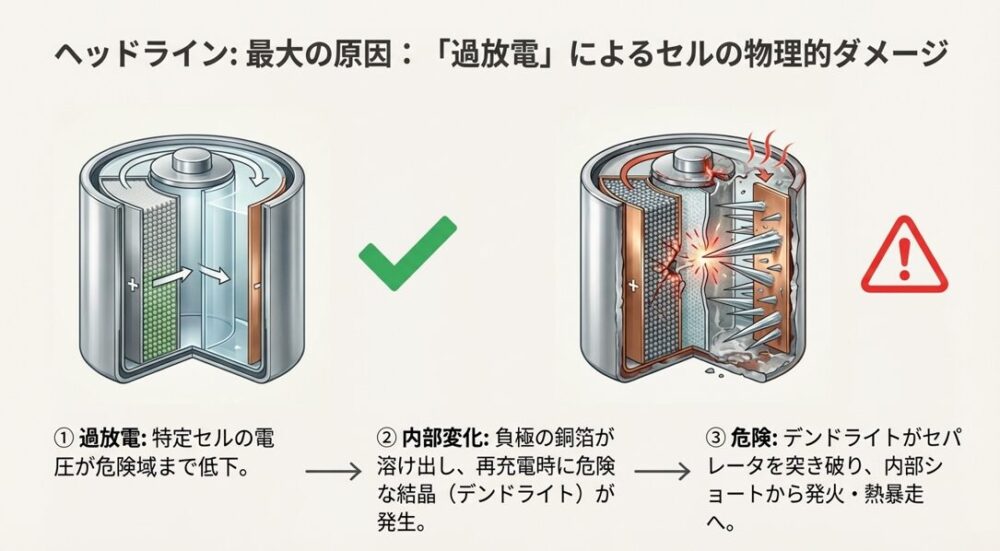

バッテリーが突然死する最大の原因は「過放電」です。

リチウムイオン電池は、使い切った状態で放置されるのが最も苦手。

特に、残量がわずかな状態で倉庫に数ヶ月放置したり、インパクトドライバーで限界までネジを締め続けたりすると、特定のセルの電圧が2.5V以下の危険域まで下がってしまうことがあります。これを過放電と呼びますが、この状態になるとセルの内部では負極の銅箔が溶け出し、再充電したときに「デンドライト」という尖った結晶として析出します。

これがセパレータを突き破ると、内部短絡による発火事故につながるわけです。

マキタの基盤は、5つあるセルブロックの電圧をミリボルト単位で監視しており、一つのブロックでも電圧が低すぎたり、他のブロックとの電圧差(アンバランス)が大きすぎたりすると、即座に充電をシャットアウトします。

充電できないという症状は、基盤がこの「デンドライト」による火災リスクを未然に防いでいる結果なんです。

特に冬場の寒い時期に使い切ったまま放置すると、電圧の低下が早まり、久しぶりに使おうと思ったら故障していた…というパターンが非常に多いですね。

また、過負荷による高温状態での使用も基盤に記録されます。

何度も限界を超えた熱ストレスを与えると、セルはダメージを蓄積し、結果として基盤が「もうこの個体は信用できない」と判断を下します。

マキタのバッテリーの基盤リセットを望む声は、こうした物理的な劣化を無視してでも使い続けたいというニーズから生まれますが、劣化したセルは決して元の健康な状態には戻らないという電気化学的な現実があることを忘れてはいけません。

海外で話題のマキタのバッテリーの基盤を復活させる裏技

インターネットの海を深く探ると、GitHubや海外の掲示板Redditなどで、マキタのバッテリーの基盤リセットを技術的に成功させたという報告が見つかることがあります。

これらは「Open Battery Information」といったプロジェクトなどで解析されており、Arduinoや専用の通信モジュールをバッテリーの端子に接続して、内部のマイコンに「エラーを消去せよ」というコマンドを送り込むという手法です。

確かに、ソフトウェア的なロックだけを狙い撃ちすれば、一時的に充電器が認識するようになるかもしれません。

しかし、これはあくまで「ハッキング」の領域であり、非常に高い専門知識とリスクを伴います。

まず、マキタの通信プロトコルは独自のものであり、一歩間違えれば基盤そのものを完全に破壊します。

さらに重要なのは、前述した通り「セルの劣化は治っていない」という点です。ソフトウェア的にマキタのバッテリーの基盤リセットをして「新品」と偽っても、中身の電池がボロボロであれば、充電中に過熱して樹脂ケースが溶けたり、最悪の場合は噴火のような炎を上げたりします。

海外の有志も「これは実験であり、実用は推奨しない」と強く警告しているのが実情です。

日本国内でもYouTubeなどで「復活の裏技」として紹介されることがありますが、その多くは一時的な延命に過ぎず、数回の充放電で再びロックがかかることがほとんどです。

基盤が「異常」と判断した根本原因(セルの劣化)を解決せずに、目隠しをして運用するようなものなので、私としては全くおすすめできません。

技術的な興味として解析するのは面白いかもしれませんが、日々の仕事やDIYで使う道具としての信頼性はゼロになってしまいます。

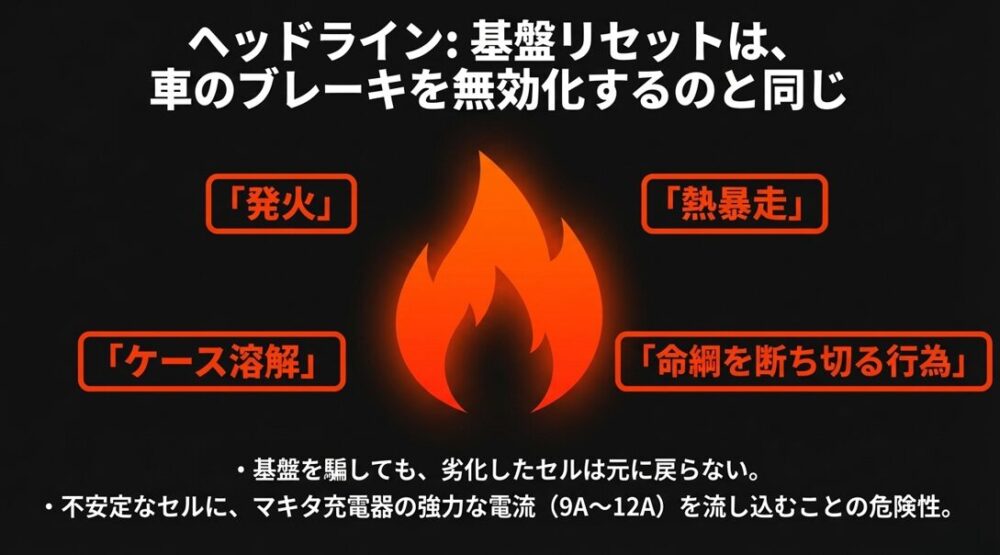

改造やマキタのバッテリーの基盤リセットに伴う発火リスク

もし強引にマキタのバッテリーの基盤リセットを行ったり、いわゆる「カツ入れ(死んだバッテリーに正常なバッテリーから直結して電流を流し込む行為)」を行ったりした場合、直面するのは凄まじい発火リスクです。

リチウムイオン電池の発火は、一般的な火災とは異なり、酸素を自ら放出しながら燃え続けるため、家庭用の消火器ではなかなか消えません。

一度火がつくと、周囲の工具や建材を巻き込み、甚大な被害をもたらします。

ネット上の情報では「これで直った!」という成功体験ばかりが目立ちますが、その裏で火災に至ったケースや、家財を失ったケースは表に出てきにくいものです。

特にマキタの急速充電器は、9A〜12Aという非常に高い電流で一気にエネルギーを流し込みます。

不安定なセルにこの大電流を注ぎ込むのは、弱った風船に高圧空気を入れるようなもので、いつ破裂してもおかしくありません。

基盤をリセットして保護回路を騙すということは、この命綱を自ら切る行為に他なりません。

【重大な警告】 バッテリーの改造や非正規のリセット行為は、メーカーの保証を完全に失うだけでなく、PL法(製造物責任法)の対象外となり、火災が発生しても自己責任となります。

自身の財産や家族の安全を天秤にかけてまで行うべきことではありません。

私自身、道具を長く大切に使いたい気持ちはよく分かりますが、リチウムイオンバッテリーに限っては「ケチることが命取り」になる世界です。

マキタのバッテリーの基盤リセットという言葉の響きは魅力的ですが、その代償が「全焼」になる可能性があることを、私たちは肝に銘じておくべきかなと思います。

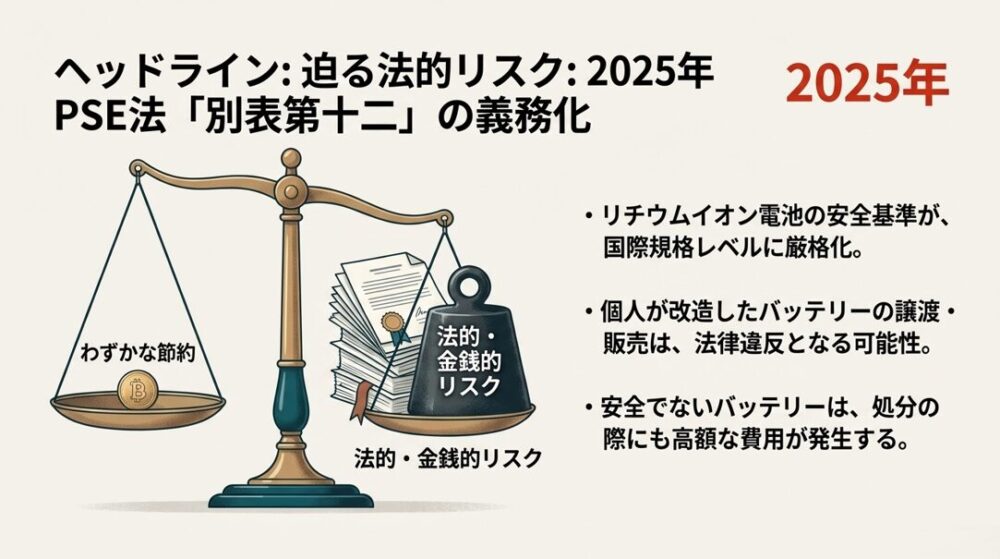

2025年施行の別表第十二と基盤リセットの法的制限

ここで、2025年という大きな節目について触れておかなければなりません。

日本の電気用品安全法(PSE法)において、リチウムイオン蓄電池の安全性基準が「別表第十二」という、より厳格な国際規格に準拠したものへと完全に移行し、義務化されました。

これまでは猶予期間もありましたが、2025年からはこの厳しい基準をクリアしていないバッテリーの流通や製造が厳しく制限されることになります。

この法改正は、昨今の相次ぐモバイルバッテリーや電動工具用バッテリーの発火事故を受けた、国を挙げた安全対策の一環です。

この状況下で、個人が勝手にマキタのバッテリーの基盤リセットを行ったり、セルを詰め替えたりする行為は、法的には「新たな電気用品の製造」とみなされる可能性が高まっています。

もしリセット・修理したバッテリーをメルカリやヤフオクなどで他人に譲渡・販売すれば、PSE法違反として罰則の対象になり得ます。

法律の基準が「より安全に」と動いている中で、あえてリスクの高い改造に手を染めるのは、時代に逆行する行為とも言えるでしょう。

(出典:経済産業省 電気用品安全法 令和4年12月28日 改正概要)

さらに、法規制が強まることで、今後は「安全でないバッテリー」の処分もますます困難になります。

分解やリセットの形跡があるバッテリーは、公式のリサイクルルートからも拒否されるため、結果として高額な産廃費用を払って処分せざるを得なくなります。

技術的な興味や節約のつもりでマキタのバッテリーの基盤リセットに手を出すと、法的にも経済的にも大きなリスクを背負うことになる…これが2025年以降の新しい常識なんです。

マキタのバッテリーを基盤リセットせず安全に使う方法

壊れたバッテリーを無理に直そうとするよりも、安全性が確保された新しいバッテリーを賢く選ぶほうが、結果的にコストパフォーマンスも安心感も高くなります。

特に2025年からは、リチウムイオン蓄電池の安全性基準が「別表第十二」へと完全に移行しました。

マキタのバッテリーの基盤リセットに頼らず、現在の市場でどのメーカーがこの厳しい新基準に適合しているのか、主要ブランドの最新状況をチェックしてみましょう。

- エネライフやウェイトレイ等の互換バッテリーの信頼性

- 別表第十二に完全適合したエネライフの国内設計品

- デジフォースやロワジャパンの互換バッテリーの評価

- 寿命を延ばしマキタのバッテリーの基盤リセットを避ける

- 分解したマキタのバッテリーは回収不能で処分が困難

- マキタのバッテリーの基盤リセットより安全な運用を

- 互換バッテリーのおすすめと純正品の比較

エネライフやウェイトレイ等の互換バッテリーの信頼性

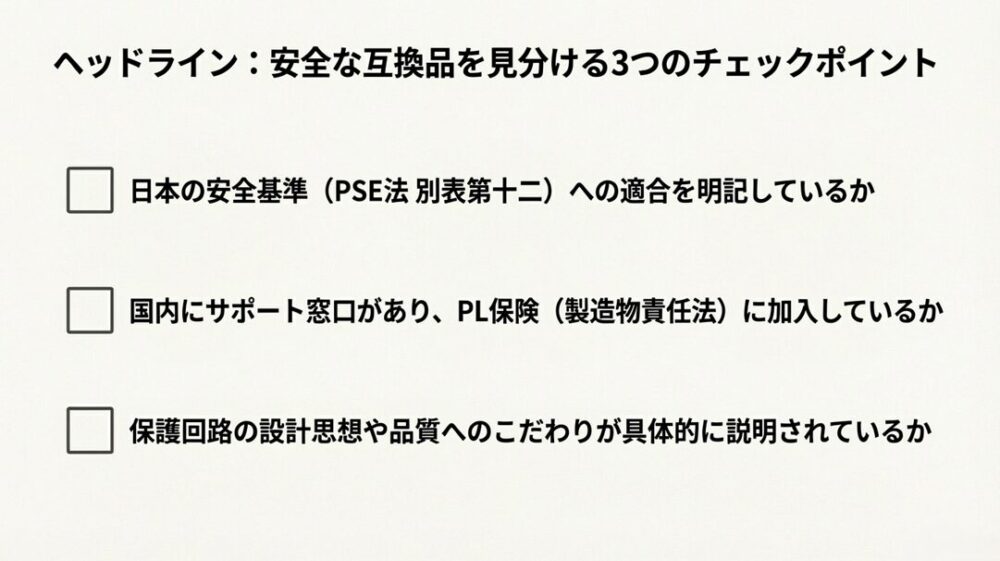

互換バッテリーの世界は、2025年の法改正を境に「二極化」がさらに進みました。

Amazonなどで圧倒的な低価格で販売されているWaitley(ウェイトレイ)などは、容量の大きさや安さを武器にシェアを広げてきましたが、その多くは以前の基準(別表第九)に基づいた設計のままのものが少なくありません。

対して、Enelife(エネライフ)のように、日本の法規制を遵守することを最優先に掲げるメーカーは、コストをかけてでも新基準への適合を進めています。

マキタのバッテリーの基盤リセットを検索している方の多くは「安く済ませたい」という心理があると思いますが、安価な互換バッテリーの中には、異常時に回路を遮断する「BMS」(保護基盤)の精度が極めて低いものも混在しています。

新基準の別表第十二では、単電池(セル)が発火しないことを確認する厳しい強制内部短絡試験などが課せられており、これをクリアしていないバッテリーを使用することは、潜在的な火災リスクを抱えることと同義です。

信頼性を判断する基準は、単なる「PSEマークの有無」から「別表第十二への適合証明」へと変わったと言えます。

私たちが現場やDIYで安心して使い続けるためには、価格の安さという誘惑に負けず、メーカーがどこまで技術的な裏付けを公開しているかを見極める必要があります。

マキタのバッテリーの基盤リセットという危険な賭けをするよりも、最初から「安全が保証された設計」にお金を払うほうが、結果的に長く、安く道具を使えることに繋がりますね。

別表第十二に完全適合したエネライフの国内設計品

現在、国内の互換バッテリー市場において、2025年施行の「別表第十二」への適合を最も明確に打ち出しているのがEnelife(エネライフ)です。

エネライフは単なる輸入販売業者ではなく、国内に専任の技術スタッフを抱え、マキタ純正の制御アルゴリズムを徹底的に解析した上で独自基盤を設計しています。

この「国内設計」という点が、新基準への適合において決定的な差を生んでいます。

別表第十二では、これまでの基準よりも多角的な安全性が求められますが、エネライフ製品はセルの選定から基盤の絶縁距離、過充電保護の二重化まで、細部にわたってこの新基準に準拠しています。

これにより、マキタのバッテリーの基盤リセットを考えなければならないような致命的な故障を防ぐだけでなく、万が一の際も確実に保護回路が作動する信頼性を確保しています。

また、製品にはPL保険が付帯しており、国内サポート体制も整っているため、法人利用やプロの現場でも選ばれる理由になっています。

日本独自の厳しい安全基準「別表第十二」に完全適合。

マキタ純正充電器での急速充電に対応しつつ、国内エンジニアによる品質管理が徹底されています。

(出典:経済産業省『電気用品安全法 蓄電池の安全性に関する改正について』

デジフォースやロワジャパンの互換バッテリーの評価

DIGIFORCE(デジフォース)もまた、高い品質管理基準を持つ国内メーカーとして知られています。

彼らのバッテリーは、デザイン性の高さだけでなく、内部基盤に高品質な部品を採用していることが特徴です。

2025年の法改正に対しても順次対応を進めており、特に「別表第十二」で求められる高度な保護機能の搭載に積極的です。

消費者向けのモバイルバッテリーで培ったノウハウが、電動工具用バッテリーの安全性向上にも活かされています。

一方、ROWA JAPAN(ロワジャパン)は、圧倒的な低価格とラインナップの多さが魅力ですが、最新の「別表第十二」への適合状況についてはモデルによって差があるため注意が必要です。

ロワジャパンの製品はPSE基準をクリアしていますが、プロが毎日過酷に使う環境というよりは、家庭での軽いDIY用途を主眼に置いています。

マキタのバッテリーの基盤リセットを検討するようなヘビーユーザーにとっては、より上位の安全設計を持つデジフォースやエネライフの方が、長期的な満足度は高いかもしれません。

いずれのメーカーにせよ、2025年以降に購入する場合は「このモデルは別表第十二に適合していますか?」と一歩踏み込んで確認することが、自分の身を守ることに繋がります。

特にデジフォースのように情報を透明化しているメーカーは、信頼に値すると言えるでしょう。

| メーカー名 | 2025年新基準(別表第十二)への対応 | 主な特徴・信頼性 |

| Enelife(エネライフ) | 完全適合済 | 国内設計、純正と同等の保護機能を搭載。PL保険完備でプロ向け。 |

| DIGIFORCE(デジフォース) | 対応済・順次移行中 | 品質管理が厳格。デザインと安全性のバランスが良い国内ブランド。 |

| Waitley(ウェイトレイ) | 一部不明・旧基準多し | 海外大量生産。価格は最安クラスだが、新基準への適合証明が不明瞭。 |

| ROWA JAPAN(ロワジャパン) | PSE準拠(要確認) | 老舗の互換メーカー。ライトユーザー向けで、コスト重視。 |

\新基準適合のマキタ純正バッテリーと互換バッテリーを比較して見たい方/

\新基準適合のマキタ純正バッテリーで容量別に比較して見たい方/

寿命を延ばしマキタのバッテリーの基盤リセットを避ける

新しい基準をクリアしたバッテリーを手に入れたとしても、使い方が荒ければ再び故障(ロック)の危機が訪れます。

マキタのバッテリーの基盤リセットを考えなくて済むようにするためには、リチウムイオン電池の「嫌がること」を避けるのが鉄則です。

最も避けたいのは、メモリ残量がゼロになるまで使い切り、そのまま放置することです。

これによりセルが過放電状態に陥り、基盤が永久ロックをかける原因になります。

また、急速充電直後の「熱い状態」ですぐに工具を使い始めたり、逆に激しい作業の直後に冷却せず充電器に挿したりするのも、内部の化学物質を急激に劣化させます。

マキタの純正充電器は冷却ファンを搭載していますが、物理的な熱ストレスは着実に蓄積されます。

マキタのバッテリーの基盤リセットを検索する手間を考えれば、少しだけバッテリーを休ませる時間は、非常に価値のある投資と言えるかなと思います。

バッテリーの寿命は「熱」と「電圧の低さ」で決まります。

8割程度まで使ったら交換し、常温で保管する。

これだけでマキタのバッテリーの基盤リセットに頼るようなトラブルは激減しますよ!

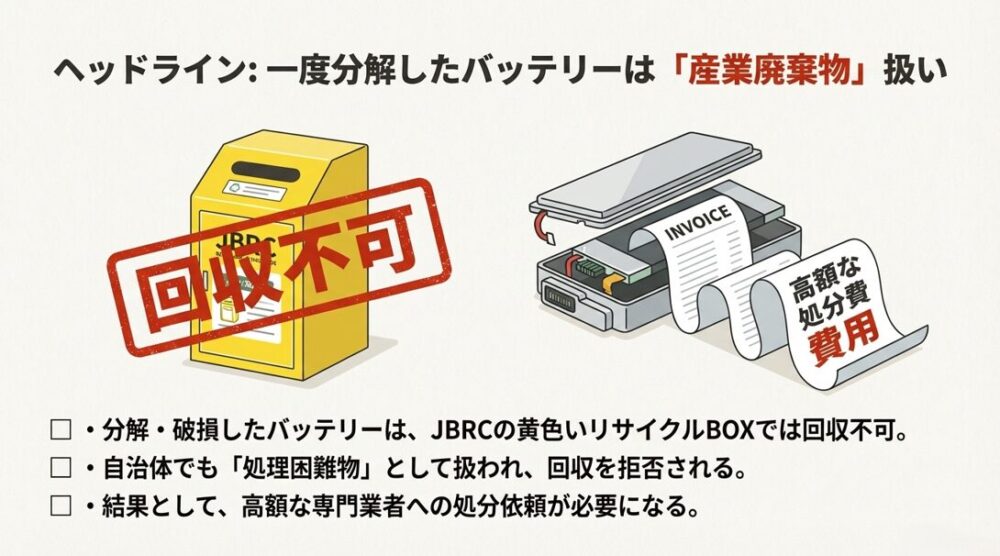

分解したマキタのバッテリーは回収不能で処分が困難

「どうせ壊れているから」とマキタのバッテリーの基盤リセットを試みて分解してしまうと、その後の処分で取り返しのつかないことになります。

現在、国内のJBRCリサイクルルートは、分解されたバッテリーの回収を厳格に禁止しています。

基盤をいじった形跡があるものは、発火の危険がある「危険物」とみなされ、家電量販店などの回収BOXには入れられません。

こうなると、一般ごみとしても出せず、法外な処分費用を請求される産廃業者を頼るしかなくなります。

2025年からは、この廃棄ルールの運用もさらに厳しくなっています。

安易なマキタのバッテリーの基盤リセットや殻割り(分解)は、未来の自分に「捨てられない爆弾」を押し付けるようなものです。

もし調子が悪いと感じたら、分解する前に純正の修理診断に出すか、潔く正規のルートでリサイクルに出しましょう。

環境を守り、自分の財布も守るためには、分解という選択肢を最初から捨てておくことが大切です。

(出典:JBRC『安全回収のハンドブック』)

マキタのバッテリーの基盤リセットより安全な運用を

さて、ここまでマキタのバッテリーの基盤リセットに関する技術的な裏側からリスク、そして2025年からの新基準について詳しく見てきました。

結論として言えるのは、基盤にロックがかかったバッテリーをソフトウェア的に復活させるのは、安全性・法的リスク・コストのすべての面において「合理的ではない」ということです。

確かに技術的には可能なのかもしれませんが、それがもたらす「発火のリスク」や「処分の困難さ」は、バッテリー一個の代金をはるかに上回る重いものです。

これからは、エネライフのような国内の厳しい基準(別表第十二)をクリアした信頼できるバッテリーを選び、そして過放電を避けるような「正しい運用」を心がけることが、最もスマートな解決策になります。

マキタのバッテリーの基盤リセットという言葉に惑わされず、自分と周囲の安全を守ることを最優先にしてください。

道具は私たちを助けてくれる素晴らしい相棒ですが、それは正しく安全に使われてこそです。

今回の記事が、皆さんのツールライフをより安全で充実したものにするお手伝いができれば、私としてもこれほど嬉しいことはありません。

何か分からないことがあれば、いつでも信頼できる専門店や公式サイトに相談してみてくださいね。

安全第一で、最高のDIY・現場ワークを楽しみましょう!

\マキタ純正バッテリーと互換バッテリーを比較して見たい方/

\マキタ純正バッテリーで容量別に比較して見たい方/