鉄を削る工具は目的別に選ぶのが正解

鉄は他の金属に比べて硬く、削る際に適切な工具や方法を選ばないと、思ったように作業が進まなかったり、仕上がりが粗くなってしまうこともあります。

この記事では、鉄を削る作業において重要な工具の選び方や使い方をはじめ、金属の種類・見分け方、基本的な削り方の種類についてわかりやすく解説していきます。また、手軽に試せる100均の鉄削り道具や、削った表面の仕上げ方、サビを防ぐ方法、ルーターを使った細かい加工のコツなども取り上げます。

これから鉄を削る作業に取り組む初心者の方はもちろん、工具選びに迷っている中級者の方にも役立つ内容をまとめました。この記事を読めば、自分に合った鉄削り工具が見つかり、目的に応じた美しい仕上がりが実現できるでしょう。

- 金属の種類や見分け方の基本がひと通りわかる

- 鉄を削るための工具の種類とその使い分けが理解できる

- 削り方の工程や手順を目的に合わせて把握できる

- 削った後の仕上げ方法やサビ防止の基本を学べる

関連記事

- 初心者でも安心して木を削る工具の選び方 — 同じ“切る・削る”カテゴリで木材向け工具を選ぶ方法を解説

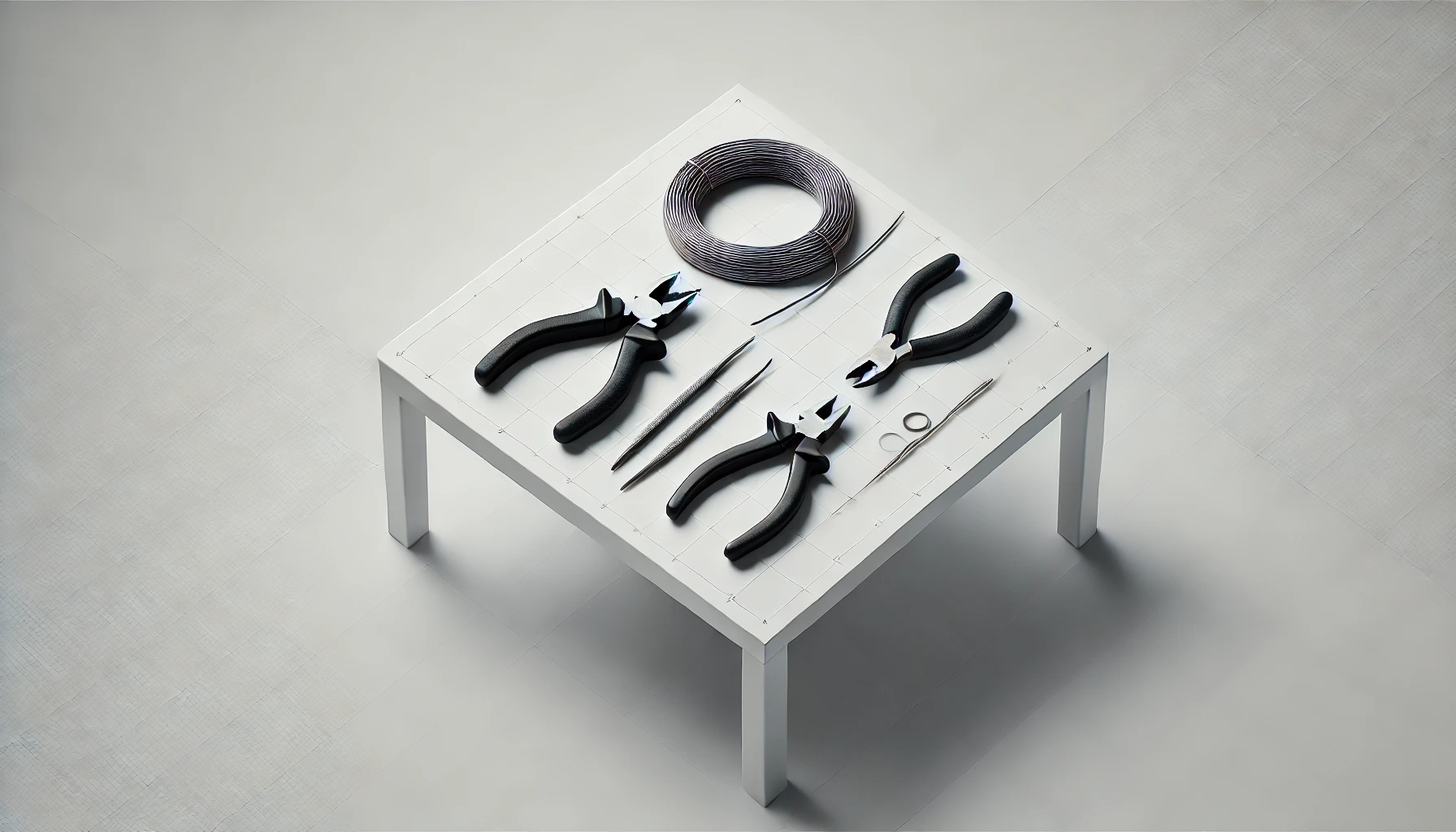

- 初心者でも安心!針金を切る工具の正しい選び方 — 細かい金属(針金)向けの工具選び

- 〖安全・規格・メーカー公的・公式リンク集〗 — 工具の安全性・規格・公式情報を網羅する信頼性向上リンク

鉄を削るための工具選び

- 金属の種類・見分け方を解説

- 削る工具の基本と種類

- 削り方の種類を把握しよう

- 100均で買える鉄削り道具

金属の種類・見分け方を解説

金属を削る前に、その素材が何であるかを正確に把握することは非常に重要です。なぜなら、同じように見える金属でも、鉄、ステンレス、アルミニウム、銅、真鍮など、それぞれ硬さや性質、削りやすさが大きく異なるからです。

例えば、鉄は硬くて加工に力が要る一方で、アルミは柔らかく簡単に削れます。しかし、柔らかすぎる素材は削りすぎてしまうこともあるため、慎重な作業が必要です。鉄かどうかを簡単に見分ける方法として、磁石を当ててみるのが効果的です。磁石がくっつけば鉄である可能性が高く、くっつかない場合はアルミやステンレスなどの非鉄金属かもしれません。

また、アルミは、鉄やステンレスに比べて非常に軽い素材でもあります。

その他にも、金属の色合いや表面の光沢感、重量感なども識別のポイントになります。例えば、ステンレスは銀色でツヤがあり、アルミはやや白っぽく軽量です。さらに詳しく判別したい場合は、ホームセンターなどで販売されている金属識別用の簡易試験キットを使うと便利です。これらのキットは比較的安価で入手可能で、試薬や反応液を用いて素材の反応を確認することにより、金属の種類をある程度まで特定できます。たとえば、特定の酸に反応するかどうかを見ることで、アルミとステンレスの違いを判別できることもあります。このように、削る前に素材の特性をしっかり見極めておくことが、安全でスムーズな作業の第一歩となります。

削る工具の基本と種類

鉄を削る作業では、目的に応じた工具の選定が非常に重要です。作業の種類や仕上がりの精度、使用する金属の性質、さらには削る面積や加工の深さといった要素まで考慮する必要があります。例えば、厚みのある鉄板を全体的に整形するのか、それとも一部の突起だけを削るのかによって、選ぶべき工具がまったく異なります。削る対象が広範囲なのか、細部の調整が必要なのかによって、使用する道具の選定も自ずと変わります。

手作業で行う場合、削る力加減を自分で細かく調整できる点が大きなメリットです。そのため、ヤスリは非常に有効な工具の一つといえるでしょう。ヤスリには粗目、中目、細目といったバリエーションがあり、それぞれの工程に応じて適切な目の粗さを選ぶことで、美しく均一な仕上がりが可能になります。さらに、湾曲した面や角の部分など、機械では加工しにくい部分にも対応しやすいのが特長です。

一方、広い面を一気に削る必要がある場合には、グラインダーが適しています。グラインダーは電動式で、高速回転により金属を効率よく削ることができ、作業の時短にもつながります。特に、鉄表面のサビや塗装を剥がす作業、下処理としての粗削りには効果的です。ただし、削りすぎには注意が必要で、力加減を誤ると仕上がりにムラが出ることもあるため、ある程度の経験が求められます。

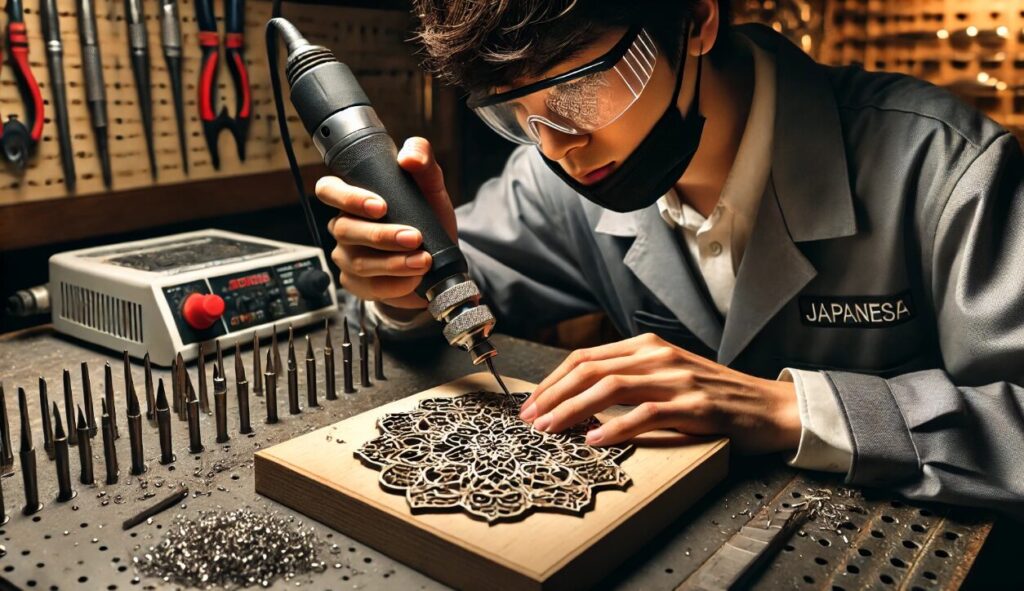

さらに、複雑な形状や細かな部分の加工には、ルーターの使用が適しています。ルーターは先端工具(ビット)を交換することで、削る・彫る・磨くといった多彩な加工に対応可能です。繊細な作業や装飾的な彫刻、曲線加工など、手作業では困難な加工にも柔軟に対応できるため、DIYやクラフト用途でも広く活用されています。

このように、全体の形をざっくり整えたいのか、表面のサビをしっかり除去したいのか、それとも特定の箇所にある溝や穴を加工したいのかによっても、選ぶべき道具は変わってきます。どの工具を使うかによって、作業時間や疲労感、そして最終的な仕上がりの美しさが大きく左右されるため、作業前には目的や条件を明確にし、それに見合った工具を準備することが重要です。

削り方の種類を把握しよう

ここでは、削り方の種類を理解しておきましょう。鉄を削る際には、目的や工程に応じて適切な削り方を選ぶことが大切です。主に「粗削り」「中削り」「仕上げ削り」の3つに分類され、それぞれ異なる役割を持っています。

まず「粗削り」は、不要な部分を大まかに除去する工程です。ここではグラインダーなどの電動工具を使用して、作業効率を重視した大まかな形づくりを行います。この段階では、ある程度削りすぎても問題ありません。

次に行うのが「中削り」で、粗削りで整えた形をさらに滑らかにしていくステップです。中目のヤスリを使って、細部の凹凸を整え、より完成形に近づけていきます。ここで丁寧な作業をすることで、最終的な仕上がりの品質が左右されます。

最後は「仕上げ削り」で、細目のヤスリや耐水ペーパーを使って表面を美しく仕上げます。この段階では、表面の光沢感や質感にもこだわる必要があります。

例えば、まずグラインダーで全体を削り、次に中目ヤスリで形を整え、最後に細目ヤスリで表面を滑らかに仕上げるといった順番が一般的です。この順番を守ることで、効率よくムラのない美しい仕上がりを実現できます。

100均で買える鉄削り道具

もし初めて鉄を削る作業に挑戦するなら、100均で販売されている道具から試してみるのも一つの有効な方法です。ダイソーやセリアといった店舗では、ヤスリやミニルーターなど、簡単な鉄削り作業に使える工具が手軽に手に入ります。中でもヤスリは種類も多く、形状や粗さの違いによって複数用意されている場合もあります。ミニルーターも扱いやすく、付属のビットを交換することでさまざまな削り方に対応できます。

もちろん、これらの道具はプロ仕様のものと比較すると、耐久性や性能面では劣りますが、ちょっとしたDIYや金属加工の練習には十分なレベルです。価格も安価なので、初期投資を抑えて始められる点も魅力的です。ただし、作業時の安全には十分注意しましょう。特にミニルーターは高速で回転するため、作業時には手袋や保護メガネの着用が推奨されます。また、工具自体の構造が簡素であることが多いため、無理な力を加えたり長時間使用したりすると故障の原因にもなります。

このように、100均の道具は手軽に始められる一方で、道具の特性や限界を理解し、適切な範囲で使用することが求められます。

削った鉄の仕上げと注意点

- 削った表面の粗さと違い

- 表面のサビを防ぐ方法

- ルーターを使った細かい加工

- 鉄削る方法を目的別に紹介

- 作業後のメンテナンス方法

- 鉄を削るための工具まとめ

- 安全・規格・メーカー公式リンク集

削った表面の粗さと違い

削ったあとの表面の粗さによって、金属の見た目や使用時の性能が大きく左右されます。粗く削られた状態のままだと、細かな凹凸にサビや汚れが付着しやすく、長期的な使用においても不利になります。また、滑らかさが不足すると、部品同士がうまくかみ合わないといったトラブルの原因にもなります。特に鉄の場合は空気中の水分に触れやすいため、仕上げが不十分だと酸化が進みやすくなります。

粗さは使用するヤスリの目の細かさや、作業工程の順番によってコントロールすることができます。例えば、最初に粗目のヤスリで形を整えたあと、中目で面をならし、最後に細目で滑らかに仕上げるといった手順が基本です。このように段階的に削ることで、均一で美しい表面を作ることが可能になります。

見た目を重視する場合は、最終仕上げに耐水ペーパーを使うのも非常に有効です。耐水ペーパーは水と一緒に使うことで粉塵を抑えながら滑らかな仕上がりを実現できるため、よりツヤのある表面に仕上げたいときに役立ちます。

表面のサビを防ぐ方法

鉄を削った表面をきれいに保ち、長持ちさせるためには、サビ対策が欠かせません。鉄は空気中の酸素や水分に触れることで酸化しやすく、そのまま放置しておくとすぐに赤サビが発生してしまいます。そのため、削った直後に適切な防錆処理を施すことがとても重要です。具体的な方法としては、防錆スプレーの使用、表面塗装、オイルの塗布などが挙げられます。

例えば、防錆スプレーは手軽に使えるため、DIY用途には特に便利です。ラッカースプレーや透明タイプの防錆スプレーを鉄素材に均一に吹きかけることで、空気や湿気との接触を遮断し、サビの進行を効果的に防ぐことができます。塗装を施す場合は、プライマーを塗ってから上塗りすることで、より強固な防錆層が形成されます。また、作業用途によってはオイルを布などで薄く塗るだけでも表面保護に役立ちます。

特に屋外で使用する金属部品や、長期間保管する工具などには、こうした処理をしっかり行うことで、見た目の美しさだけでなく、素材の寿命も大きく延ばすことができます。さらに、防錆処理の前には削った面に残った削り粉や油分をよく拭き取っておくことも忘れないようにしましょう。

ルーターを使った細かい加工

細かい加工に適したルーターについて詳しく解説します。ルーターは、先端のビットを交換することで、削る・磨く・彫るなどさまざまな加工に対応できる非常に便利な工具です。ビットの種類も豊富で、金属用、木工用、研磨用など用途ごとに使い分けることが可能です。そのため、初心者からプロまで幅広い層に支持されています。

特に模様を彫ったり、角を丸めたりといった繊細な作業においては、ルーターの精密な操作性が重宝されます。手作業では難しい装飾や曲線の加工も、ルーターを使えば比較的簡単に実現できます。例えば、鉄製の小物に装飾を加えたい場合や、部品の角を滑らかに整えるといった場面では、非常に有効な選択肢となります。

ただし、ルーターは回転数が高く、短時間で多くの素材を削ることができる反面、力加減を誤ると必要以上に削ってしまうリスクもあります。また、長時間の連続使用は工具自体の熱や摩耗にもつながるため、休憩を挟みながら慎重に作業を進めることが大切です。安全のためには、防塵マスクやゴーグルを着用し、加工中の破片や粉塵にも十分に注意を払う必要があります。

このように、ルーターは多機能で細かな加工に非常に適していますが、扱いには細心の注意とある程度の経験が求められます。正しい使い方を身につければ、鉄を使った創作の幅を大きく広げる頼もしい相棒となるでしょう。

鉄削る方法を目的別に紹介

このように考えると、鉄の削り方は目的に応じて大きく変わります。削りたい部分の大きさ、形状、そして仕上がりの質によって、最適な工具や方法が異なるためです。例えば、サビ落としの場合はグラインダーとワイヤーブラシの組み合わせが効果的です。広い面を素早く削れるグラインダーに、細かいサビまでしっかり落とせるワイヤーブラシを装着することで、作業の効率が飛躍的に向上します。

面取りを目的とするなら、ヤスリが最適です。特に角を滑らかに整えるような作業には、粗目から細目へと段階的に使い分けることで、安全で美しい仕上がりが得られます。作業時の力加減を細かく調整できる手動工具は、精度が求められる加工に向いています。

さらに、穴を広げたり、複雑な溝を削ったりといった細かい作業にはルーターが役立ちます。先端ビットを交換すれば多様な加工ができるため、柔軟性の高い道具といえるでしょう。

このように、それぞれの目的に応じて適切な手順と工具を選ぶことが、作業の精度と安全性を高めるだけでなく、最終的な仕上がりの美しさや耐久性にもつながります。作業前には目的を明確にし、それに合った準備を怠らないことが失敗を防ぐ最大のポイントとなります。

鉄と木で工具の違いと共通点を知りたい方には、木を削る工具の選び方を、より精密な加工を知りたい方には針金を切る工具の選び方もあわせてご覧いただくことで、工具選びの幅が広がります。

作業後のメンテナンス方法

作業が終わったあとが最も重要です。鉄粉や削りカスが工具に残ったままだと、時間の経過とともにサビの原因となり、工具自体の寿命を縮めてしまう可能性があります。さらに、次回の使用時にスムーズに動作しなくなったり、部品のかみ合わせが悪くなるといった不具合を引き起こすこともあります。そのため、作業後には念入りな清掃が欠かせません。ブラシやエアダスターで隙間や凹凸部分までしっかりと鉄粉を除去し、布で拭き取るなどの仕上げも行いましょう。特に可動部には潤滑油を適量さしておくことで、次回の使用時に動作がスムーズになり、摩耗の防止にもつながります。

また、保管の際には湿気の少ない風通しのよい場所を選ぶことが重要です。湿気が多い場所では金属が酸化しやすくなるため、サビの発生を助長してしまいます。可能であれば乾燥剤を一緒に入れておくとより効果的です。工具箱にしまう前には、防錆紙や専用の工具用カバーなどで包んでおくと、湿気やホコリからも守ることができます。こうしたメンテナンスを習慣にすることで、工具の性能と寿命を長く保つことができるでしょう。

鉄を削るための工具まとめ

- 金属の種類ごとに削りやすさが異なる

- 鉄か非鉄金属かは磁石で判別可能

- 色や光沢、重量も金属識別の手がかりとなる

- 試験キットを使えばより精密な識別が可能

- ヤスリは細部の調整に適した手作業工具

- グラインダーは広範囲の加工に最適な電動工具

- ルーターは複雑な形状や細部加工に向く

- 削り工程は粗削り→中削り→仕上げ削りが基本

- 削る順序を守ると滑らかで美しい仕上がりになる

- 100均工具は安価で初心者におすすめ

- 道具ごとの限界を把握し無理な使用は避けるべき

- 表面の粗さは使用工具と手順により調整できる

- 耐水ペーパーでよりツヤのある仕上げが可能

- 削った鉄は防錆処理しなければすぐにサビる

- 作業後の清掃と保管環境で工具寿命が左右される