初心者でも安心して木を削る工具の選び方

木材を使ったDIYや工作に挑戦するとき、道具選びに悩んだ経験はありませんか?木を削る作業には、目的や工程に応じてさまざまな種類の工具があり、それぞれに特徴と適した使い方があります。

この記事では、削り方の種類と使い分けをはじめ、よく使われる道具の名前一覧やサンダーとグラインダーの違い、さらにはルーター・カッターの特徴と活用法など、具体的な情報をわかりやすくまとめています。また、ヤスリでできる細部の仕上げや、木材を削るときに適したサンドペーパーの番手についても詳しく解説します。

さらに、削る作業に最適な木工道具を目的別に紹介し、平らに削るのに適した道具や、小学生でも使える安全な工具、100均で手に入る手軽な木削りアイテムについても取り上げます。木材をツルツルにする方法や、作業目的に合わせた道具の選び方まで、これから木工を始めたい方にも実践的なヒントが満載です。

工具の特徴や選び方をしっかり理解して、自分の作業に合った道具を見つけましょう。

- 木を削る作業の種類とその具体的な目的

- 用途に合った木工工具の使い分け方法

- 各種工具の特徴とメリット・デメリットの違い

- 作業内容に応じた最適な道具の選び方の考え方

関連記事

- 鉄を削る工具は目的別に選ぶのが正解 — 同じ「切る・削る」カテゴリで金属向け工具の選び方を解説

- 初心者でも安心!針金を切る工具の正しい選び方 — 細金属(針金)向け工具の選び方で枝展開

- 安全・規格・メーカー公式リンク集 — 工具の信頼性を高める公式情報への導線

木を削るための工具選び

- 削り方の種類と使い分け

- よく使われる道具の名前一覧

- サンダーとグラインダーの違い

- ルーター・カッターの特徴と活用

- ヤスリでできる細部の仕上げ

- 木材を削るときは何番がいい?

削り方の種類と使い分け

木を削る作業は、表面を滑らかに整える仕上げ削りと、形状を大胆に整える粗削りがあります。仕上げ削りでは表面の凹凸をなくしてツルツルに仕上げることが目的であり、粗削りは大まかな形をつくるために行われます。この2種類の作業はそれぞれ異なる役割を持っており、用途に応じて最適な手順を踏むことで、効率良く美しい仕上がりが実現できます。

それぞれの作業に適した方法と道具を選ぶことで、作業効率が大きく向上します。たとえば、広い面を滑らかに仕上げたいときはサンダーを使うと、振動で均一に研磨できるため時間の短縮になります。一方で、小さな段差や狭い範囲の微調整には手カンナが向いており、手作業で丁寧に削ることで細かい仕上がりが得られます。

仕上がりの質を上げるためには、目的に応じた使い分けがとても重要です。どのような形にしたいのか、どれだけの面積を処理するのかを最初に明確にしておくことで、無駄なくスムーズに作業を進めることができるでしょう。

よく使われる道具の名前一覧

木材を削るときによく使われる工具には、サンダー、カンナ、ヤスリ、ルーター、グラインダー、カッターなどがあります。それぞれ得意な作業があり、用途に応じて使い分けが必要です。

たとえば、曲線の加工にはルーター、広い面の仕上げにはサンダーが適しています。グラインダーは荒削り、カンナは平面の調整に便利です。細かい仕上げにはカッターやヤスリが向いており、特にヤスリは角や曲面の加工で活躍します。

正しい工具を選べば作業の効率が上がり、仕上がりも向上します。初心者にとっては、各道具の特徴を知ることが安全で楽しい木工への第一歩になります。

サンダーとグラインダーの違い

サンダーとグラインダーは、どちらも木材を削るために使われる代表的な電動工具ですが、それぞれの性能や用途には明確な違いがあります。まずサンダーは、サンドペーパーを取り付けた底面が細かく振動し、表面を均等に磨き上げる仕組みです。振動の強弱やペーパーの番手を調整することで、表面をなめらかに仕上げることができるため、仕上げ作業に最適といえるでしょう。音も比較的静かで扱いやすく、初心者でも安心して使える点も魅力です。

一方で、グラインダーは円形の砥石やディスクが高速回転し、大きな力で木材を削ります。特に、荒削りや不要部分の除去など、大まかな加工を行いたい場面で活躍します。金属加工にも使われるほどパワーがあるため、硬い木材にも対応でき、力強い削りが可能です。ただし、サンダーに比べて削る力が強いため、操作にはある程度の慣れと注意が必要であり、安全面にも十分配慮しなければなりません。

たとえば、家具を塗装する前に表面を滑らかに整えたい場合はサンダーを使うことで、美しい塗膜を得やすくなります。塗装の密着性も向上し、長持ちする仕上がりになります。一方で、再利用する古材の表面に付着した塗料や汚れ、あるいは腐食部分を一気に削り落としたいときには、グラインダーのほうがスムーズです。ディスクの種類を変えれば、さまざまな加工にも対応できるため、用途が広がります。

このように、用途や目的によって両者を使い分けることが大切です。道具選びを誤ると、作業効率が下がるだけでなく、仕上がりにも影響を与えるため、特徴を理解した上で適切に選択しましょう。また、両方の工具を併用することで、粗削りから仕上げまで一貫して効率よく作業を進めることができます。

ルーター・カッターの特徴と活用

ルーターは溝を彫ったり、面取りをしたりと装飾加工に向いた電動工具です。特に家具や装飾品の加工において、曲線や模様を施すのに適しており、刃の形状や種類を変えることで多様な表現が可能になります。回転速度の調整ができるモデルを選べば、柔らかい木材にも硬い木材にも対応でき、作業の幅がさらに広がります。

また、ルーターは一定の深さを保ちながら削れるため、均一な加工が求められる作業にも最適です。たとえば、引き出しの底板をはめるための溝を彫る作業や、棚の縁を滑らかに面取りするなど、精度が求められる用途にも重宝されます。さらに、複数の加工を組み合わせれば、手作りの家具にプロのような装飾性を加えることも可能です。作業効率が高く、見た目の完成度も向上するため、中級者以上にも人気のある道具です。

カッターは細部の調整や仕上げに役立つ手動工具として使われ、刃の角度や力加減によって削りの精度を調整できます。木材の繊維に沿って少しずつ削ることで、失敗を防ぎながら細かい仕上げが可能です。力を入れすぎずに丁寧に削ることで、不要な欠けやひび割れを防げます。たとえば、棚板の縁を丸く加工したいときにはルーターが最適で、加工のスピードと正確さを両立できます。また、木材の断面を少し整える程度であればカッターが便利です。

カッターは構造がシンプルで持ち運びもしやすいため、手軽に使えるのも魅力のひとつです。紙や段ボールをカットするための一般的なカッターよりも、刃がしっかりした木工用カッターを使うことで、より安全で効率の良い作業が可能になります。使い方を工夫すれば、DIYの仕上がりも一段と良くなり、完成度の高い作品を目指せます。

ヤスリでできる細部の仕上げ

ヤスリは、木材の角や曲面といった細かい部分を丁寧に整えるために最適な道具です。特に電動工具では届きにくい狭い場所や、繊細な調整が必要な部分の仕上げに重宝されます。さまざまな形状や粗さのヤスリがあり、平ヤスリ、丸ヤスリ、三角ヤスリなど、加工する場所の形状に応じて適切なタイプを使い分けることで、より滑らかで美しい表面を実現できます。

手作業ならではの細やかな調整が可能で、仕上がりに大きな差が出ます。たとえば、木材を組み立てた後にできる微細な段差を整えたり、パーツ同士の接合部を滑らかにしたりといった作業に役立ちます。また、角を軽く丸めるといった柔らかい表現を加える際にも、ヤスリは非常に効果的です。用途に応じて粗い目のものから細かい目のものへと段階的に使うことで、より精度の高い仕上がりを目指すことができます。

さらに、ヤスリを使う際には力を入れすぎず、一定の方向でこするようにすると、木材の繊維を傷つけずにきれいに仕上げることが可能です。必要に応じてヤスリの持ち手を滑り止め付きのものにすることで、作業の安定感も向上します。

塗装前の細部仕上げとしても活用でき、表面のザラつきを取り除いて塗料のノリを良くすることで、見た目の完成度だけでなく耐久性の向上にもつながります。ヤスリによって表面を整えることで、塗装のムラを減らし、均一で美しい仕上がりを実現できます。作業の最後にヤスリを使うことで、全体の完成度が向上し、プロ顔負けの仕上がりを目指すことができます。

木材を削るときは何番がいい?

サンドペーパーの番手は、削り作業の仕上がりを左右する重要なポイントです。粗削りには60番〜80番、中仕上げには120番〜180番、最終仕上げには240番以上が適しています。番手が小さいほど粗く、大きいほど細かく仕上がるため、用途に応じて選ぶことが必要です。

例えば、DIY家具の天板を滑らかにしたい場合、まずは80番程度で表面の大まかな凹凸を取り除き、その後120番や180番で滑らかさを増し、最後に240番以上で仕上げると、手触りの良い面になります。さらに400番や600番といった高番手を使うことで、よりツルツルとした質感を出すことも可能です。塗装前の準備としても、段階的な番手の使い分けは非常に重要です。

削る作業に最適な木工道具

- 平らに削るのに適した道具

- 小学生でも使える削る道具

- 100均で買える木削り工具の実力

- 木材をツルツルにする方法とは?

- 木を削るための工具まとめ

- 安全・規格・メーカー公式リンク集

平らに削るのに適した道具

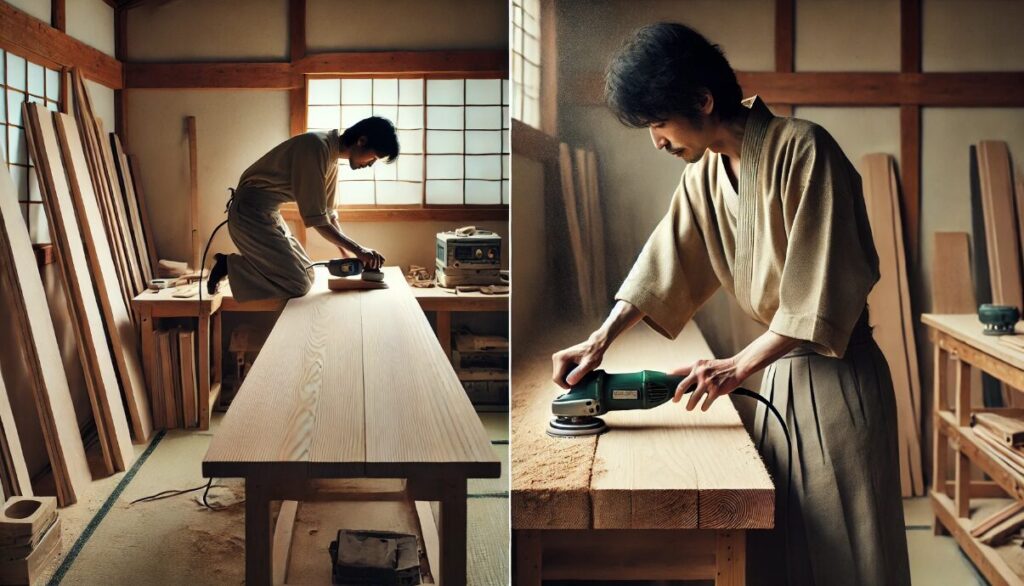

平らな面を削るには、手カンナや電動カンナが非常に有効です。手カンナは昔ながらの伝統的な道具で、使用者の感覚に合わせた繊細な削りができるため、木材の質感や風合いを大切にしたい場面で特に活躍します。細かい調整が可能で、木目の方向や材質に応じて削り具合を変えることができるのも特徴です。熟練すると、刃の出し方や力の入れ具合を微妙に調節することで、滑らかで美しい木肌を引き出すことができます。また、手カンナは音が静かで削りかすの飛散も少なく、屋内作業にも向いています。

一方、電動カンナはモーターによって刃が高速に回転し、短時間で大量の木材を効率良く削ることができます。手作業に比べて圧倒的に速く、特に広い面積を一気に平らにしたい場合に重宝されます。反りや歪みのある板材の表面を整える際にも、電動カンナを使用することで手間が大幅に削減されます。また、削る厚みを一定に保てるよう、刃の高さ調整ができるモデルも多く、均一で安定した仕上がりを得るのに役立ちます。作業効率と精度を両立させたい方にとっては、非常に心強いアイテムです。

たとえば、反りのある木材をテーブルの天板として使用する場合、まず電動カンナで荒く平面を整えることで全体の基礎を作り、その後に手カンナで細部を丁寧に仕上げるという方法が効果的です。このように、電動と手動のカンナを組み合わせて使うことで、スピードと仕上がりの美しさを両立することができます。用途や求める精度に応じて、適切に使い分けることが木工作業の質を大きく左右します。

木工具について詳しく知りたい方は、鉄を削る工具は目的別に選ぶのが正解をご覧ください。金属を加工する際の工具選びにも、木工作と共通する注意点や選び方のコツが役立ちます。

小学生でも使える削る道具

小学生が使いやすい削る道具には、サンドペーパーやスポンジやすりなどがあります。これらの道具は、電動工具と違って手で扱うため安全性が高く、工作に不慣れな子どもでも安心して使えます。特に、柔らかくて軽い素材のスポンジやすりは、握力の弱い子どもや力の加減が難しい年齢の子どもにも扱いやすいという利点があります。また、手作業で道具に直接触れることで、削る感覚や木材の手触りを五感で覚える良い練習にもなります。

さらに、スポンジやすりは形が柔軟なため、曲面や凹凸のある部分にもフィットしやすく、さまざまな形状の木材に対応できます。工作の中で「うまく削れた!」という達成感を得ることができれば、ものづくりへの興味も自然と育ちます。

例えば、木の工作で角のとがった部分を丸くしたり、表面を滑らかにしたいときには、最初に粗い目のやすりで形を整え、その後に細かい目で仕上げると、きれいに整えることができます。紙やすりは粗さの番手が数字で示されており、数字が大きいほど目が細かく仕上げに向いています。

作業に慣れてくると、自分なりの削り加減や道具の持ち方を工夫する楽しさも増していきます。道具の扱い方に慣れると、削る強さや回数を自分で調整できるようになり、思い通りの形に仕上げる力が身につきます。必ず大人がそばで見守り、力の入れ方や削る方向、使用する番手の選び方などを丁寧に教えることで、安全に楽しく木工体験ができるようになります。親子で一緒に作業すれば、ものづくりの時間がより特別で貴重な思い出になることでしょう。

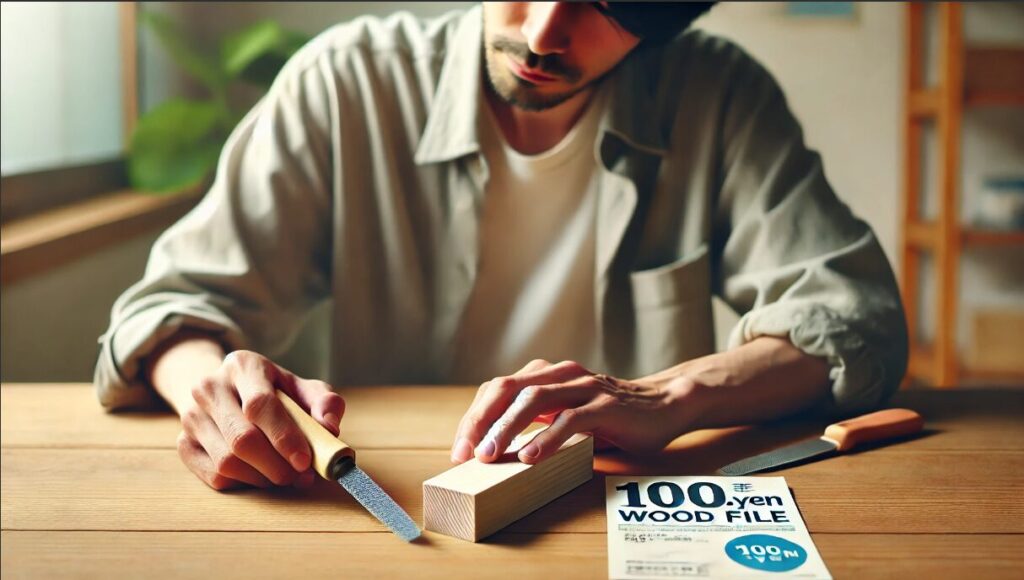

100均で買える木削り工具の実力

100円ショップでは、木工ヤスリやサンドペーパーなどの基本的な工具が手に入ります。これらは初心者やちょっとした作業を行いたい方にとって非常に便利な選択肢です。コストを抑えて道具を揃えたいときには特に重宝し、急ぎで揃える必要がある場合にも役立ちます。

例えば、少し角を丸める程度の軽作業や、簡単な面取りといった作業であれば、ダイソーなどで販売されている木工ヤスリやサンドペーパーでも十分に対応できます。中にはセットになっているものもあり、粗さの違う数種類のやすりを使い分けることで、より滑らかな仕上がりに近づけることも可能です。

ただし、100円ショップの工具は材質や耐久性が限られているため、長時間の連続使用や硬い素材への加工には向いていないことが多いです。使用中に持ち手が滑りやすかったり、削りが甘く感じられる場合もあります。したがって、本格的な木工や頻繁に作業を行う場合には、用途に応じて専門工具との併用を検討するのが理想的です。

木材をツルツルにする方法とは?

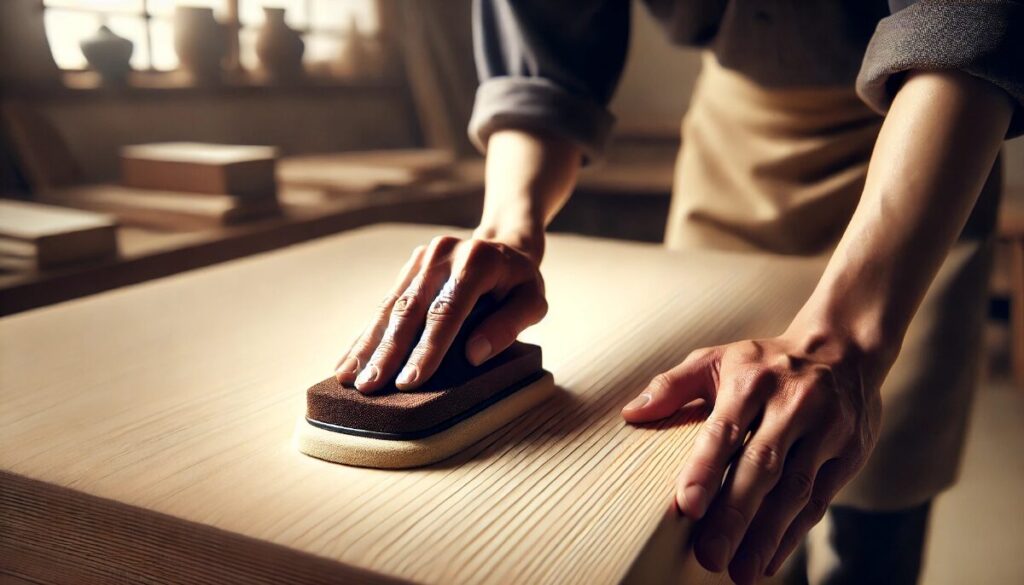

木材を滑らかにするには、粗い番手から細かい番手へと順番にサンドペーパーを使い分けるのが基本です。この方法は木材の表面を整えるだけでなく、塗装や接着の際にも仕上がりの質を高めてくれます。最初に60番〜80番程度の粗い番手で大きな凹凸を取り除き、表面を均一にしておくと、その後の作業が非常にスムーズになります。

次に、120番〜180番の中間の番手で中仕上げを行い、全体をさらに滑らかに整えていきます。この段階では、細かいキズやザラつきを軽減することが目的となります。そして、最終仕上げとして240番〜400番以上の細かいサンドペーパーを使用することで、触り心地の良いツルツルの表面を作ることができます。より高級感のある仕上がりを求める場合には、600番以上の高番手を使用することもあります。

磨く方向は木目に沿って行うことがとても大切です。木目と逆方向に磨いてしまうと、繊維を傷つけてしまい、見た目や手触りが悪くなる恐れがあります。また、作業中は手の感触を頼りに、表面の状態を確認しながら少しずつ丁寧に進めることが、美しく滑らかな仕上がりにつながります。

木を削るための工具まとめ

- 仕上げ削りと粗削りは目的が異なる

- サンダーは広い面の仕上げに適している

- ルーターは装飾加工や溝彫りに便利

- カッターは細部の仕上げに使いやすい

- グラインダーは強力で荒削りに最適

- ヤスリは角や曲面の仕上げに重宝する

- 番手の選択で削り具合が変わる

- 電動カンナは短時間で広範囲を削れる

- 手カンナは繊細な調整に適している

- スポンジやすりは小学生でも扱いやすい

- 100均工具は軽作業には十分使える

- 高番手のサンドペーパーでツルツル仕上げが可能

- 木目に沿って削ると美しい仕上がりになる

- 道具選びが作業の効率と安全性を左右する