テスター 抵抗測定 注意で検索している方は、正しい抵抗の測り方や安全な測定手順を知りたいと考えているはずです。抵抗測定は、原理や方法を誤ると正しい数値が得られないだけでなく、測定対象やテスターの故障、さらには作業者の安全リスクにもつながります。

本記事では、抵抗 測り方の基本から抵抗測定の原理、測定しても0Ωにならない理由や、抵抗測定電流値に注意が必要なケースまで、実務で役立つ知識を詳しく解説します。また、抵抗測定でショートさせない方法、測定時に電源を切る必要性、電圧測定と抵抗測定の違い、電圧測定の基本手順と危険回避のポイントも網羅。さらに、テスター短絡事故防止のコツ、導通チェックで避けるべき行為、メガテスター使用時の注意点まで、現場で即活用できる情報を体系的に整理しています。

テスター 抵抗測定 注意のポイントを正しく理解すれば、精度の高い測定と安全な作業が両立できます。これから順を追って、その具体的な方法を確認していきましょう。

- 抵抗測定の仕組みと正しい手順を体系的に理解できる

- 電圧測定と抵抗測定の違いと安全対策を整理できる

- 短絡・誤測定の典型パターンと回避策を把握できる

- 現場で役立つチェックリストと設定表を活用できる

関連記事

- 電動工具の絶縁抵抗を正しく測定する方法まとめ — 同じ「測る・記す」カテゴリの測定手法に関する記事

- 初心者でも安心して木を削る工具の選び方 — 工具選び全般としての横展開コンテンツ

- 安全・規格・メーカー公式リンク集 — 信頼性とE-A-T評価強化を目的とした公式情報への導線

テスター 抵抗測定 注意と安全な作業手順

抵抗 測り方の基本とは?

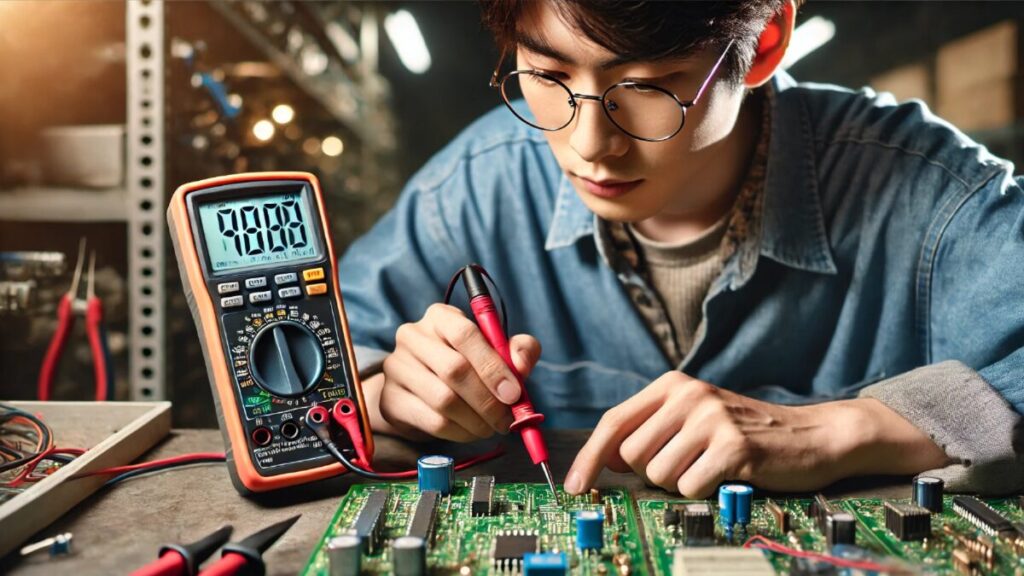

抵抗測定は、電気・電子回路の点検や製作において欠かせない基本作業です。しかし、誤った方法で行うと正しい値が得られないばかりか、測定対象やテスター自体の破損につながる恐れがあります。一般的なデジタルマルチメータ(DMM)やアナログテスターは、内部電源から微小な電流を流して抵抗値を算出する仕組みのため、測定中に対象物へ外部電圧がかかっている状態は避けなければなりません。

メーカーの取扱説明書や電気計測関連のJIS規格(例:JIS C 1102)でも、測定前の電源遮断と蓄電部品の放電が推奨されています。残留電圧はわずかでも測定回路に影響を及ぼし、誤差や過電流を招く可能性があるためです。特にコンデンサを含む回路では、必ず安全な放電手順を実施してから作業に入る必要があります。

標準的な手順は以下の流れです。

- テストリードの黒をCOM端子、赤をVΩ端子に接続する

- ロータリースイッチをΩレンジに合わせる。抵抗値が不明な場合は最大レンジから開始し、徐々に下げていく

- プローブ先端を測定対象の両端に当て、表示が安定するまで保持する

- 値を読み取り、必要に応じて記録する

プリント基板上で部品を測定する場合、並列経路により実際より低い値が表示されることがあります。この場合は、部品の片脚を基板から外して単体で測る方法が有効で、メーカーのサービスマニュアルでも推奨されています。

測定値がOL(オーバーレンジ)や∞と表示された場合は、レンジ外または完全開放状態の可能性がありますので、レンジ変更や接点の確認を行います。一方で、常にゼロ付近を示す場合は、リードの短絡や回路全体の合成抵抗の影響を疑います。

正しい測定は、こうした事前準備と手順の遵守によってこそ実現されます。特に電源遮断、レンジ選択、接触確認といった基本動作の確実な実行が、精度の向上と機器損傷の防止の両面で不可欠です。

抵抗測定の原理は?

抵抗測定は、オームの法則(V=IR)を基礎にしています。デジタルマルチメータは内部の電源(ボタン電池や9V電池など)からレンジごとに設定された既知の微小電流を被測定物に流し、その両端の電圧をA/D変換によって測定し、抵抗値を算出します。

一般的なDMMでは、低抵抗レンジ(例:200Ωレンジ)では数mA程度、高抵抗レンジ(例:20MΩレンジ)では数μAから数十nAという極めて小さい電流を用います。これは、高い抵抗値ほど必要な印加電圧が大きくなり、測定対象への負荷を軽減するためです。

しかし、この測定方式にはいくつかの影響要因があります。例えば、基板実装された部品では並列経路による電流の分流が起こり、実際より低い値が表示されます。また、温度特性も無視できず、金属皮膜抵抗では±50ppm/℃程度、サーミスタでは数%/℃もの変化が生じる場合があります。周囲温度が測定値に与える影響は、特に高精度計測において考慮が必要です。

さらに、コンデンサに残留電荷があると測定回路に干渉し、表示が一時的に揺れることがあります。この場合は数秒から数十秒待つか、事前に放電処理を行うことで安定した測定が可能となります。

測定原理を正しく理解しておくことは、予期せぬ数値が表示された際の原因推定に直結します。現場での再現性ある計測を行うためには、測定原理そのものと、測定環境・条件を総合的に把握することが重要です。

抵抗を測ると0Ωにならない理由

一般的なテスターで導通用ジャンパや短い銅線を測定しても、表示が完全な0Ωになることはほとんどありません。これは、テスターの内部構造と測定環境による合成抵抗が常に存在するためです。

内部には、テストリード自体の導体抵抗(数十〜数百ミリオーム)や接触部の接点抵抗、ロータリースイッチの接触抵抗などが含まれます。メーカーの仕様書には、これらを補正するための相対値(REL)機能やゼロアジャスト機能が説明されており、正確な比較測定を行う場合は事前にゼロ調整することが推奨されています。

また、配線の長さや断面積によっても抵抗値は変わります。例えば、銅の抵抗率は約1.68×10^-8 Ω·mであり、直径1mmの銅線1mあたりの抵抗は約0.021Ωになります。これが長距離配線や細い導線になると、簡単に数百ミリオーム〜数オームの値になります。

精密測定が必要な場合は、四端子法(ケルビン接続)を用いてリード抵抗の影響を排除しますが、一般的なDMMでは物理的に2端子しかないため、ゼロ調整と安定した接触によって実用的な精度を確保します。

結局のところ、0Ωにならないのは異常ではなく、測定システム全体が持つ固有の抵抗を反映しているためであり、その値を理解して補正することが、正しい評価につながります。

抵抗測定電流値に注意が必要な理由

抵抗測定レンジでは、テスター内部から被測定物へ一定の測定電流が流れます。この電流値はレンジ設定によって異なり、例えば200Ωレンジでは数mA、2MΩレンジでは数μA程度になるのが一般的です。多くの受動部品では問題になりませんが、LEDや半導体素子、サーミスタ、磁気センサーのように電気的特性が敏感な部品では、この測定電流が動作点を変化させたり、意図せず導通状態にしてしまう可能性があります。特にLEDは、数百μAでもわずかに発光する場合があります。

また、安全面でも注意が必要です。抵抗測定中に通電状態の回路に接続すると、内部の測定電源と外部電源が競合し、過電流が流れて発熱や機器損傷を引き起こす可能性があります。これにより、テスター内部のヒューズ切れや、場合によっては回路基板の焼損につながる危険性があります。

したがって、部品の仕様書で許容測定電流を確認し、必要に応じてレンジや測定方法を調整することが欠かせません。精密機器や高価な部品を扱う場合には、測定条件の管理が信頼性を確保する鍵となります。

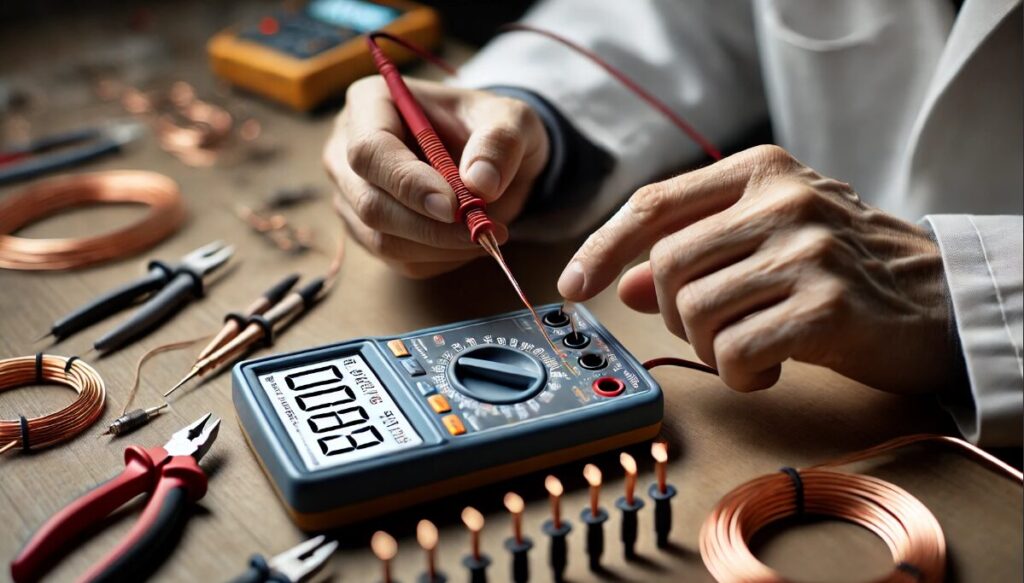

抵抗測定でショートさせない方法

画像出典元:pixabay

抵抗測定では、測定対象の両端を誤って短絡させないために、プローブの扱いと作業環境の整備が欠かせません。特に狭ピッチの端子や密集した基板パターン上では、わずかな手元のブレが隣接端子への接触を招き、短絡事故やスパークの原因になります。実際、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)の事故情報データベースでも、テスター使用中の短絡事故は多く報告されており、現場での注意が強く求められています。

物理的な対策としては、プローブ先端に絶縁キャップを装着し、露出部分を必要最小限にすることで、隣接部への意図しない接触を防げます。狭い場所での作業にはフック型やクリップ型のプローブを用いると、手を離しても安定した接触を維持でき、測定中の不意なズレを防止できます。

接続手順も事故防止の要です。一般的には、黒(COM)リードを先に接地側へ接続し、その後赤リードを測定対象側に接触させます。取り外す際は逆の順番で、赤リードから外すことで、回路に不必要な短絡や放電が発生するリスクを低減できます。メーカーの取扱説明書でも、測定中のレンジ切り替えや端子差し替えは避けるよう明確に注意されています。

さらに、作業姿勢や環境も重要な要素です。不安定な体勢や片手で複数動作を行うとプローブ制御が甘くなりやすいため、マグネットホルダーや固定治具を活用してテスターを安定させると安全性が向上します。機種選定の段階で、誤挿入防止シャッターやA端子のない安全設計のモデルを採用すれば、ヒューマンエラーを構造的に防止できます。

こうした物理的対策、正しい接続順序、安定した作業環境の三つを組み合わせることで、抵抗測定時の短絡事故を大幅に減らし、作業者の安全と測定機器の保護を同時に実現できます。

作業時のテスター 抵抗測定 注意ポイント

抵抗測定時に電源を切る理由とは

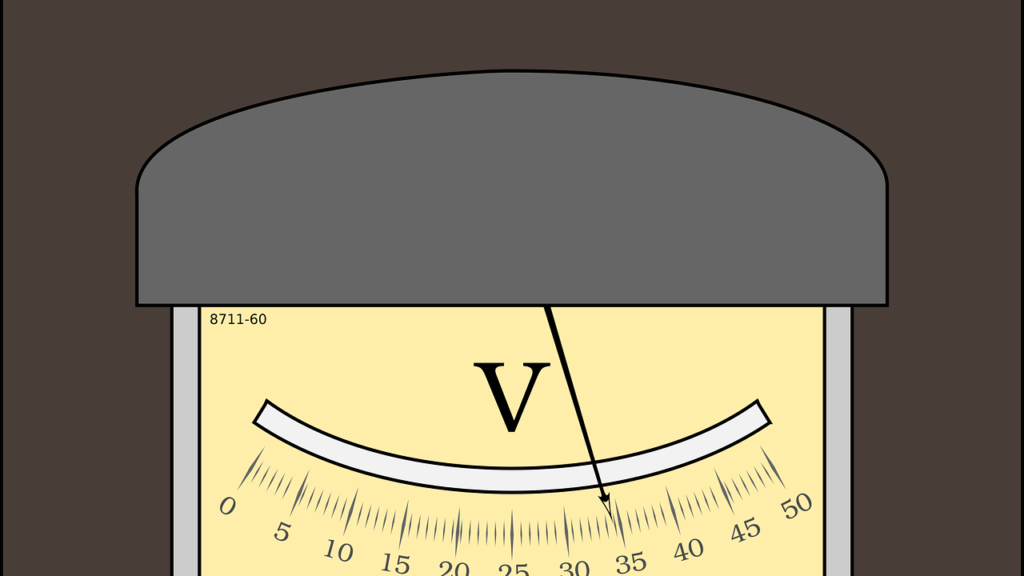

画像出典元:pixabay

抵抗測定レンジは内部から微小な電流を流して測定を行う仕組みのため、外部電源が加わった状態で使用すると、測定回路内で電源が干渉し、過電流が発生します。この過電流はテスター内部の回路やヒューズを損傷させる可能性があるほか、被測定物側にも予期しない影響を与える場合があります。

また、電源が入ったままの状態で抵抗測定を行うと、回路に並列接続された他の部品が通電しているため、測定電流が想定外の経路を通り、誤った値が表示されます。こうした理由から、電源の完全遮断は安全性と測定精度の両面で必要不可欠な作業手順です。

電圧測定と抵抗測定の違い

電圧測定と抵抗測定は、測定対象や条件、回路への接続方法が根本的に異なります。電圧測定は、通電状態の回路に対して並列に接続し、2点間の電位差を読み取ります。このとき、テスター内部は非常に高い入力インピーダンス(通常は数MΩ以上)を持ち、回路への負荷を最小限に抑える設計がされています。

一方、抵抗測定は対象が非通電状態であることが前提で、テスター内部から既知の微小電流を流し、その両端の電圧降下を基にオームの法則で抵抗値を算出します。電源が入っている状態で抵抗測定を行うと、内部電源と外部電源が干渉し、機器損傷や誤表示の原因となります。

以下は、両者の代表的な違いをまとめた表です。

| 項目 | 電圧測定 | 抵抗測定 |

|---|---|---|

| 回路接続 | 並列接続 | 回路開放状態で両端接続 |

| 必要条件 | 通電状態で可 | 必ず電源オフ・放電 |

| 内部特性 | 高インピーダンス入力 | 内部から微小電流を供給 |

| 代表的エラー | 電流端子で測定 | 通電状態で当てる誤操作 |

この違いを正しく理解しておくことで、測定設定や端子接続の誤りを大幅に減らせます。特に多機能テスターでは、モードの切り替えを誤ると即座に機器や回路が破損する可能性があるため、作業前の確認が不可欠です。

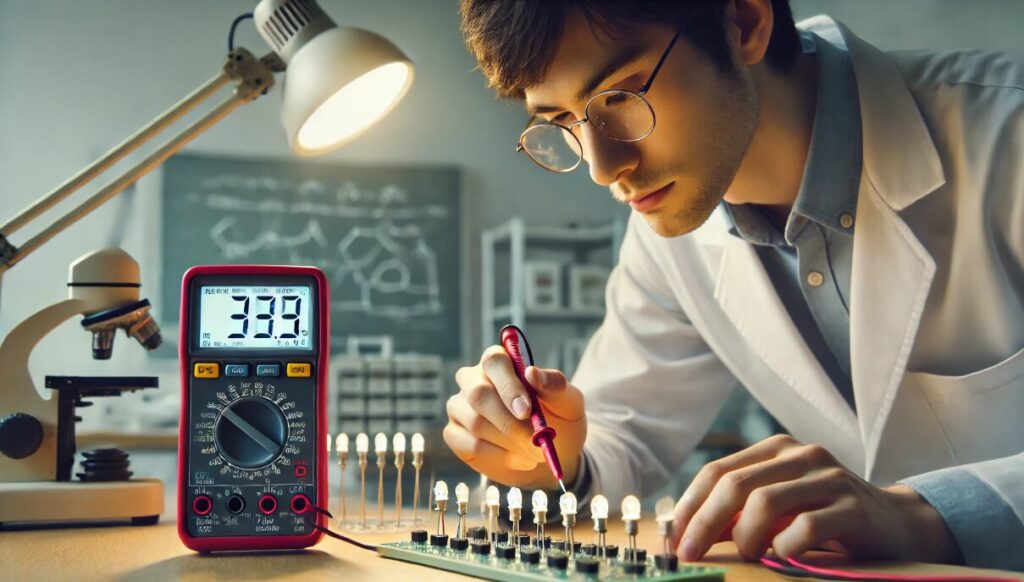

電圧測定方法の基本を解説

画像出典元:pixabay

電圧測定の第一歩は、対象が直流(DC)か交流(AC)かを確認することです。メーカーの取扱説明書では、黒リードをCOM端子、赤リードをVΩ端子に接続し、直流の場合はV—、交流の場合はV〜のレンジに設定することが推奨されています。直流測定では極性を正しく合わせる必要がありますが、交流測定では極性の概念はありません。

レンジ設定では、電圧の大きさが不明な場合は最も高いレンジから徐々に下げていく方法が安全です。これにより、内部回路の過電圧損傷を防ぐことができます。また、高電圧を扱う場合は、測定環境に応じたCAT(測定カテゴリ)定格を確認し、CAT II/III/IVいずれのテスターが適切か判断することが求められます(出典:IEC61010規格)。

安全面では、プローブの金属露出を極力減らし、指はつばより後方を持つことが重要です。高電圧測定時には、片手作業や絶縁手袋の使用、立ち位置の工夫によって感電経路を作らないように配慮します。こうした基本を守ることで、再現性の高い測定と作業者の安全を両立できます。

電圧測定 危険を避けるには

画像出典元:pixabay

電圧測定における最大のリスクは感電と短絡です。公的機関の安全指針によれば(出典:厚生労働省 労働安全衛生総合研究所)、感電事故の多くは不適切な姿勢や劣化した測定器具の使用によって発生しています。濡れた手での作業や、被覆が破損したリード線の使用は厳禁です。

短絡防止のためには、プローブ先端間の距離を必要最小限に保ち、押し当てる角度を浅くすることが有効です。狭ピッチ配線では、絶縁キャップや先端ガードを装着して作業することで安全性が高まります。

また、誤操作による事故も少なくありません。特に、電流測定用端子(A/μA mA)に赤リードを挿したまま電圧を測定してしまうと、内部ヒューズが溶断する可能性があります。これを防ぐためには、測定前に端子、レンジ、ファンクションスイッチの三点確認を習慣化することが推奨されます。こうした基本的な予防策を徹底することで、電圧測定に伴う危険を最小限に抑えることができます。

やってはいけないことと導通チェック

画像出典元:photoAC

導通チェックは、抵抗測定機能の一部で、ブザー音や表示値によって回路が通電可能かどうかを即座に判断できます。しかし、使い方を誤ると誤判定や機器損傷の原因となります。特にやってはいけないのは、通電中の回路で導通チェックを行うことです。これは内部電源と外部電源が干渉し、誤動作や損傷を引き起こす可能性があるためです。

また、プローブ先端で隣接する端子を誤って橋渡ししてしまうと、短絡や部品破損に直結します。測定中にレンジや端子を切り替える行為も、回路に不要な負荷を与え、内部ヒューズを損傷させるリスクがあります。

さらに、導通レンジの開放電圧や判定しきい値は機種によって異なります。例えば、しきい値が数十Ωのモデルでは、容量性要素や並列経路の存在によってブザーが鳴る場合があり、実際には完全導通ではないこともあります。そのため、ブザー音だけでなく、表示される数値も併せて確認する習慣が推奨されます。

メガテスター使うときの注意点は?

画像出典元:illustAC

メガテスター(絶縁抵抗計)は、数百〜千ボルト以上の高電圧を試験対象に印加して絶縁性能を測定する機器です。このため、使用方法を誤ると感電や機器破損の危険が非常に高くなります。メーカーの技術資料によれば、試験前には必ず対象機器の定格電圧、絶縁種別、そして適用する試験電圧の適合性を確認することが必須とされています。

また、電子機器や半導体素子が接続されたまま試験を行うと、過電圧による破壊が発生する恐れがあります。安全のためには、対象機器を回路から完全に切り離し、不要な機器や負荷はすべて外すことが推奨されます。

試験後は、被測定物に高い残留電荷が残る場合があります。この状態で不用意に触れると感電の危険があるため、専用の放電用抵抗や接地によって確実に放電を行います。さらに、作業時は厚い絶縁被覆の専用リードを使用し、片手操作と立ち位置の工夫によって感電経路を作らないようにすることが、現場安全の基本です。

電動工具の絶縁抵抗の測定方法に興味がある方は、電動工具の絶縁抵抗を正しく測定する方法まとめをぜひご覧ください。同カテゴリの記事として、安全で精度の高い測定を学ぶのに役立ちます。

まとめとしてのテスター 抵抗測定 注意事項

以下は、本記事で解説したテスターによる抵抗測定や関連作業における重要な注意点を整理したものです。いずれも作業の安全性と測定精度を確保するために欠かせない要素です。

- 抵抗測定は必ず対象を非通電状態にし残留電荷を放電する

- テストリード接続は黒をCOM赤をVΩ端子に正しく差し込む

- OLや∞表示はレンジ外や接触不良の可能性を確認する

- 0Ωにならないのはリードや接点抵抗が原因である

- 測定電流が部品に与える影響を事前に確認してレンジ選定する

- 測定対象をショートさせないためプローブ先端を工夫する

- 電源を切らずに抵抗測定すると内部回路が損傷する恐れがある

- 電圧測定と抵抗測定は原理や接続方法が根本的に異なる

- 電圧測定では対象が交流か直流かを必ず確認する

- 電圧測定中は濡れた手や破損リードの使用を避ける

- 短絡事故防止には黒先赤後の順序と安定した作業姿勢を守る

- 導通チェックは通電中に行わず数値と音で確認する

- メガテスター使用時は対象機器の定格と試験電圧を必ず照合する

- 試験後は残留電荷を確実に放電してから機器に触れる

これらのポイントを踏まえて作業を行えば、テスターを使った抵抗測定や電圧測定を安全かつ正確に実施できる可能性が高まります。

コメント